又见桂林之一;前几日回了一躺桂林,之所以说回,是因为本人长时间在桂林工作了20几年,近10年又离开她到了广东,前后到过不少的城市,几相比较,最美的还是桂林。不仅仅是那里的山水,还有那里的人们。……

(因是另一个圈中的朋友,恕我不表)

又见桂林之二:第二天早上7点钟就出了酒店,信步街头,路人和车辆匆匆而过,天下着小雨,有些凉意,雨打在脸上让人兴奋。在这里我按下快门,将清晨的桂林街景记录在案,它与别的城市没有两样,而我却有特别亲近的感觉,这里的人们娴静,不像广东的那么浮躁,急哄哄。

穿过街道,朝漓江边走去,在文昌桥附近又拍了几张,充满现代文明信息的高楼旁那小河中游戈的乌蓬船和小有渔或的老渔民,并不形成反差,是那么和谐,这才是真正的桂林风情。

到了象鼻山,它是桂林山水的标记,来此不游象鼻山,等于没有来过桂林。原先在对面马路就可以看到它的全貌,,如今被高大的树木遮挡得严严的,我在树木的缝隙中偷窥,拍了两张,看不清楚,那伸入水中的鼻子时隐时现,倒也是另外一种情趣,我佩服今天桂林人的精明,将最美的地方隐蔽起来,有了一种神秘,让外地游人不得不花大价钱买门票进入。其实本地人是可以下到漓江底,沿江边走过去的。

我下到漓江底,并没有走过去,看到漓江水清澈见底,千年的鹅卵石静静的躺在河底任水流抚过,因为今年雨水少,有些河段已见底,鹅卵石们仍守侯在那里,等待夏雨的来临,这是人所不能到达的境界。人是会择地而居的,我也为它们留下倩影。只为了它们的这种守侯。

走上新解放桥,微风吹拂,看到花桥,嘿!久违了,具有民族特色的花桥,无论是她的正面还是侧面造型之美使人陶醉,以前多次走过,怎么会毫无感觉呢?这回我手抚摩着宋代的石头栏杆、脚踏着古老的路面,与先人对话,然后啪啪两下,将花桥的美永远定格。

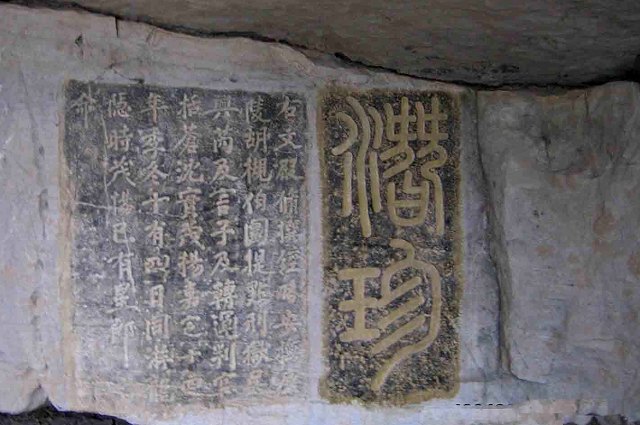

再往前就是闻名遐迩的七星岩公园,进得园中我直奔桂林碑海,,这是一处容易被游人忽视的地方,外地游人是奔桂林山水而来,却不知桂林的人文也很厚重,我在桂林生活20几年,也很少到此地,沿山边拾级而上,穿过自然天成的石头圆门,就有石碑了,我单然不放过机会,将它们一一留在我的镜头中.

细细看过那刻在岩石上的文字,大都是赞叹山水之奇美,也有某年某月某人携某某到此一游的,我笑了,这等文字刻在此处才能算文物,它记录了当年文人墨客的足迹,若在别处,如长城的砖头上或参天大树的树干上,就是破坏,就会大刹风景,真是此一时彼一地也!

转过弯,眼前一亮,赫然一个龙隐洞就在前面,这洞景不比象鼻山差耶!洞在石头山中拐了一个半圆的弯,前洞口看不到后洞口,看似里面黑驱驱,到洞中间才发现两洞口分别射进来耀眼的光将里面照得通亮,每一件石碑,石碑上的每一个字都清请楚楚。真佩服先人们的选址功夫和对自然光线的运用。桂林的人文镶嵌于山水之中,世上恐怕只有这一处。可惜这里游人极少,我很替人们遗憾!

请看洞中的刻石,很清晰吧!

乡音、湖边士、立立和紫气东来,我的照片拍得不好,让各位见笑了!

乡音说的对,我是从一个桂林人的角度看的桂林,她是我的第二故乡,自然有些亲近感.

我于7月份发过《还是忧虑》的帖子说到她的负面,忿忿的说:“现如今桂林成为旅游城,旅游是该城的经济支柱,每处山,每处景都有铁栅栏,装了山门,无钱莫进,完整的仙境变得支离破碎,宽敞的衫湖面上耸立着尽显富贵的金银两座仿古塔楼,连接两岸的小桥变成世界各地桥梁的微缩景观,尽管大街上人来人往,各地旅游者慕名而来,我真替人们遗憾,他们看到的不是那位亭亭玉立的小家碧玉,而是被人披了戏装的俗不可耐女子,庆幸自己曾看到过那位美人。”

这个金银塔为今人安放的,我觉得是一败笔,当初的金碧辉煌,现已尽数褪去,塔本身已丑陋无比,无怨的杉湖还是宽厚地给它一片倒影。

所以这次回去,我只看那些未经修饰的原生态,让我欣慰的是,真正美的东西是遮挡不住的

下面再发几张随处可见的青山 ,我工作多年的三线工厂就在这些青山的包围之中。