1968年初冬,寒风瑟瑟。湖南省革命委员会一声令下,省直机关和事业单位人员集中到长沙河西地区岳麓山下,参加“×××思想学习班”。省文化系统安排在公安干校学习,称为第八大队。主持学习的是军代表和工人宣传队。前来学习的人被分为两类,一类是革命群众,另一类是专政对象。革命群众周末可以回家休息,专政对象则没有人生自由,各单位的工人组成的专政队监视这类人的一举一动(我插一句:那些所谓的工人不是真正的产业工人。1971年我当了产业工人后才明白他们只能称为职员)。母亲属于前一类,每日清晨跳忠字舞,早请示,晚汇报,平日参加学习,很少发言,行为谨慎,避免麻烦。父亲属于后一类,与数十个专政对象一起关押在一栋红楼里,这原来是学生宿舍。他没有资格跳忠字舞,早请示,晚汇报,主要任务是学习×××著作,如“敦促杜聿明投降书”,写交待材料和思想汇报,接待全国各地来长沙外调人员。当时称呼他们这类人为“黑鬼”。每人右臂上戴有一个白袖章,上面用毛笔写着“反革命份子”。黑鬼到附近的省委党校商店购物必须向专政队告假,经批准后方能外出,规定要戴上白袖章。黑鬼去食堂就餐须集体行动,排成一列,整齐舞动的白袖章,成了一道独特的风景。让人联想起德国法西斯在波兰奥斯维辛建立的集中营中,关押的犹太人胸前佩戴的六角星形状的犹太标识。

父亲不愿忍受人格的羞辱,除了就餐,他干脆不走出红楼。母亲为他准备食品,让我送去。我与院子里一位邻居的孩子结伴去探监,同伴的父亲也关在红楼。我俩步行数十里,过了湘江,怯生生地走进了阴森森的公安干校的红楼。一位男子从侧面一间房子出来拦住了我们。

“找谁?”他凶狠狠地发问。

我回答说看父亲,并报上了父亲的姓名和单位。他领我们进了值班室,这时我才看清楚他的像貌。他四十左右,中等个头,微微发胖的身躯支撑一张黝黑圆脸,嘴角叼着香烟,开口说话就露出一排烟熏黑牙,一副凶神恶煞的像貌。他操着一口北方话拉腔拉调地向我俩发问,我的同伴顺利地通过了他的盘查,允许进门探视亲人。他进去后见到我父亲,便告诉父亲我在外边,等会就进来。父亲满怀高兴地等待着我的出现。

值班室只剩下我和这位面部表情充满着阶级斗争是专政队员。他提问,我作答,一来一往。当我说带了一些食品给父亲时,他嗓门提高了八度,愤怒吼叫:你父亲是黑鬼,是右派,是别动队员,是历史反革命,正在接受审查,你还送东西给他吃。这是立场问题,没有与敌人划清界线。不容分辩,他轰我出门,没有让我与父亲见面。我手拎着那袋子,走出了森严的专政值班室。与父亲近在咫尺却不能相见。我当时脑子闪出的第一念头:为什么同伴可以进去探望他父亲,而我则被挡在门外?感到万分委曲,我朝岳麓山奔去,欲让青山主持公道,为什么我不让见父亲?我再也无法克制自己的感情,失声痛哭。

父亲见我没进去,托同去的小伙伴出来打探消息。他找到我问明了原委,回去告诉我父亲。父亲也只能发闷气,他是失去自由之人,又能向谁申诉?

我拖着沉重的步子往家走,岳麓山上布满着铅灰色的厚云,令人感到压抑。这一天的经历犹如的把利刀在心灵刻下一道伤痕。

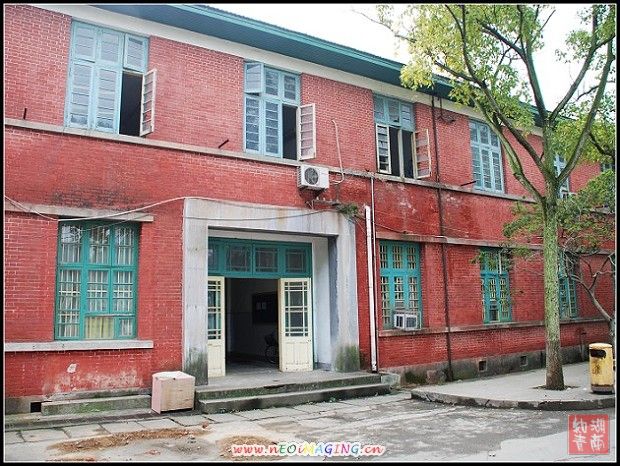

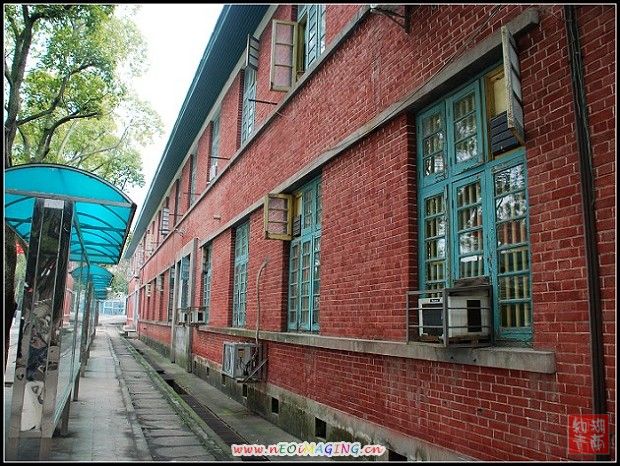

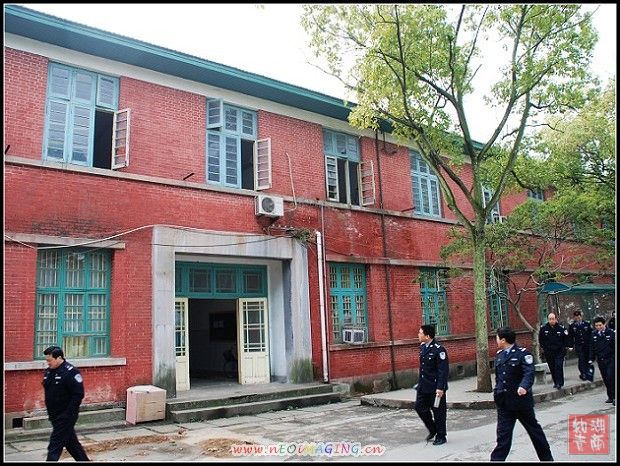

2007年冬至日,我独自一人,悄然来到了岳麓山下,来到了这片伤心地。公安职院的校园里,红楼依旧,它静卧在绿树丛中,远处山际线显露出岳麓山的轮廓。云开雾散时,我举起了相机,不停地拍着。好多身着警服的学员从红楼前经过。

我原本想来寻找到位满脸阶级斗争的专政队员,我想对他一句:你羞辱一个未成年的孩子,你真有本事!

物是人非,我当然再找不到他。

1969年7月,我随父母亲,从这座红楼前,乘汽车,奔向千里之外的靖县。当时的感受是一种解脱。

这所学院每年培养数千名司法警官,他们是共和国法律秩序的维护者。但愿曾经发生在我身上的故事不再出现……

红楼依旧,它静卧在绿树丛中,远处山际线显露出岳麓山的轮廓。

红楼近景

红楼西墙

校园里的警官

但愿这不仅仅是标语口号

1968年冬天,我没能走进这张门.父亲就关在二楼.

。当狗总是没有什么好下场的,也轮不到他们当主子。

。当狗总是没有什么好下场的,也轮不到他们当主子。