书于竹帛(上)——长沙走马楼吴简

1996年,长沙五一广场东南角上凯旋门摄影社等一大片民房全部拆迁了。那块金地皮被日本商人购得,大兴土木,盖一幢高楼——平和堂。

工程启动后,走马楼50号住户迟迟不肯拆迁。平和堂做了好多说服工作,才“请”走了这个钉子户。

天蒙蒙亮,长沙文物队的一位队员走近了这台抛锚的挖掘机,他发现基坑中有散落着很多发黑的竹片。出于职业的敏感,他拾起一片仔细观察,发现上面有文字。

就这样,诞生了中国考古一个重大发现。长沙走马楼吴简展现在考古学家眼前。

这儿是一口古井,里面发掘出17万枚孙吴时期的竹简。比中国历年发现的竹简的总和还要多。

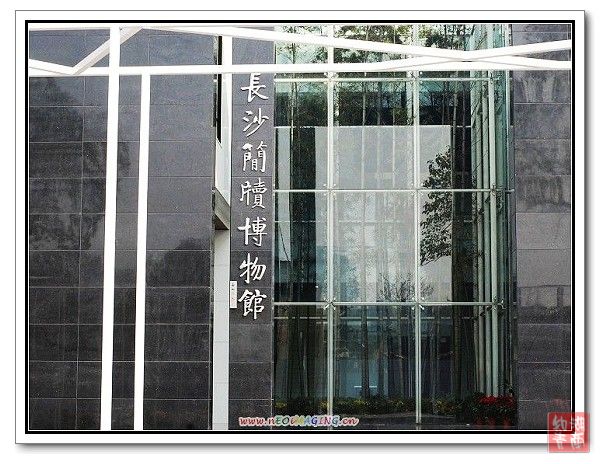

长沙市政府向北京申请到了一项专款,在天心阁对面修建了一座“简牍博物馆”。2007年秋布展完毕,正式对外开放。我走近了这家新开张的“长沙简牍博物馆”,穿过1700多年的时空隧道,与吴国人来一次近距离的“对话”。

整座建筑外墙用黑色花岗岩装饰,庄重、肃穆。正面玻璃幕墙内种植了一丛楠竹,翠绿翠绿。它在告诉参观者,这儿收藏的文物是书写在竹简上的文字。大楼前坪竖立的白色的金属支架与黑色地墙体形成鲜明的色彩反差。站在两排支架走廊的一端,透视远方,好像在引领着我穿越时空隧道,亲近1700年前的吴国人,阅读他们留下的文字。

进门就见到“校书俑”,原件是晋朝文物,藏于湖南省博物馆。这是复制品,放大了若干倍。两位古代文书,怒目圆睁,校雠简牍。

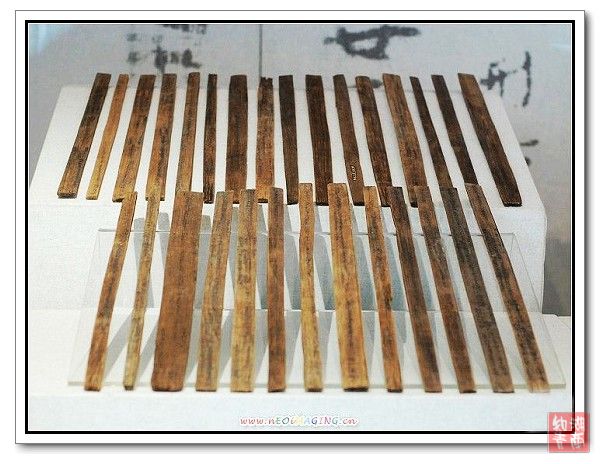

长沙简牍博物馆只展出一小部分走马楼出土的吴简,但全是原物,绝无赝品。吴简可分为券类、簿籍类、书檄类和信札等,涉及纪年、官职人物、军事地理、赋税、人口和司法等方面。这批简牍是吴国孙权时期长沙郡及所属县(临湘侯国)的文书档案,是目前研究三国尤其是孙吴历史的最重要的出土文献。

竹简一般比较纤细,瘦长瘦长,上面写的文字也很小,只书单行。木材加工成的牍要大得多,字体笔法肥大,可以书写双行,甚至多行。古人在牍上书写文字后,覆盖上一块木版,这块木板上有三道槽口,用绳索捆三道。成语“三缄其口”就来源如此。汉语演化到今天,“三缄其口”语义发生了很大的变化。若不见到文物上的三道槽口,也很难想象“三缄其口”的本义。

若大个博物馆,只有我一个参观者,在这一时空中,几十人工作人员,在为我一个服务。拍一组照片,宣传宣传。有兴趣的人可以前往参观。

书于竹帛(下)——长沙子弹库帛书

1942年出土楚帛书是已发现的先秦时期唯一的书写在缣帛上的文字资料。历史、考古、文化学著作提及此帛书。这些书籍记录帛书出土地点都是长沙子弹库。书上说子弹库是长沙东南郊。长沙自从建城之日起,城市中心就在五一广场、坡子街至湘江附近,数千年不变,这在世界城市变迁史中是非常独特的现象。如果以五一广场这中心,东南郊的方位就是识字岭到城南路一线。我听人说子弹库在中南林业设计院附近,范围很大,城南路以北、人民路以南、梓园路以西、芙蓉路以东的地区。这是一个很大的地区,可以用“平方公里”来计算。

子弹库在长沙哪儿呢?

我想起上中学时的一位姓马的朋友,他家1958年迁居至湘雅医院(湖南医学院)附属二医院宿舍。我与他通电话,他得知我想了解子弹库,立即从株洲赶到长沙与我会面。他又邀上谭兄,他俩的父辈都是附二医院的大夫。马兄和谭兄向我详细谈了子弹库的情况。附二医院长大的孩子,人人都知道子弹库。它与附二医院的宿舍(下院)只隔一条马路,当年称为识杨路,后改为人民路。子弹库是马兄、谭兄以及附二院宿舍的男孩玩“工兵捉强盗”(一种游戏)的场地。为了弄清子弹库的现状,谭兄驾车,我们三人进行了一番“实地考察”。

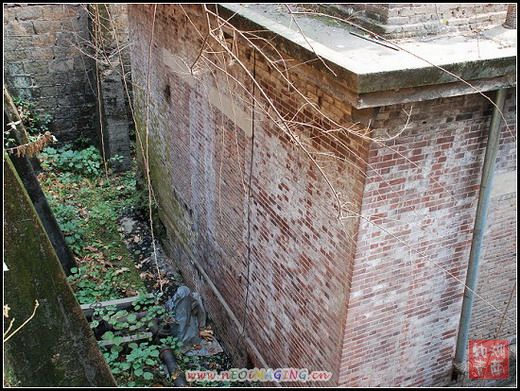

子弹库位于长沙人民路湖南省地质局办公大楼西南侧的丘岗上。它建于民国时期,由数十栋砖筑平房组成,它用于保存军火的仓库,于是人们就叫它子弹库。解放后,子弹库有军队驻守,周围立有铁丝网。湖南省地质局迁至这里后,子弹库的房屋归省地质局管理。七十年代起,子弹库的房屋逐步被拆除。21世纪初,一家房地产开发商看中了那片土地,将子弹库地表的建筑全部拆除了,盖起了数幢高层住宅楼,这个小区叫做“地质家园”。

我们来晚了,再也看不到一栋子弹库的房屋了。

我们徘徊在地质家园,寻寻觅觅,久久不愿离去。

我不甘心,难道子弹库就从长沙地图上消失得无影无踪了?

我们走进省地质局办公大楼,向一位姓刘的中年男子寻问。他是省地质局的家属,现在他供职于省地质局。他在这个大院内居住了近半个世纪。问及子弹库,他告诉我们,只剩下一栋半地下室的房屋,用做水泵房。

我们再次走进省地质局后院,找到了这栋半地下室的建筑。我取出相机,拍了一组照片。这也许是最后的“子弹库”。

子弹库,是一座军火库的名称。它不是长沙的街道名称。随着地面的子弹库建筑的拆除,这个地名也将从人们的记忆中抹去。

民国时期的子弹库周边是一片坟山。只要一动土就可以挖出铜钱、陶罐、陶俑、铜镜。盗墓人盯着这片丘岗地。

1942年9月,夜黑风高,一个幽灵一般的身影出现在子弹库的丘岗上,他在地上掘洞,通向土层深处,在一座楚墓南北向的头箱中摸到一个长

任全生是帛书的“发现者”。

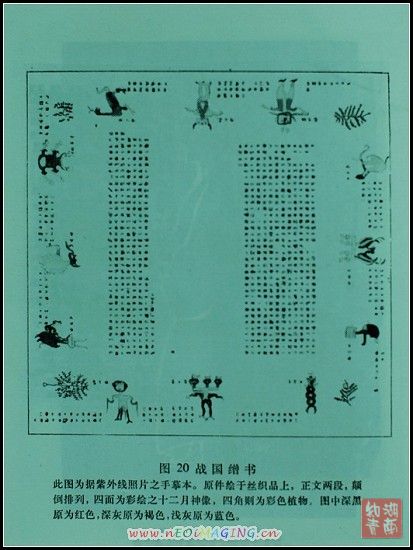

帛书长

帛书出土后,由蔡季襄购得。1944年蔡季襄撰《晚周缯书考证》一书石印出版,首次公布了楚帛书资料。抗战胜利后有位名叫柯克斯的美国人受耶鲁学会派遣到长沙雅礼中学任教。他

让我们记住柯克斯这个美国人的名字。

帛书的流失海外过程,有几种不同的说法。但总的流向可以如下图所示。

子弹库→任全生→蔡季襄→柯克斯→沙可乐→华盛顿沙可乐博物馆→纽约大都会博物馆。

1973年湖南省博物馆对子弹库这座曾经出土过帛书的楚墓进行了科学清理,又有重要发现。在椁盖板下面的隔板上出土一件人物御龙帛画。现藏于湖南省博物馆。

湖湘文化发轫于宋朝,集其大成于晚清。楚文化是湖湘文化的正源。如今部分长沙人信神敬鬼,死了人做道场,唱夜歌子,据说这些是楚文化的残存。

楚国人从创立一个方圆不过一百里的蕞尔小邦,到建成一个方圆五千里的煊赫大国,只经历了七个世纪。楚文化是当时世界第一流的文化,它孕育了老子、庄子、屈原这样的哲学家、文学家。

子弹库,这个行将被人遗忘的长沙地名,再过数十年,又有谁还知道这儿是出土了代表楚文化最高水平的文物?