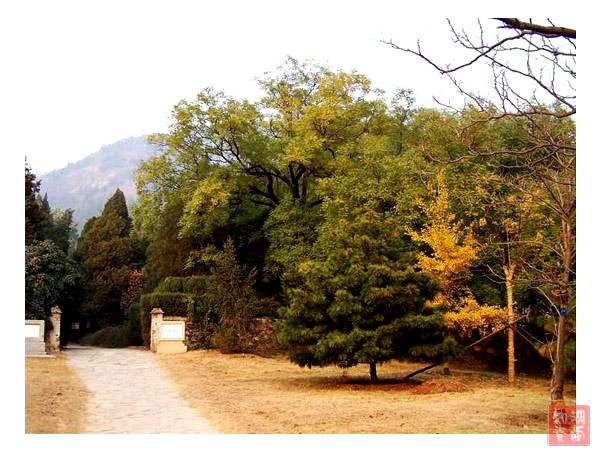

前年夏天,游历北京植物园的时候,无意中发现了梁启超墓就在这个园内,立刻勾起了我对一代先贤的敬仰之情。按照路标一路寻访,终于找到了梁启超先生的墓园。

梁启超墓位于植物园东环路东北的银杏松柏区内,位置非常僻静。墓园里处处荒草,碑后布满苔绿,寥寥几个游人,更为这里增添了几分凄凉和肃穆。墓地分东、西两部分,东部为墓园,西部为附属林地。

墓园由梁启超的长子,中国著名建筑学家梁思成教授设计。墓园背倚西山,四周环围矮石墙,墓园内栽满松柏。

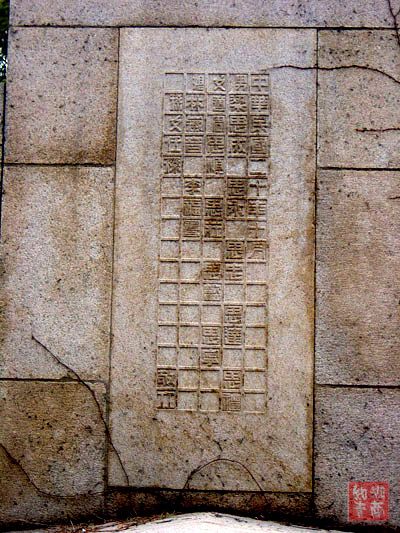

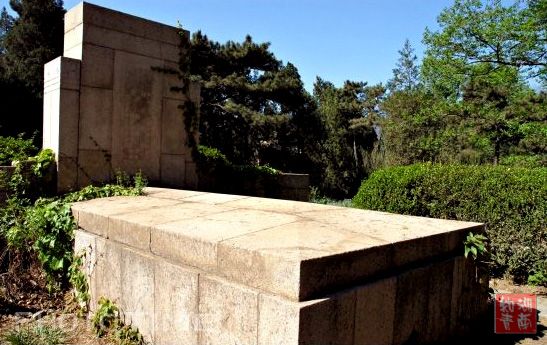

墓园内北墙正中平台上是梁启超及其夫人李惠仙的合葬墓。墓呈长方形,墓前立着“凸”字形墓碑。阳面镌刻“先考任公府君暨先妣李太夫人墓”14个大字。碑阴刻“中华民国二十年(1931)十月,男梁思成、思永、思忠、思达、思礼,女适周、思顺、思庄、思懿、思宁,媳林微音、李福曼,孙女任孙敬立”。碑前有75厘米高的供台,两侧各有一段带雕饰的直角形衬墙。墓碑、墓顶及供台衬墙,均为土黄色花岗岩雕筑而成,前后连接,浑然一体。墓碑没有碑文,也没有任何表明墓主生平事迹的文字,这是梁启超生前遗愿。梁曾嘱咐他的子女:将来行葬礼时,可立一小碑于墓前,题新会某某,夫人某某之墓,碑阴记我籍贯及汝母生卒,子女及婿、妇名氏、孙及外孙名,其余浮词不用。

平台下的柏林中,甬路东侧为其弟梁启雄之墓,甬路西侧为其子,炮兵上校梁思忠墓,女梁思庄墓。梁思庄为中国著名的图书馆学家,其墓碑的碑座为八册巨书石雕,设计颇具匠心,寓意深刻。甬路再西侧有一精美小巧白色的八角石亭,四周辟有洞门,周围建有平台,穹顶雕花瓣图案,亭内空无一物。

梁启超,字卓如,号任公,1894年与康有为一起联合1300余名来京会试的“举子”上书光绪皇帝,提出变法,此即历史上著名的“公车上书”。1898年6月参加戊戌变法,成为康有为的得力助手。

变法失败后,逃亡日本。清亡后曾出任北洋政府熊希龄内阁的司法总长,段祺瑞政府财政总长。晚年著书立说,执教于清华国学研究院。1929年1月19日在北京协和医院逝世。

梁启超《壮别》诗 :丈夫有壮别,不作儿女颜。风尘孤剑在,湖海一身单。天下正多事,年华殊未阑。高楼一挥手,来去我何难。

我站在墓前,思绪万千。我虽然读梁先生的书不多,但从父辈口中得知,梁启超先生九岁便能写出千言八股文章,二十余岁即与康有为为中国富强而倡导变法,世称“康梁”。五十余岁于清华大学国学院为“四大导师”之首。他教子有方,思成、思庄、思礼等皆为当世之英才。我想做学问、为人父做到这般境界,今世又有几人?今天到这里凭吊梁启超先生,希望自己能够远离浮躁,修身自省。