长沙化龙池是我儿时的记忆里最深刻的一条老街。50年前,我家就住在织机街,到我就读的大古道巷小学去念书,这条窄窄的街巷就是必经之路;踏着木屐、打着油纸伞、背着书包,威风凛凛地奔跑在坚硬的麻石上发出的一串串“地多地多”的声响,至今还在我的脑际回荡。

站在这古老而熟悉的小街上,回顾着世事的变迁,不胜今昔之感!

今天的化龙池地处繁华的市中心,东起蔡锷南路,西至黄兴南路步行商业街黄兴广场,北接苏家巷,南临大古道巷。

化龙池狭窄的街巷、贫乏的资源仿佛向人们述说着老城区千百年的沧桑。在这片被市府规划为六大文物社区的土地上曾经有过“化龙”的古老传说,有过象征着封建王朝神圣礼仪的“文官下轿、武官下马”的孔庙,有过木履、油鞋、纸伞一条街的喧哗,也有过民国时期程潜公馆的灯火辉煌。化龙池社区因化龙池麻石路和白果园历史文化街巷而闻名。据清光绪《善化县志》载,明万历九年时为玉带街。清雍正时始铺麻石路面。麻石路下是长沙的七公沟,现存遗址。旧时化龙池长沙为油鞋店集中地,清代著名书法家何绍基的故居,近现代革命人士程潜、刘建绪的公馆,革命刊物湘江评论的印刷厂均在此地。

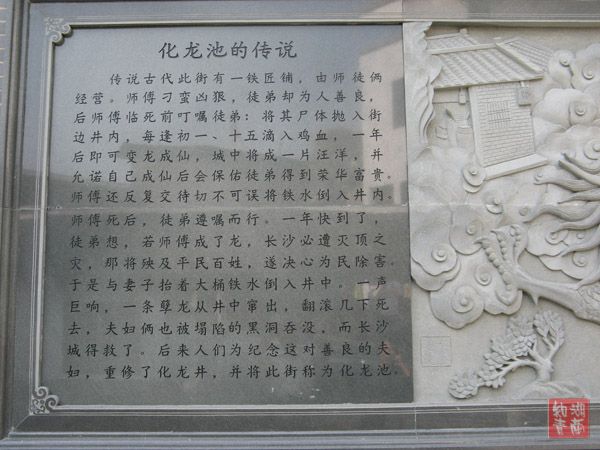

这条街虽然不起眼,却流传了古长沙的一

美好的故事:相传古代长沙的一铁匠为了降伏孽龙,毅然舍弃了自身的性命,从而挽救了全城人。化龙池由此而得名。

如今这一典故在重修以后的化龙池得以艺术化的再现。化龙池是我市仅有的四条麻石街巷之一,而且每一块麻石都经过了数百年历史的洗礼。行走在麻石路上,道路两排的仿清民居一一印入眼帘。虽然是短短两百多米的距离,却让人深深感受到,窗楹门台中流露出的古朴意韵。据说当年铁匠降龙的地址已无从找寻,但老街上的人们许多记忆却难以忘怀。此前由长沙市和芙蓉区两级政府共同斥资三千万元,打造了化龙池特色商业街。改变了这里以往脏、乱、差的状况,并利用其身后的商业基垫打造了湖湘旅游文化牌,使之成为一条以经营特色湖湘文化产品为主的商业街。