以下是引用潇湘子在2007-7-2 10:00:11的发言:走进韩少功的农家院落

罗凌翩

我知道韩少功、梁预立夫妇有向往乡居的情结是在1986年。她为他新出版的中短篇小说集作跋,于是,也为新的或老的读者展示了当知青时,他为她描绘的一幅爱情蓝图:“以后我们就在农村安家,你每天在家喂猪,喂点鸡鸭,种点菜;我呢,农忙时作田,农闲时就写点东西,相信日子会过得好的,会愉快的。”

这放不下的心愿亦如久藏弥香的佳醪,于十二个年头之后方才畅饮。听韩少功兴致勃勃地讲为他未来的新屋选址:望城、浏阳、汨罗……数县察看;讲房屋内外设计,有科班出身的朋友帮忙。这引起了我的好奇心,第一次跋山涉水来到汨罗八景乡,他的新屋尚处雏形。“有30年代乡居风格”的二层楼房,因特意烧制的青砖数量和火候均不够达标而只能作纸上观。“那就用红砖吧。”匆忙中,他也忘记了交代民工们把好看的青砖用在围墙当门的地方。“韩爹好打讲。”(注:“好打讲”乃当地方言,为“好打交道”之意。)筑屋的民工如是说。联想到他简朴的饮食习惯和衣着,我颇有同感。选址的恰当确应了“功夫不负有心人”这句话。这儿远离城市,距长沙足有三小时的车程,而距他俩早年下放共度六个寒暑的地方仅二十余里,乡民们的语言、习惯亦如出自《马桥词典》,他很熟悉,很有点远古原始的味道,非常符合韩少功的理想。更何况,房子周遭的环境幽深中见开阔,恬静中蕴盎然生机:正面遥对青峦叠翠;三面环绕碧波堆雪;毗连的八景乡九年制学校正放暑假;脚下的野草闲花窸窣私语;水库上船工招呼渡客的余音格外悠长。

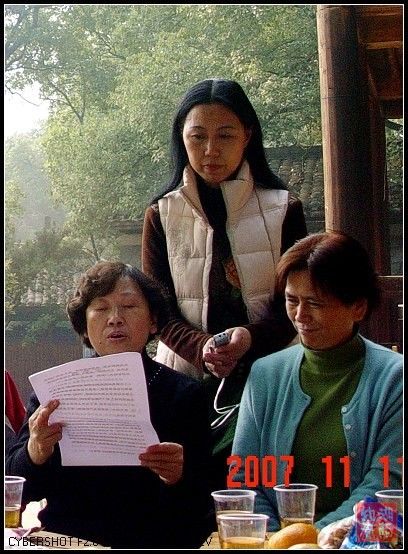

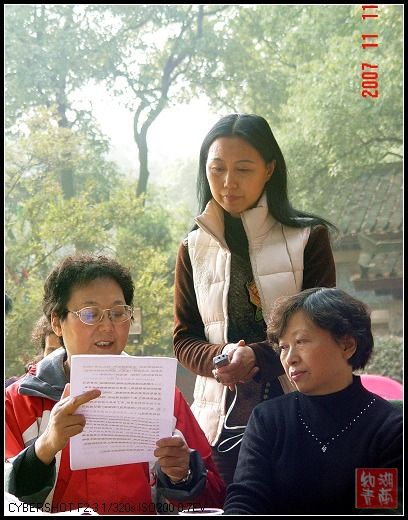

次年,我第二次来这儿,韩少功夫妇已在新落成的“农家院落”住了三个多月,一切已是像模像样:三百来平米的两层红砖楼房,仿农舍的“人字形”斜屋顶,很出味,宽大的阳台是远眺山岚、仰望星空的好地方。室内家用电器一应俱全,网络、车路皆通。那条连通院门、大门和车库门的三径彩石镶边路,竟然是他们全家动手的劳作,既实用又有装饰性,为院子增色不少。生活用水,引青山流泉;生活垃圾,掘深坑沤肥;自产自销的菜蔬决不使用农药化肥。估计,他那学环保专业的独生女儿也出了不少的点子。梁预立虽没喂猪,却多了一项计划外的工作——捉菜虫。隔三岔五,她还要张罗接待来自四方的故旧和访问者。我看她忙前忙后的,笑她成了招待所的所长。“只是少功总是嫌日子短,时间不经用。”她温婉地说,期望这儿有真正的宁静。

八景洞的美耐看,登楼远眺,每一扇窗口、每一侧阳台,都像镶嵌着一幅古代文人的山水画,很有些淡雅、幽美、高远的意境,让人联想到峨冠博带的隐士和他们隐居求高的情怀。历史上被贬谪海南的著名人物中,我更喜欢五公祠主以外的东坡先生。他常“扁舟草履,放浪山水间,与渔樵杂处”,却有“士不可必仕”的洒脱,以及“士不可必不仕”的责任感。

环视屋内,客厅兼做工作室,书橱绕墙四立,阔大的工作台上,传真机正在传送从《天涯》杂志社发过来的、理论界有些争议、最后请他定夺的文稿;趁此档儿,常年喜着夹克衫和休闲裤的韩少功打开笔记本电脑,阅读或下载世界各地发来的电子邮件。“荷兰汉学家林恪正准备翻译《马桥词典》,”他告诉我,“原来并不打算开通网络,可这儿的邮件要好几天才送一趟。”一摞刚打印好的文稿靠墙堆着,是新创作的长篇或思想随笔?我没问,脑子里闪现的,竟是画家张卫近年创作的几幅东方针对西方所谓虚拟文本故事的画面:《泉·范宽VS杜尚》、《无声的呐喊·八大山人VS蒙克》……我不会画画,不如借助两句唐诗的意境来一个农业文明针对工业文明的游戏——《钓·孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪VS大锅似的卫星天线》。有人说,信息于一个作家只是精神上的午后茶点;而于一个学者当是精神大餐中很重要的一道菜。电视里正热播《网络时代的爱情》,隔墙的校园里传来了《学习雷锋好榜样》的歌声。韩少功一向把电视网络当文化“快餐”,但他不会勉强他人偏爱“农家饭”。“天下无隐士,无遗善”,我觉得《荀子·正论》中的这句话真是太超前了。桃李不言,下自成蹊。

山野深处的韩家农院有了一个雅号:梓园。今年五月,我随《天涯》的同仁们来这儿开会才知道。前两次来访,我都是在水库堤边弃车登舟,徐徐绕湖半圈,飘向独具一格的农家院落,好不逍遥。这次陪着大家,应尽老马识途的义务,只好引导小车在崎岖的沙石路上颠簸。一路依山傍水蜿蜒前行,我们看到了八景洞的一些景点标牌,如龙形松、双凤亭……也看到了标有方向箭头和“梓园××米”字样的指路牌。发展旅游业是当地政府的硬道理,也许,梓园之名就是在当地干部们的好意敦促下催生了。此地山多梓木,材质轻软而耐朽。农民们送给韩少功家贺新居的十几张靠背椅就是用梓木做的。桑梓情深,“梓里”不就是故乡的代称么?何况,这农家院的主人“农闲时写点东西”,绝大部分“付梓”后将成为读者手中的书籍。梓园可谓名至实归。

时隔一年,这幢“农家院”又增其“旧制”:院子的左边,新建了一个白色的棚架,拟栽紫藤或葡萄;今年早春抢种的广玉兰、石榴、杨梅、楠竹等,已枝条婆娑,摇曳生风;接受卫星信号的天线锅,已有两只并立着,方便常来小住的韩家姐姐、姐夫看他俩喜欢的连续剧和体育赛事。一楼餐厅,新置了一张本地木匠颇觉自己手艺“匡瓢”(注:“匡瓢”,长沙方言,意近“大跌眼镜”、“没水准”)的大餐桌,笨拙、粗犷,漫溢着原木的生命力,仿佛把《白雪公主》里七个林中矮汉专用的那张餐桌放大了一百倍。夜晚,远离尘嚣的我们围在餐桌边闲聊,听韩少功讲当地乡邻的逸闻趣事。雪洞也似的厅堂因无一挂饰,竟隐有回音,令人恍若世外。与他们早晚侍弄的菜园规模相比,更为充盈扩张的是书橱。真是“难抛身边无穷事,补读平生未见书”。

印象中,韩少功从前不大读古文,可现在他告诉我们:“时文、古文都读,兴趣是在时文中读出古文;在古文中读出时文。比如,在杨朱中读出右派;在左派中读出墨子。于是,古文、时文实在没有多大区别。”

三十余年过去了,尽管语音、习俗未变,这里的人们还是《马桥词典》中的人物吗?编得一手好篾活的谢爹崇尚古礼、爱写诗文,他虽仍视为儿子们建屋、娶妇为人生的头等大事,并大放炮竹,欣然赋诗曰:“霹雳一声新局面”,但他已学会了尊重儿子们的选择——南下打工,而自己则留守故园,且歌之咏之:“一轮残日藏古洞,两行青岫出翠峦。”对两个儿子的未来充满期望。丙崽们是否有机会进特殊的学校受教育,不再逢人乱喊“爸爸爸”?经历无数困顿,还有心劲活下去的月兰们早已熬成了婆,想必不会仅为家里几只死因不明的鸡而怪罪儿媳了,毕竟,媳妇的陪嫁中或许不止有彩电、洗衣机……他们根本料不到,随着《月兰》《爸爸爸》《马桥词典》等作品被翻译成法、德、英、 荷兰等文,他们中的他或她,已是世界文学形象长廊中的一员。

韩少功大概每年春暖时分从海口返湘,将大约半年的光阴交付梓园,安心做学问、写文章。提及海南省文联的日常事物,他说有党组书记和常务副主席处理,再说,通过互联网和电话与他们联系也很方便快捷。闲时,他常去农家串门、聊天,星散山岭、丘壑或新或旧的农舍,走一两家也要好半天。

第二天清早,韩少功原本准备给菜地施肥,可天公不作美,偏下起雨来。“正好带你们去走人家。”他把草帽往头上一扣,领着我们在田间地头“叽呱叽呱”踩泥巴。五月的梅雨时骤时柔,沐浴中的旧松新竹更加苍翠欲滴。好客的“马桥”人一定要招呼韩爹和城里来的客人吃乡里饭,一盘盘地道湘北风味的农家菜肴顷刻间便似风卷残云。听到我们由衷夸赞,他们在得意之余,似乎在“绿色食品”这个时髦话题上添了许多自信,要韩爹帮他们上网查信息,以便大量推销蕨菜、香菇、竹笋等山珍。学校里没有课的老师也抽空陪我们,坚持浆泥趟水穿皮鞋,而不愿穿韩少功脚上那种黄色解放牌胶鞋,问理由,说是那种老式胶鞋虽轻便、实用,却乡气,又说:“不晓得何解?韩爹随穿么子都冇得乡气。”引得众人大笑。因为大家早有共识,穿着其实是韩少功的弱项。他从不端任何官衔或头衔的架子,散淡随意着装更凸现了一位作家、学者的智慧、沉毅和朴实的亲和力。韩少功很感慨地谈到当地农民的平实、憨厚和风趣,他们日出而作,日落而息,并以他们自己的理解和特有的方式关心着山外的大事。譬如中美撞机事件,有的人在为罹难英雄王伟惋惜之余,抱怨政府为什么不给他配手机,实在不利海上搜寻……“马桥”的人们蕴天地之灵气,仰日月之精华,他们与城市中众生相同具复杂性、多样性,够韩爹在梓园内外揣摩、描绘好些年头。

每天晚餐前,韩少功照例休息一会,他离开电脑,去田塍上遛狗。它叫三毛,曾流浪海口街头。颇会捉老鼠的黄猫咪咪不爱搭理三毛,这时也收起惯常的矜持,紧随主人之后。登上二楼,在阳台暸望苍茫四合的原野,你会看到一个中等身材、体格壮实的身影在阡陌徜徉,前面一只狗,后面一只猫;身影一转,前面一只猫,后面一只狗。微风中,闪过他指间的烟头明灭,一缕轻烟冉冉着,融入暮霭。“仿佛中,那被油灯温暖”的知青生活又历历在目。也许,抽烟是韩少功思索时一个可见的信号,难怪他女儿数次禁烟,仍奈何不了老爸。

思想的快乐或许是人生最大的快乐;而诗意的栖居状态,一定是生活的最高境界。韩少功的作品中,我喜读那些脍炙人口的思想随笔更甚于其他散文、小说。这句话我在梓园的餐桌边说过,他没听见。猜猜他看到这儿的表情吧:也许会有半秒钟的轻微失落,然后宽厚地一笑,露出两排终未被烟卷熏黑的白牙。

凌翩姐好词好雅“策”!众友好图好应和!

凌翩姐好词好雅“策”!众友好图好应和!