赫石坡,73军墓园那一片的地名,看来应该是由我们攀登的这处石壁而得名。

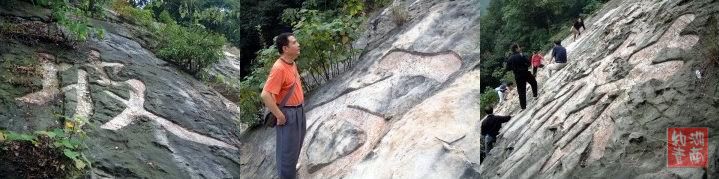

前后近一个月,今天终于把赫石坡崖刻的文字全部拍摄下来。

延续了两年的登山锻炼,我们走出一条“胡志明小道”,免费进入麓山公园。沿途没有售票亭,谈笑风生长驱直入,我们平头百姓当然也就心安理得享受这难得的“特权”,西里阳光也曾随我们走过这条小道。当然了,我们都是良民百姓,如果哪天小道上安插了巡查人员,决不会强行闯关,原路返回同样是登山锻炼,本来就只是活动腿脚而不是游园。

条条小道通麓峰,某次光头儿提议从73军墓园阶梯往右拐,他的好友翰老板在那儿的一片坡地甘当新愚公,持续数月,每日挖山不止,已经开出了一道数十米的阶梯。走了一次,感觉那条路坡度太大,颇感吃力,于是就放弃了那个观摩学习新愚公的历程。但那次学愚公却得到一个意外的收获,中途发现一块巨大的石壁,每次登山启程精力充沛之时,先来一个攀援的小插曲,也可增添一点新的乐趣。

第一次攀援,小心翼翼,攀上崖顶后得意洋洋,戏称不攀石壁非好汉,于是这儿就变成了我们的好汉坡。那地方最初冷冷清清,游人很少,随着我们每周一次的攀援,现在几乎每次都同时有其他结伴同行的其他人在上上下下,看来我们开发了一个游玩兼锻炼的新资源。走的次数多了,好汉的感觉已经淡漠,只要鞋底不打滑,攀援如同儿戏,胜似闲庭信步。

石壁隐藏在茂密的林木中,远处很难看到,站在崖底也看不出有什么异常,开始我们以为这不过是一块无名的大石头。9月22日,攀援中途发现一个巨大的“石”字,我想,既有崖刻就不可能只有一个字,于是和大家商量,下次再来我们要从两边包抄,争取找到其他的石刻。

第二次,我们从右侧攀援,很快就找到一个“赫”字,这时,脑子里浮现出赫石坡这个地名,原来我们的好汉坡并不是无名石壁,这儿才是真正的赫石坡!以后我们再来找出余下的“坡”字,以前不知道赫石坡确有其物,有崖刻肯定就有石刻年代与题名,看来还能考证出一些细节。

回家后,网上搜索,有关赫石坡的文字不多,仅提到是73军墓园这一片的地名,崖刻之事竟然在网络上毫无踪迹!长沙这地方,如此的大字崖刻尚属少见,从网络上的语焉不详来看,估计是民国遗迹。

想起我们在这一片的漫游曾经还有所发现,赫石坡面朝东方,北侧之下有个国军第73军第77师抗日阵亡将士纪念碑,前面有两边上下的石阶梯,旁边还有一个比较气派的墓葬,碑文上的墓主为田广真,上网搜索生平不详。赫石坡的南侧才是气势恢宏的73军墓园,大约有数百个墓碑,从墓碑的年代与残存的碑文来看,既有抗战将士,亦有同室操戈在江西阵亡的国军官兵。

再次登山我迟到了,到达赫石坡朋友们已在坡上等候,匆匆登上坡顶会合,没顾上再去寻找那个“坡”字。半道上朋友们才拿出相机给我欣赏,告知他们已经找到了“坡”,为了避免我再去拍摄耽误时间,特意商定不提前曝光。嘿嘿一笑,既然已经迟到,当然不会再要朋友们久等,这崖刻没长脚,以后再来它也跑不了。

今日带伤登山,见面朋友们就互相调侃:老呆不错,绊倒在饭碗上,人家想找饭碗还找不到。多亏还有个伴,老白早几天脑袋上砸了个包,朋友们争相摸一摸找感觉,我也不失时机“恶毒攻击”:嘿嘿!再怎么说也比绊哒脑壳*好。小钰听出话外之音,立马纠正:不是绊哒脑壳,是打哒脑壳!瞧这两口子配合多么默契!

到了赫石坡,朋友们打趣,伤员就不要攀登了,走旁边的小路吧。今天也犯糊涂,忘了换上旅游鞋,穿双皮鞋就出了门,胸脯还有点隐隐作痛,心想朋友们讲的也有道理,打算领受朋友们的好心照顾。待到朋友们攀上石壁,独自站在坡下欣赏那个“坡”字,朋友们指出来以后看得很清楚。看着看着就不甘心遥看大字不攀崖了,咬咬牙,今天豁出去,带伤也要穿着皮鞋攀上去拍下这个“坡”!

小心翼翼攀到“坡”字附近,穿皮鞋似乎也不打滑,找了几个角度拍了几张,朋友就在上面大呼小叫了。首先还要他们等一等,拍完以后心想应该还能有所发现,又往左边寻找起来,不一会儿就发现了年月题名的那两行字。题名已靠近石壁边缘,字迹上盖满落叶与泥土,找了根树枝开始清扫,同时也呼喊朋友们不要再等,下山的时候我们再会合。朋友们吩咐多加小心后继续登山,留下我专心专意来完成赫石坡考证大业。

扫尽落叶泥土后,一个个字迹清晰可见,落叶泥土起了保护作用,这些字上的描红都保留了下来。题字的年月“民国二十二年春月”八个字出现在眼前,找不到一个可以拍下全景的位置,只能一个一个的拍下来回家再去拼接。正当我在专心专意拍摄之时,崖下走过来一位年轻人与我打招呼。问过我发现了题字后,那年轻人说,他就住在这下面,听一位朋友说,这石壁上的题字是那朋友的爷爷写的,他爷爷叫王东原,民国时期曾官至湖南省主席。

听他这么一说,细看了一下左侧的题名,第一个的确是个“王”字。告诉他后,年轻人也来了兴趣,攀上来帮我一起清扫,扫去落叶后,“王东原”三个字就清楚显现出来。年轻人身手灵活,很快就拿出手机拍下这些字迹,一个稚气的童声在下面叫唤爸爸,年轻人回应说马上就回来。回头看去,声音来自崖下那一栋房屋,看来那地方能看到崖上的活动,怪不得年轻人赶来,大概他也是看到我在这儿折腾,估计是发现了什么才寻来。年轻人很客气,临走之前邀请我拍完之后下去到他家喝茶聊天。本来还想去坐坐,既然他认识王东原的后人,也许能打听到一些什么,待到拍完后内人打来电话,告知已经下山,也就作罢。

想起以前经过那栋房屋,旁边有一个水龙头,如今的人们注重回归自然,不少人在那儿排队灌接引出的山泉。老白经常来这儿接山泉,他那个白沙水的网名应该改为麓山水,一次他听接水的一位朋友讲过,这栋房屋是民国时期一位省主席的别墅。莫非那就是王东原的别墅?很有可能,年轻人就住在这儿,王东原的后人也很有可能会来拜谒先人的遗迹。

回家后上网搜索,果然那栋房屋就是王东原的别墅。不过,根据网上的文字,题字的时候王东原还不是湖南省主席,那时还是同室操戈中的国军一员悍将。王东原曾任73军军长,但也是在题字数年以后,从他的简历来看,从军前就读于北师大,算得上是员儒将,也许是因军中书法造诣出众而献翰墨。从这赫石坡的题字年月来看,基本上可以作为以前看到的一个传闻的旁证:73军墓园最初并不是为抗战将士修建,只是73军阵亡官兵的一个公墓,抗战纪念碑是后来添加的一部分。这栋别墅修建的年月暂时还无从考证,以后去那儿或许还可以找到知情者再打听详情。

王东原别墅旧址,就在赫石坡前,白色水管引出的是麓山山泉。

赫石坡崖刻的撰写年月与题名

* 绊哒脑壳,长沙方言调侃头脑不清醒。

2007年10月20日记

附:网上搜索的资料

王东原

(1899-1997)

民国政要,湖南省政府主席。

安徽全椒人。原名修墉。 1899年生。早年入北京师范大学,后毕业于保定军校。1923年来湘,任唐生智部教官,后参加北伐战争。1927年5月任何键第35军教导团长,参与许克祥在长沙发动的"马日事变"。后历任国民革命军旅长、师长,长沙警备司令,曾参加"围剿"红军的战争。"七七"事变后,任第七十三军军长,参加淞沪抗战。1944年,任湖北省政府主席。1946年6月,调任湖南省政府主席。任职期间,提出了一系列全省经济、交通、文化的现代化建设蓝图,亦有政绩。

1948年6月,调任“总统府”顾问,驻台湾。晚年移居美国,从事著述,有《浮生简述》等行世。

1997年在台北逝世,终年98岁。