第 3 楼

“七夕”小考:与爱情无关

织女、牵牛两颗星星的得名,也是源于其观象授时的功能。

如上所述,织女是七月之星。七月暑气渐退,天气乍凉,在男耕女织的古代,这个时候该是女人纺线织布、准备寒衣的时候了。《诗经·豳风·七月》说:“七月流火,九月授衣。”就道出了此意。“九月授衣”,意思是九月已是万物萧杀的晚秋,该是穿寒衣的时候了。九月授衣,则必须八月裁制,那么,七月,就该是纺织娘们飞梭织布的时候了。这首以“七月流火”起兴开头的西周农事歌谣,很有可能就是当时的织妇们在七月的夜晚,一边摇动纺车织布,一边反复吟唱的。天上,织女星光璀璨,地上,纺织娘浅唱低吟,人间天上,相映成辉,那颗照耀着人间纺织娘劳作的明星,因此就被赋予了织女的名称,成了人间织女的守护神。

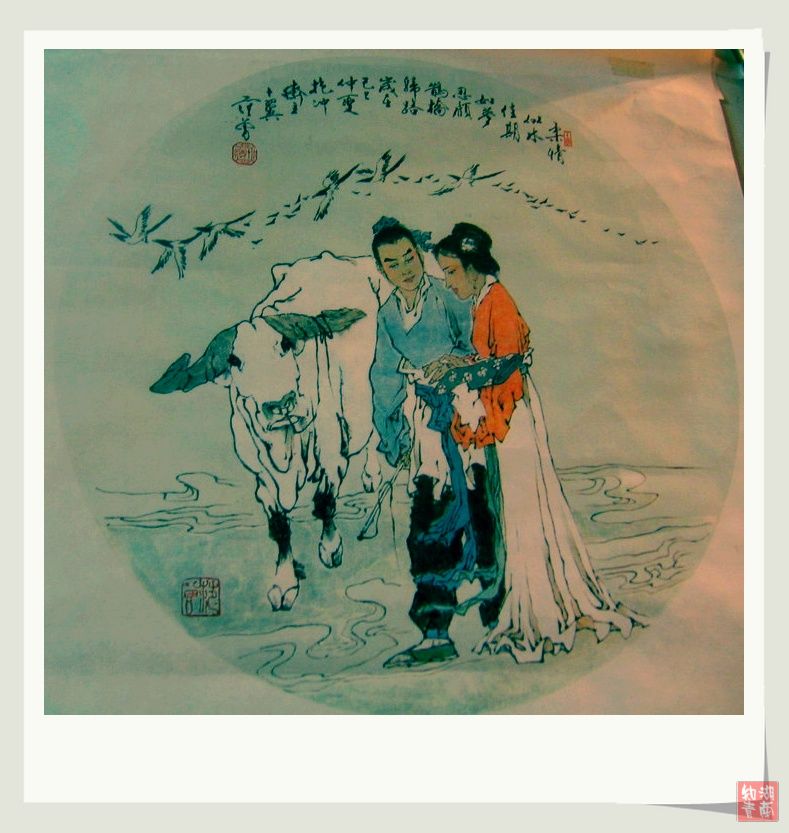

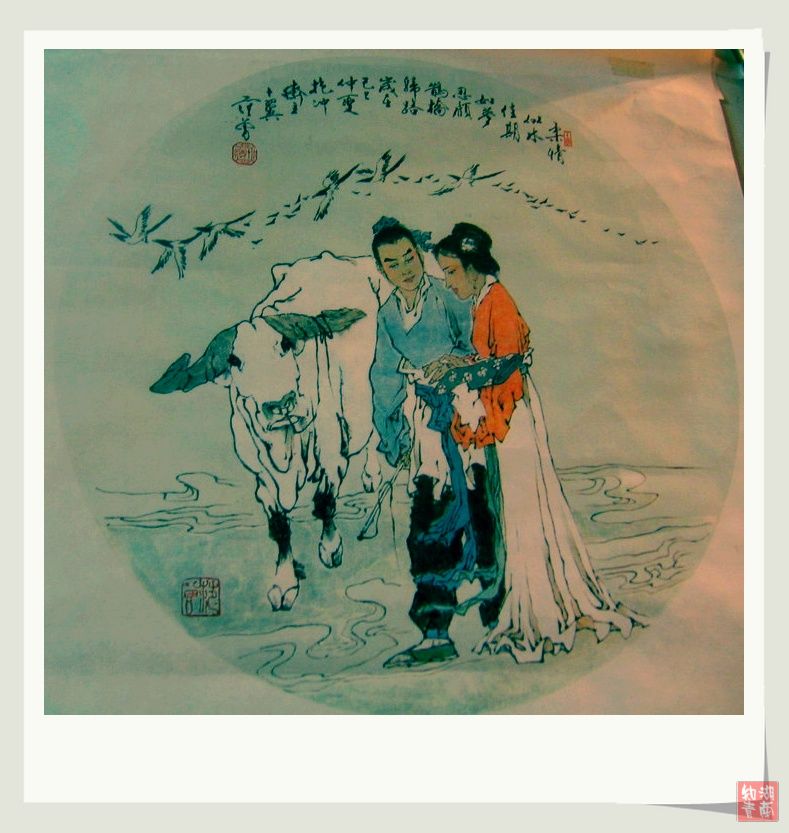

七月开始纺绩,因此就形成了了七夕乞巧的风俗。古代每到七夕之夜,妇女们拜牛郎织女,并结彩缕、穿七孔针、查看蜘蛛结网,据说这样可以使自己变得心灵手巧。这种风俗早在晋代的《西京杂记》、南北朝时期的《荆楚岁时记》中就有记载了。正是凭借着这种年复一年的乞巧仪式,牛郎织女的故事才代代相传,流传人间。

牛郎织女的故事原本与爱情无关,只是上古天文学观象授时知识的反映。中国原本是有自己的情人节的,和西方的圣瓦伦丁节一样,是在春天。

七夕何以必须陈设瓜果?这不过是因为七月之时,正是瓜果成熟的时候,《七月》说:“七月食瓜,八月断壶”,“壶”指葫芦。正因为七月与瓜果之间的时令关联,汉代纬书《春秋合诚图》说:“织女,天女也,主瓜果。”可见在古人心目中,织女这颗初秋之星俨然成了瓜果的象征。

那么,牵牛之得名又跟时令有什么关系呢?《史记·天官书》云:“牵牛为牺牲”,意为牵牛象征牺牲,牺牲指诸如牛、羊之类在祭典上宰杀献神的牲畜。这一说法暗示了牵牛星之得名和牺牲之间的关系。牛、羊等用为牺牲的动物,饲养生长有一定的周期,古代针对饲养牺牲动物的每一阶段,都要举行一定的活动。对此,《礼记·月令》中有明确的记载:春天,万物孳乳,牲畜繁育,故到了暮春三月,需要统计幼畜的数量;六月,夏秋之交,草木丰茂,刍秣收割,故令臣民贡献牧草以为养牲之饲料;八月,仲秋之月,牲畜体格已定,察其长短肥瘦,合规中度的牲畜才能用为牺牲;九月,暮秋之月,牺牲已经长成;到了腊月岁末,就宰牲祀神,祈福纳祥。《月令》称八月“循行牺牲”,表明八月是牲畜饲养周期中的一个重要的时间点。此时的黄昏时分,明亮的织女星已经离开头顶向西滑落,而银河东岸与织女遥遥相对的另一颗明星,则紧随其后升上天顶,这颗星因此就被作为视牲之月的时间标志,并被顺理成章地命名为牵牛。也就是说,牵牛星之名牵牛,不过是因为古人以之作为牵牛视牲之月的时令标志。

可见,七夕故事和民俗的各个主要环节,都可以由其与岁时的关系得以解释。而民间传说中七夕的雨水自然也与织女的悲伤无关,七夕之所以多雨,不过是因为初秋七月,正是中国大地连绵秋雨开始的时候。

尽管有牛郎织女之间凄婉动人的爱情故事,但七夕习俗却根本与爱情无关。七夕,作为秋天的第一个节日,拉开了秋天的序幕,而秋天的戏剧永远是令人伤感的悲剧。因此,七夕与其是一个温馨的节日,不如说是一个哀伤的日子;与其说是一个令天下有情人皆成眷属的日子,不如说是一个自古多情伤离别的日子。七夕非爱情的季节,因此,在古人的观念中,七夕对于婚嫁,并非一个吉利的日子,牛郎织女的爱情,也并没有花好月圆的意味。这都是有史料可考的。

中国原本是有自己的情人节的,它和西方的圣瓦伦丁节一样,不在秋天,而在春天。

在古代,包括春分、花朝、春社、清明、上巳等等在内的春天节日,除了其特有的与农事、祭祀有关的仪式内容之外,无一不是风情摇曳的爱情节日,且不说自古以来那些在春天节日上吟唱的诗篇中流露出来的无边风月,翻翻宋明话本、元人戏文,那些多情的才子佳人们几乎无一不是在清明上巳、踏青游春的游戏场上一见钟情、私定终身的。说到底,万物盛开的春天才是滋生爱情的季节。

时下国人炒作七夕情人节概念,原因之一是为了和西方的情人节抗衡,用心可谓良善。然而,为了回应外来文化,却对传统乱加阐释,反倒使“传统”成了外来文化的拙劣模仿。本意为复兴传统,结果可能恰恰适得其反,远离了我们真实的文化记忆。