一

睡得早也醒得早,早上起来,很奇怪一点感冒的意思也没有了。但不敢大意,又吞下些药片,就爬上了三楼楼顶。环顾四周,昨晚那幅浓浓淡淡的画已不复存,天阴沉着,云层很厚,看来今日很难晴起来,但只要不下雨就好。

“昨夜风雨声,花落知多少”,而高原的花可没那么娇嫩,草原上格桑花儿哪怕是风摧雪压,依旧美丽地绽放。走到马尼干戈,飞花覆盖。看上去,丫心中的阴霾己经完全消散了,尤其是昨日的山与水的洗礼,还原了一个清纯女孩的快乐本色。一大早起来,就喜鹊一样的飞来飞去,每个房间都能听到她的笑声。

事实上,团队的每一个人心情都不错,昨日的一程收获太大了,应当说超过了出行前的期待。而我,却对今天的行程更感兴趣,因为,走过雀儿山、新路海的人实在太多,行前毕竟还有阅读的印象。而从马尼干戈北上、诸如竹庆寺、阿须草原却是完全陌生的。在新浪驴坛泡了两年多,还从没听各路名驴大侠说起过。

匆匆吃过早饭,两台车冲出马尼干戈出发了。

北上途中的视野,依旧广袤而开阔。急速的流云,像海浪一样漫过小山头。那些山不高,只是微微地从原野中拱起,很像长沙近郊的丘陵。开出不远,汽车开始爬一个缓坡,一会儿就冲上山口。腕表的海拔又跳出4000的数字。

这就是高原!其实只要有云层,并不难判断。高原上的云特别低,常常让人觉得天空几乎贴到了原野上,天地之间的空间很小,形成一个辽阔无边的窄缝,远方若有一人一马,看过去像是摩天接地,说伸手摘一片云朵,并不让人感觉是诗意的矫情。由此感慨:高原的豪迈,并不是江南温柔富贵乡中可以凭空生出来的。

从山口下去不远,有一片狭长的水面出现在山谷中,浅草说这是有名的木仁措。停了车,却发现这“措”并非不错,实在没什么特点,乏善可陈,很像南方山洼里的一口水塘,很难让我“倾心”。胡乱“咔嚓”了两张,上车又走。

车开了约一个小时,驶进了一个小镇,小刘局长说,竹庆乡到了。但我们没有停车,他指点着车驶过破旧的小街,拐向镇南的山中。

前方山形一变,一面陡峭的绝壁封住去路。轻云飘处,苍苍石壁竟呈现淡彩嫣红。石壁前是一座红色彩绘基座上的大白塔,率领一组玲珑小白塔,在守护着从峡口进山的土路。前方,该是竹庆寺了吧?

竹庆寺建成于300多年间的清康熙年间。竹庆,藏语意为“大圆满“,是五世达赖的弟子白马仁真以“宁玛祖师莲花生大师曾莅临竹庆,竹庆为红教圣地”为名而建成的。竹庆寺也曾是德格土司家族的家庙之一。它也建在深山里吗?

车穿过峡口,眼前突然一亮。原来峡口这边,可谓别有洞天。那是雀儿山后一片开阔的山间谷地,可以看到云层下巨大的冰川趴在山头,下面则是小溪蜿蜒着,流过绿草茵茵的草地。

雪山森林怀抱的盆地中,散落着一组规模宏大的寺院建筑群。它们不像别的寺院那样扎堆挤在一座山岗上,而是零星地点缀在整个盆地之中。远方的冰川脚下,有几座显得很小很精美的红墙金顶大殿与院落,像童话中的宫殿。近处的山坡下,则是独立而小巧的琉璃飞檐的经堂,被冒着炊烟小木屋包围着。而路旁的山坡上,可以望见一排华丽高大廊柱支撑起一座气势非凡的措钦大殿,甚至有汉白玉石雕栏杆的宽阔广场。能感觉到但听不见的淙淙溪流和喃喃诵经声,使这个山谷很像飘然世外的圣地。

吉普车弯过山梁冲到寺前广场,我发现,在新大殿一侧,还有一片废墟。高高的土坯墙上长着青草,无言地傲立在灰色流云下。这是民居?不会这般高大啊!这是过去的寺院?怎么土墙上连一丁点色彩的痕迹也没有!我没有走进那华丽的新殿,而踏着草丛进入了废墟中的小巷。

除了断壁残垣,除了荒草萋萋,小巷里还有人!喇嘛带着几名汉子在拆搬着什么,一位摇着转经筒转寺的老妪还在默默地走着。我不明白,围着这样的废墟转寺,是一种情结?还是一种习惯?

与这片废墟形成强烈对比,雕梁画栋的新殿之华丽,让我有些晕眩。显然,这还只是一座尚未开光启用的大殿,因为空落落的大经堂里还没挂上彩缎经幢,地上也没摆上坐垫的阵列。八根彩绘的龙柱,托起画满祥云青莲的巨大穹顶,造型别致藻井更画有度母围绕的神佛。大厅之宽阔,比一个体育馆还大,举行千人法会都还宽松。正面的墙体基座上,已塑上了一排极为精致的金身大佛、菩萨造像,贴满金铂再饰以若玛瑙、珍珠、宝石、碧玉,还绘以托座的狮,力士,显得金碧辉煌。这样华贵的大经堂,大多数寺院都远远不如,记忆中只有布达拉宫能与之类比。

经堂里,只有几位喇嘛在擦一大堆酥油灯盏,我们得以自在随意地拍摄。我尤其留意走出大殿,用门廊那一排北京人民大会堂似的华丽廊柱,去框那一片废墟。我想纪录下一种古老信仰的时代更迭。

寺前平台,是用方形花岗石砖铺就。这样的广场,也是我走过藏传佛教寺院所仅见。考虑到深山建寺运输之艰难,这座钢筋水泥结构建筑的造价,要花上几千万,甚至上亿是没有问题的。在扶着汉白玉雕栏眺望冰川下另一座古老大殿时,站在身边的小刘局长告诉我,政府不可能也不会投资于此,这全是活佛筹款而自建,他们比政府有威望也有钱得多。但这是一方美丽而贫乏的土地,像这样财富的聚集,人们需要怎样的付出啊?

大殿一旁,还有一座簇新的大院,门口围着一群很年轻的红衣喇嘛,有些还是孩子,大院门楣上写着协日森佛学院的字样。走进院落,围墙里是一圈雕花回廊,方形的广场正中,则是五彩经幡阵围绕的又一座三层大殿。想来,给孩子们讲经就在其中了。听说这里也有色达那样的五明佛学院,还是康巴地区创建最早的最高学院﹙已有280多年的历史了﹚,应当就是这里吧?

五明佛学乃藏传佛教的精髓,分大五明和小五明,似乎不光是佛学,连梵文和藏文文法、藏医学、绘画、佛像雕塑、坛城法器供器工艺、佛舞佛乐和大手印之类以及数学,天文历算和卜算、诗学和修辞学、词藻学、音韵学、戏剧学等学科无所不包,俨然是高等学府跨学科“直博”的课程。竹庆寺的五明佛学院是康区五大五明佛学院之首,从这里毕业的大活佛,堪布和高僧大德,在藏区近百年来所建的佛学院或佛学堂有300余处,连那个后来闹出了大阵仗的色达喇荣五明佛学院,都有竹庆寺的渊源。

但是,这些,就是竹庆寺吗?

我不大相信这样从古老走来的整体蜕变。

大伙儿决定驱车向冰川脚下开去,那里还有几座很别致的大殿,也许还能寻到昔日竹庆寺的踪迹。车在盆地谷底草甸上的土路缓缓行驶,像塔公草原和平法会那样的五彩经幡阵列,又出现在山坡上。接着,荒草丛中又出现了孤独的三角小帐篷,甚至还牵绳挂着洗晒的僧衣。是密宗的苦修吗?我心中突然冒出这样的疑惑。

突然,前方冒出了一座华丽的大红塔,矗立在荒草中。赶紧叫停了车,红塔!通体大红并彩绘的覆钵式佛塔!强烈的大红,是如此突兀地在森林草地墨绿色的背景中亮出,显得非常俏丽而又怪诞!狂跳的心让我举起相机的手有些颤抖。我推镜头到最大焦距,发现林边还有一座朱红的小塔,塔边同样有冒着炊烟的小帐篷。直到此刻,我才感觉是走进了竹庆寺!

大红塔给一行人的震撼,是自成都出行以来最强烈的。大伙儿那种兴奋,表现在全体弃车而行,踏着草丛逼近塔身。就这样边拍边走,直走到那间古老大殿前。

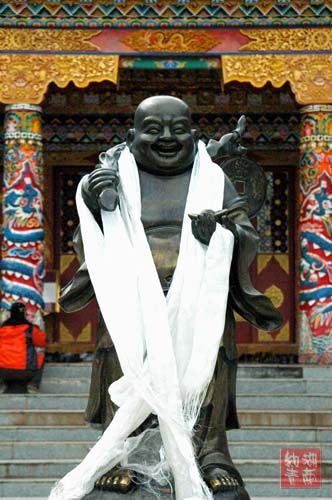

大殿的门紧闭,门廊下有几百双僧鞋摆放着,里面一波又一波正传来浪涛般低沉的诵经声。立在山门和大殿之间甬道上的,是一尊黑色的笑容可掬的铁铸罗汉,脖子上挂满了洁白的哈达。黑与白的对比,也让人感到诡异。仰头一望,苍鹰飞翔在大殿飞檐边,铜质经幢几乎就贴着峭壁,冰川巨大的冰舌,像悬挂在大殿的屋顶上,一种苍凉感油然而生。

进不了大殿一看究竟,大伙儿都有些不忍离去。站在山门外广场上暸望,一片花地的尽头,白帐篷边还站着一个身着僧衣孤独的身影,似乎还是一个女人。她站在那儿干什么呢?怎么不进大殿诵经呢?

竹庆寺作为密宗宁玛派(红教)六大道场之一,无须求解,密宗修行,自有我等凡夫俗子不能参透之处。也许,这正是宗教的魅力!这样的场景,才应当是我所期待的竹庆寺!

在车开回竹庆镇的途中,想起我有幸三天内走过德格土司五大家庙中的这四座,尤其是嘎拉寺与竹庆寺,与拉萨的哲蚌寺、色拉寺等名寺相比,要有意思得多!因为后者虽极具威严但却有些刻板,而前者则自我放逐于山野之间,肆意发挥对崇高与信仰的想象力,实实在在地演释出个性的光彩!