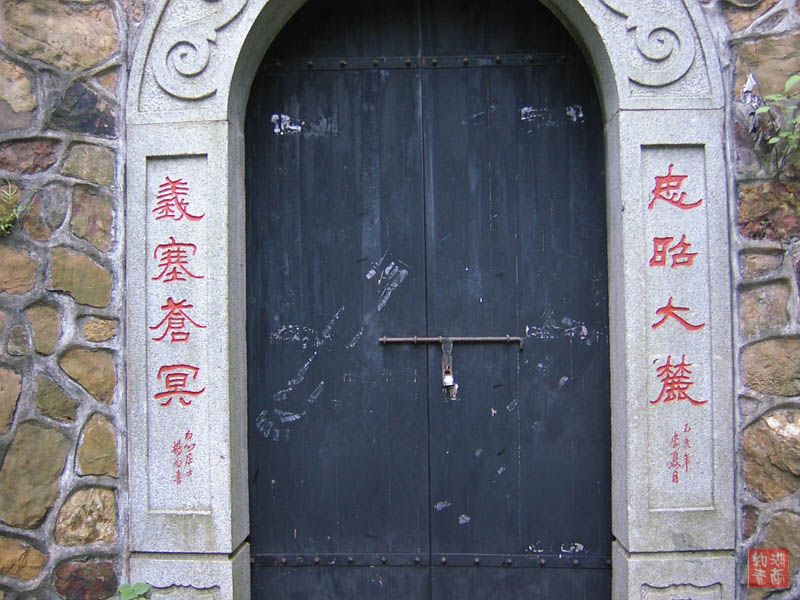

岳麓山靠师大一侧的赫石坡下,耸立着高大的“陆军第七十三军抗战阵亡将士公墓”。多年以来,由于历史的原因和文革的破坏,这处景区(从山下的“忠烈祠”到“岳王亭”,再到山腰的墓碑及两厢亭台建筑)已经破败不堪。2005年,正值抗战胜利60周年之际,长沙市组织人力、物力对该景区进行了大规模的修缮、恢复和改造,以期达到一个高尚旅游景点和良好的“革命传统教育基地”的水平。

通过整改,一个既悠久又年轻的文物风景区展现在世人的面前。具有纪念意义的祠堂、亭榭、池塘、墓碑、石级在参天古木的掩映下显得肃穆而靓丽;无论是人文景观还是自然环境,在离长沙城区这样近的地方,绝对堪称一流。如果说,到岳麓山而不到此景区看看,算不上到过岳麓山。

但是,这里的有些“文物”(具体说是墓和墓碑)也是一个鱼龙混杂的集合。“陆军第七十三军抗战阵亡将士公墓”,无疑是中国人民抗日战争长沙会战的一座丰碑,是值得人们永远瞻仰和祭扫的,也确实可以作为“革命传统教育基地”。

然而就在七十三军抗战阵亡将士公墓近在咫尺的两厢和后坡上,埋葬的却是“江西剿匪烈士公墓”,即江西第一次到第五次“剿共烈士”墓,时间在民国十九年(1930年)到民国二十三年(1934年)不等。为何国民党当时把江西剿共的“烈士”葬于湖南的岳麓山?我们也不得而知。但是,从张辉瓒死后厚葬于岳麓山来看,也不难看出其中的缘由来。

历史可能给后人出了一道难题:在修缮抗战烈士墓的时候,对于这些“反革命”的墓怎么办?如是,可能有人出点子了:把民国二十二年(1933年)的墓碑上的“二”字加上一横,不就成了“三”字吗?不就是民国三十三年(1944年)了,就是抗战时候的烈士了吗?如此这般,真还把这个馊点子落到实处了。

作为文革走过来的我们,对于这“文革思维”和“文革做法”确实有点反感!不知这些蛇足之举能给游人带来什么样的感想?