我 的 知 青 生 涯

1965年的秋天是一个阴云密布、山雨欲来的秋天,我的人生从这个秋天开始,走上了一条凄风苦雨、布满荆棘的崎岖小路。

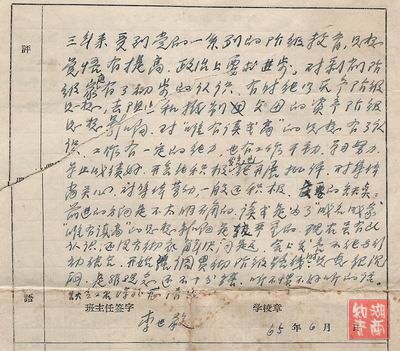

那年,我从长沙市五中(现名雅礼中学)初中毕业,怀着惴惴不安的心情在家等待高中的录取通知书。虽然自负成绩在班上和年级总是名列前茅,但因为贯彻阶级路线,能否被录取就难说了。当时,我们班的班主任是教政治课的

(工作组整理的钟楷老师的“罪状”,由钟楷老师提供)

初中毕业的女生,正是豆蔻年华的花季,谁没有对未来的憧憬?谁不是想象着自己将成为

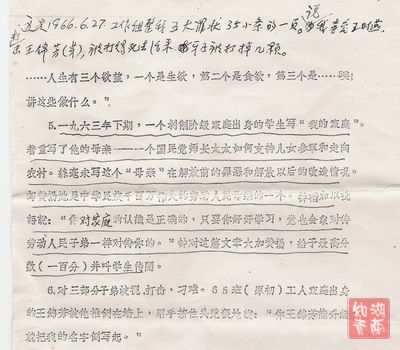

我的父亲出身于临澧县一个耕读农家,1924年,怀着精忠报国的一腔热血投笔从戎,到广州报考了黄埔军校,成为第一期学员,参加东征北伐,浴血沙场,九死一生,二十四岁时以战功升为团长。在攻打军阀孙传芳的战斗中身负重伤,伤愈后保送日本军校深造。抗日战争打响后,父亲克服重重阻力,回国报效,担任过黄埔军校第十三期总队长,南京失陷前夕,带队徒步数千里入川。后在陕甘训练民众,组建新一师,亲任师长,开赴抗日前线。抗战胜利后,因父亲打内战不积极,加上国民党内部蒋介石、李宗仁等派系斗争,父亲被解除兵权、逮捕问罪,身陷囹圄。出狱后,投奔同班好友陈明仁,任东北保安司令部中将高参。解放前夕回到长沙,为避免百姓遭殃、生灵涂炭,发起组织在湘军官自救会,与程潜、陈明仁等一道,组织了湖南长沙和平起义。解放后继续在解放军第二十一兵团任高参,在中南军政干校学习结业后,被发表为湖南省人民政府参事。然而好景不长,由于父亲性情梗直,口无遮拦,在反右斗争中打成右派,主要罪状有二:其一,批评农村大跃进平整土地不应该把老百姓的祖坟都平掉;其二,说在东北时亲眼见到苏军大肆抢掠物资回国。反对“三面红旗”加上“反苏”这两条大罪,让右派这顶帽子沉沉的压在父亲头上,到死再也没有摘下来。降级降薪,时时反省,接受批判斗争。前年为配合抗战胜利六十周年,统战部邀我写篇回忆父亲、纪念抗战的文章,我持介绍信去省参事室查阅父亲的档案,被拒。后来黄埔同学会派人去调阅,电话告诉我,已经没有什么有用的史料了,只剩下厚厚的几袋,全部是我父亲的检讨认罪书和思想汇报。1978年接到给我父亲摘掉右派分子帽子的《通知》以后,我独自一人跑到父亲长满荒草的坟头上,放声痛哭了一场,为了父亲,也为了我自己。

(父亲的右派分子摘帽通知---1978年)

父亲当时已经很衰弱了,戎马一生,他膝下只有我一个女儿,从小珍爱,但在单位反复动员和指令之下,他告诉我,已经在参事室替我报名下乡了。横竖是下乡,还不如主动到学校报名与熟悉的同学一起下吧,何必再给深受打击的父亲增添麻烦呢。就这样,我们五中82名高初中毕业学生在锣鼓声中被送出了校门,远离了家乡和亲人。离家那天,父亲撑着拐杖,努力挺直不再挺拔的腰身,把我送出院门,遥遥挥手告别。走出好远,我忍不住回头,还看见父亲苍老瘦削的身躯倚靠在门边。尚不懂事的我也万万没有想到,父女这一分手,竟就是生离死别的永诀!我下乡后不久,1966年文革开始,父亲拖着重病的身体接受批斗,秋天,他就郁郁而终了,其时我在靖县接受再教育,又没有路费,不能回来奔丧。我尊敬的父亲,我坚强的父亲,他没有倒在炮火硝烟、枪林弹雨的战场,也没有倒在重庆暗无天日的沉沉黑牢,却在六十四岁时倒在了他毕生为之奋斗的新中国,倒在了群众专政的震天口号声中!