在哥哥走后的日子里

——一个真实的亲历故事

善良的人性是暗夜中的月轮,虽然朦胧却给夜行人以勇气; 是久旱中的甘霖,虽然稀少却给焦渴的土地以希望;是三九严冬中的阳光,虽然微弱却给饥寒交迫的人们以温暖。她更像岩石下的草根,乍看不见,但你翻开岩板,你会看到在那么严酷的条件下,草依然在顽强地潜滋暗长,总有一天会不顾岩石的重压探出头来,点染出一片春色。

在“文化革命”那腥风血雨、摧残人性的年代,虽然在巫师的魔咒召唤下,人的天性中恶的成分被充分释放并成为主导,但善良仍在。在哥哥走后的那些日子里,是人性的点点星光照耀着我,给我勇气、温暖和希望,陪伴我走过那段凄风苦雨的日子。

哥哥去世的消息教人难以置信。1968年初冬传来的消息,使人怎么也不能相信。这可能吗?哥哥孟铁强是1965年9月从长沙市五中高中毕业,响应号召,上山下乡,带队下放到靖县五四园艺场的。在学校,他是学生会主席、校团委委员,下乡后他是团支部书记、知青队长,劳动不怕苦,事事带头干,为救火负过伤,出席过地区的知青学毛著积极份子代表大会,1968年他还不满23岁,正是意气风发的青春年华,怎么会说走就走呢?从家庭来说,父亲早逝,母亲患癌症刚做过大手术,我退学在家,还有一个因病弱智、生活不能自理的小弟。“长兄当父”,哥哥是全家的主心骨,他怎么会弃我们而去呢?然而,哥哥同学吴镇泰的一封靖县来信却把这样一个冷酷的事实摆到了我的面前,天塌了!山崩了!地陷了!

哥哥去世的消息让人猝不及防。这消息太突然了,他不是个多月前才在母亲的病床前告别,按通知要求返回靖县去的吗?虽然听说县里派了“毛泽东思想宣传队”进驻园艺场这个“知识分子成堆的地方”,他也在受审查之列,但不是有那么多同窗数载、同劳动又三年的同学,还有一条天天挂在嘴上的口号“相信群众相信党”吗?母亲和我天天牵肠挂肚盼来的竟是他的死讯?!不!不能让母亲知道!少年丧父、中年丧夫已经让她尝够了人间的苦楚,病痛折磨和无辜受辱又雪上加霜,现在老天还要把老年丧子的最恸加诸于她吗?

哥哥去世的噩耗令我手足无措。不让母亲知道是很难的。一个亲人长期没有信息会令人生疑,何况我们所在的母亲工作的工厂有数百干部职工,人多嘴杂,“好事不出门,坏事传千里”,何况是死人的大事,纸里包不住火,没有不透风的墙。中国虽然科学通讯不发达,消息传播得却是出奇的快,上个月厂里一位女职工的丈夫在内蒙古草原上被另一派用马刀劈成了两半,不胫而走的消息不到半个月便传遍了各个车间、宿舍。加上母亲又被打成了“牛鬼蛇神”(这恐怕是中国的第五大发明,使用范围极广的专用政治名词了,一直遗传到现在,只要你在中文计算机的键盘上输入niuguisheshe这一串拼音字母,它就会自动生成这个触目惊心的词汇),每个人右臂上套一个黑袖章,上面一个大大的“牛”字。有必要对阶级敌人抱有同情、保守秘密吗?想瞒,太难。想不瞒,更难!那岂不是要了母亲的老命吗?

怎么办?令人窒息的现实摆在了少不更事的我的面前。几夜无眠,无法可想,索性一咬牙,一跺脚,能瞒一天是一天!于是擦干了腮边的泪水,强睁开红肿的眼睛,装出一幅无忧的神情,悄悄地察看着母亲和周围的动静。半个月过去,居然风平浪静。母亲终于有些疑惑:“铁强怎么快两个月没来信了?”每天跑到厂门口传达室去问,而每次得到的都是失望:“如今到处搞运动,信哪里会及时罗?莫性急,再等几天!”几天又几天,几天是多久?分分秒秒牵动的是母亲盼儿的愁肠!

只有一个办法——造假信!而这又何其难。哥哥一笔潇洒流畅的好字,让我关起门来背着母亲苦苦模仿了十多个夜晚。然后把假信装进另一个信封,寄去了千里之外靖县的吴镇泰——唯一可以给我提供帮助的人。他把假信在靖县投递,信又寄到了长沙。那天,传达室的门卫终于给了母亲一个喜讯:“你靖县的儿子来信了!”母亲扬着信兴奋地回来,急不可耐地撕开,在昏黄的灯下阅读。头也不回地告诉我和身边的邻居王姨:“他们那里运动搞完了,园艺场解散,安排到了塘湖大队,条件比园艺场还要好!”王姨惊讶地抬起头来:“咦——不是听说……”,话未说完,被我的一个眼神、一个手势制止。“这个好消息我要赶快打电话告诉你姨妈,她担心好久了!”母亲匆匆出门去了厂传达室。王姨才接着把话说完:“厂里人都在议论说,你哥哥在县里被挂粪桶游街,后来被逼自杀了,可惜一个好伢子!未必是造谣的?!”我回想起来,半个月来,许许多多异样的眼神,许多次欲言又止的神态,原来知道真相最晚的竟然是我们母子!

于是便出现了这样奇怪的现象:在路上,许多人走过来,不声不响地摸摸我的头、拍拍我的肩,而在我母亲面前都守口如瓶,听她兴高采烈地复述每一封靖县来信的内容,附和着她的每一个评论。在她被监督劳动的车间里,人们默默地为她分担了劳作。在批斗“牛鬼蛇神”的高台上,有人为她特别摆上一把椅子,而批斗主持人也就视而不见。我懂得:不管政治态度如何,他们都还是不忍心伤害一颗母亲的心啊!

然而春节临近,麻雀也要归巢,母亲去信要哥哥回家。吴镇泰焦急地把母亲的信转寄给我,商量对策。于是在正月初三那天,两个风尘仆仆的身影出现在家门前,那是来自靖县的五中同学周学礼和附中知青好友刘达旦。他们告诉母亲,我哥哥因为公社留他突击写材料实在是走不开,只能委托他们来看望母亲了。他们带来了靖县特有的雕花蜜饯还有腌制的杨梅,掂掂分量不够,又在厂外商店买了两个柚子。家徒四壁,母亲就剥了一个柚子待客,那柚子不知是什么孬品种,极酸又涩。但母亲一边大口吃,一边不绝口称赞:“靖县的柚子真好,又大又甜!你们快吃!”我实在咽不下去,托故跑出门来,对着旷野放声大哭一场。九十年代回长沙以后,我曾重逢学礼兄,忆及往事,他只是很平常地说记不太清了。而达旦兄,当年那么一个英俊潇洒、玉树临风、才思敏捷、重谊重义的好兄长,以后一直断了音信,直到最近才听说,他回城以后穷困潦倒,无法施展,竟然早在86年患病郁郁而终了,叫我如何不泪湿满襟!哭一声达旦兄,我的好兄长,你为何也走得这般匆匆!

不曾想,这集体合力营造的善意的谎言竟然能继续维持下去。其间,靖县方面寄回了哥哥的遗物——一只破旧的皮箱,盛着几件旧衣、几本日记,此外没有片言只字。传达室悄悄地通知了我,不能拿回家,厂里开恩给我在集体宿舍安排了一个床位,好把箱子安放在床下。睹物思人,肝肠寸断。我噙着泪读完了哥哥的日记,那是一个积极上进的青年急切希望摆脱家庭出身阴影,投身革命的心路历程。他批判父母,鞭挞自己,期望像那吒那样把全部的骨肉都归还给生身父母,成为一个完全脱胎换骨的新人,去赎前世的罪孽。但他也有热血,也有思索,写下了《五四园艺场向何处去》的大字报,后来还参加了靖县知青的群众组织,这对于一贯循规蹈矩的哥哥来说,简直是不可思议了。在返靖的日子里,他仍然在坚持学习、坚持劳动,他有疑惑,他有彷徨。日记的最后,我当时不能理解的是抄录了一首宋词《雨霖铃》:“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。都门怅饮无绪,方留恋处,兰舟催发。执手相看泪眼,竟无语凝噎。念去去千里烟波,暮蔼沉沉楚天阔,多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节!今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月。此去经年,应是良辰好景虚设,便纵有千种风情,更与何人说”。这首词我当时并不知出处,但背了下来,以后对照发现,哥哥当时抄写时改了两处:一是把“对长亭晚”改成了“对山高峰”,把“念去去千里烟波”改成了“念南来”,我不了解哥哥当时的境况,但这两处改动大约是看着对面的飞山,想起了千里南来的故乡吧?

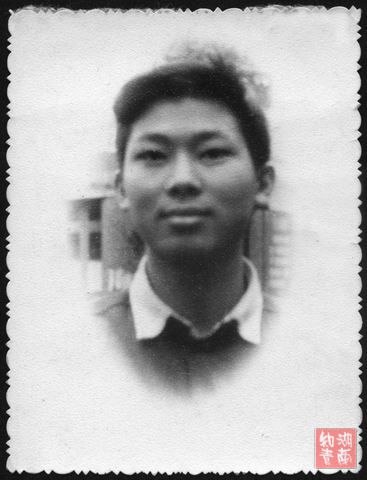

母亲大约听到了一点风声,写信要哥哥寄一张近照回来。幸而在哥哥留下的日记本里夹有一张在靖县的照片底片,于是到照相馆放大了头像,洗了一张“寄”来,照片里的哥哥依然是容光焕发,洋溢着青春朝气。母亲端详审视了半晌,高兴地说:“还好,看来救火还没有在脸上落下伤疤!”

一波未平,一波又起。吴镇泰来信说,他要离开靖县转点去望城农村,信,不能帮我转寄了。这又是一个极大的难题。收发过信件的都知道,一封信上必然有两个邮戳:一个发出地邮戳,一个收到局邮戳,不从靖县转寄长沙,这两个邮戳哪里来?情急之下,便无师自通地学会了伪造。用万金油的空盒子周边涂上黑油墨,盖在信封上,用细细的竹签蘸点油墨划出两道横线,再写上“中国人民邮政”和“靖14支”的细字,然后用毛边纸吸去多余的油墨,擦模糊了,就是靖县的邮戳。拿着这封假信跑到距厂不远的邮电所,递给值班的伯伯或是阿姨,他(她)们抬起头来似有所悟地看我一眼,接过信来,也不则声,“啪”地盖上个邮戳,顺手就丢到一堆刚收到的信里去了。

最困难要算我下乡的前夕。本来鉴于我家的特殊情况,68年知青大下乡就没有催我去,反而安排我做临时工,就是国民党反动派抓壮丁也只“三丁抽一”嘛。但到了69年底,风声更紧了,于是通知我下放湘西永顺.临行前,我找到厂革委会主任,请示是否厂里把哥哥去世的事情与靖县搞清楚,通知我母亲算了,因为一旦我下到湘西,假信几乎就无法再造了。素来不苟言笑的主任一反常态地温和:“知识青年上山下乡是伟大领袖的号召,谁敢不积极?至于你哥哥嘛,听说是个不错的青年,运动的事嘛,一时也说不清。考虑你母亲的身体情况,还是不告诉她为好。你还是克服困难,下去后再想想办法嘛。”于是,这一套造假的工具便跟随我来到了湘西农村。白天,我的身体劳作在永顺的山林,到了晚上,我的灵魂却游荡在靖县的田野,编造出一个又一个新的情节。而那些每两个月一封的靖县来信按时从永顺寄给了与我母亲关在同一“牛棚”的“牛友”,再由她们完成我没有做完的工作。与此同时,我还必须用另外一种笔迹书写我自己写给母亲的家书。如果没有后来发生的那件事,我和那些好心的人们会努力把这件事一直做下去。然而,世上真没有永久的谎言,否则我愿意为购买它付出任何的代价。最担心的事在我下乡一年以后终于发生了!

我母亲劳动的班组烧了一台小马达,却没有人承认,破坏“抓革命、促生产”的罪名很自然地落到了母亲这个“阶级敌人”头上。急于表现的生产组长组织了批判会,其实他出身地主,比我还差。见工人们都低头不语,他只好自己开了大炮:“你这个反党反社会主义的坏家伙,全家没一个好人,你丈夫、你儿子都死有余辜!……”如晴空霹雳,母亲被惊呆了,她再也听不见后面骂了些什么,她只是挨个地问:“告诉我,我儿子怎么啦?”从工友到领导没有一个人正面回答她的问题,她只能给远在千里之外的我写信一问究竟。当这封信辗转到达我手中时,正是腊月二十六,我在大雪飘飘的水库工地上抬石头。我知道母亲希望我坚决地否定这个令人崩溃的事实,但我已经无法继续隐瞒下去了。写了回信寄出,我便立即请了假,赶了几十里山路,终于跳上了两天行程的长途汽车。当我在风雪里闯进母亲的小屋,母亲正在昏黄的灯光下,坐在床沿边,捧读我的来信。母子抱头痛哭,那惨痛我至今不敢落笔。

直到林秃子死后的第二年,靖县知青安置办给母亲单位来了一份公函,说“孟铁强同志被林彪、黄永胜资产阶级反革命路线迫害致死,经研究,予以平反。”以后,厂领导又说要恨就恨祸国殃民的四人帮。但是我分明看到在那一小撮野心家身后挥动的那只巨大的黑手,我分明体味到几千年来奴隶主和封建帝王们杀戮无辜、荼毒生灵、奴役百姓、愚弄人民的残暴!

雪总要化,天总要开,四十年弹指一挥间。那些作恶多端的家伙一个个死的死,关的关,还有一些人,他们的灵魂将要日日受到良心的谴责和拷问。那个曾窜红一时的组长也早就身染恶疾离开人世,而我历尽苦难的母亲却像一株遍体鳞伤的老树、一棵傲然挺立的枯草,以85岁的高寿顽强地活在今天!冥冥之中正应验了那句“善有善报,恶有恶报”的古训。

狂风暴雨的日子终于过去了,如今重又春回大地。善良的人们已经很难相信和想象历史上曾经有过那样一个疯狂残暴的时代。“亲戚或余悲,他人亦已歌。死去何所道,托体同山阿”。哥哥就这样孤独地长眠在靖县那块土地上了,在他的坟头上“荒草何茫茫,白杨亦萧萧”。四十年过去,那仍然是我心中挥之不去的阴影、永远的伤痛。我也知道,在“文化革命”和“知青上山下乡”中夭折的青年远不止他一个。这不光是我们一家人的悲哀,这也是一代人的悲哀,这是天下人的悲哀,这是一个时代的悲哀!

善良的人们啊,感谢你们曾经给我的关爱,我深深地爱着你们,祝福你们,愿幸运之星永远在你们的前面照耀。我也祈愿人性的光芒继续照亮我的人生之路,直到那一天,指引着我进入天国,去陪伴我那亲爱的孤独的兄长!

二○○七年四月