难忘的岁月

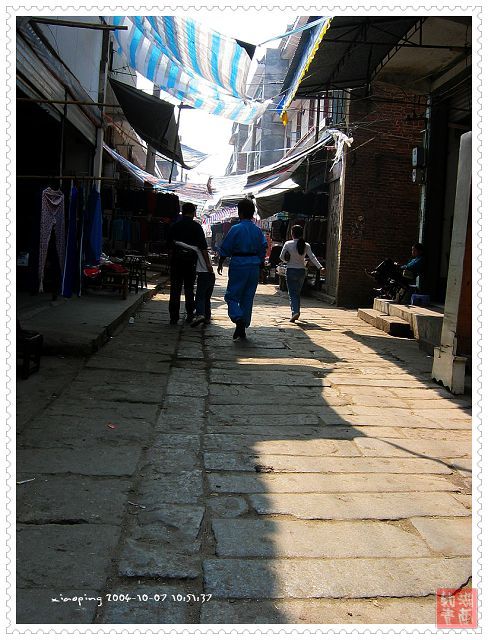

轰轰烈烈的文化大革命运动高潮一浪高过一浪,把当年身穿黄军装,头戴绿军帽,臂别红袖章,腰系军皮带,身背黄挎包,手执红宝书的红卫兵们戏剧性地兜了一个大圈。随着“知识青年到农村去,接受贫下中农再教育”最高指示的召唤,全国的部分知识青年开始背起背包,扛着行李,高挽裤管,一批一批地踏上了上山下乡的征程。

曾几时,接受再教育的广阔天地,却变成了接受再改造的场所。走资本主义道路的当权派、右派、21种人和社会上的一切“残渣余孳”,都被关进了圈地的牛棚,就连他们的子女也遭受到了人为的歧视,被无情地驱逐出家园,赶进了历史上罕见的“大迁徙”行列。

(一)

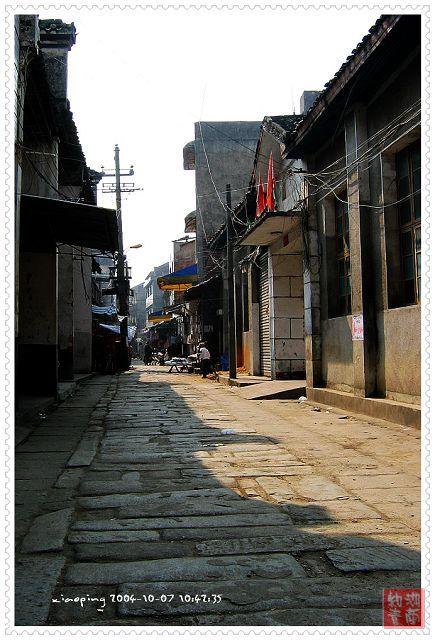

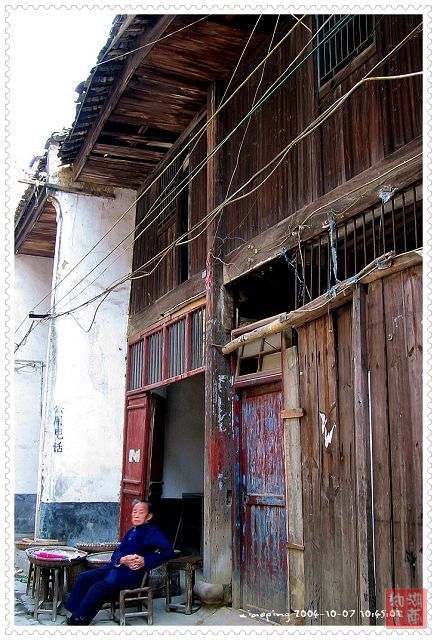

1968年12月,一场大雪把古镇妆点得一片苍白,凛冽的寒风把公路两旁的树枝吹得吱吱地发响。为了不被革委会的民兵押送去农村,全家7口冒着漫天飞舞的大雪,逞着借来装家具的板车,在过小年前一天的下午来到了插队的指定地点。在生产队长和指导员的安排下,租了邻队木匠师傅的一间包瓦房,算是暂时安了家。晚上,呼呼的北风把雪子雪花从瓦缝里灌了进来,哗哗的响声把我们从睡梦中惊醒,下乡的第一个晚上,我们相互倚偎拥挤在一间床铺上,谁也没有睡觉。我望着父亲那无可奈何的表情,心里一阵阵地发酸。

父亲一生酷爱文学和书法,尤其是对古韵诗词的钻研,可以说到了如痴如醉的地步。因此,父亲也被当作孔老二的孝子贤孙划入21种人,继而被头戴高顶帽,胸挂批判牌,接受革命者的大批斗。作为其子弟的我,刚满十六岁就被列入了第一批下放的名单。俗话说:儿行千里母耽忧。母亲的忧虑,促使父亲硬着头皮找领导去求情,那时节,父亲虽是单位上靠边站的干部,不过还是唯一的技术骨干,很多关键的地方没有他还真的不行。但是,在那个“矫枉过正”的年代是起不了作用的,相反,接踵而来的是以阻挠上山下乡运动的罪名,全家随子下放农村,并限时在农历的小年前必须到达指定的下乡地点,否则将采取革命行动。父亲是因为割舍不了骨肉之情,才离开了他花费十多年精力创办的企业。我望着父亲消瘐而又苍白的脸,一种替父亲呜不平和要保护父亲、担负家庭重担的责任感从心底生起,我彷佛一下子长大了许多。(待续)