大远回忆之《穿岩洞》

本人日前收到

《穿岩洞》

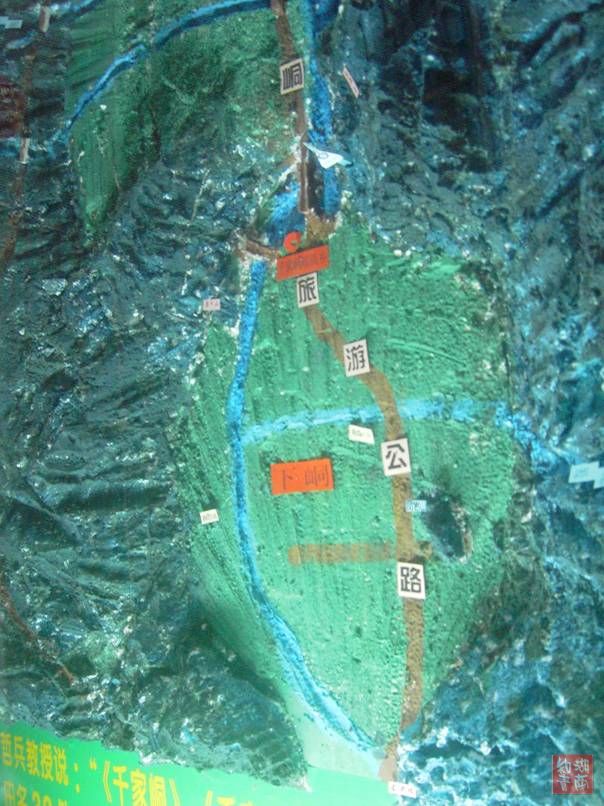

大远处于都庞岭的怀抱之中,群山将大远围成了一个Ω型的山间盆地,当地人称之为大远“峒”。

大远“峒”的四周皆为连绵的峻岭,仅仅在南端有一个东西向的峡口。峡口西边是白鹅寺山的鬼岩,东边是凤岩山的穿岩。而由西向东的河水正好从西边的鬼岩边奔流到东边的穿岩边后才折向南去,恰恰拴住了这一唯一的峡口。

峻岭和大河将大远围成了一块绝地,然而大远百姓与外界的交往从未因此而隔绝,因为这里有一条极为神奇的通道。

出江永县城沿平直的河岸上行数里即被风岩山挡住去路。风岩山是一座石山,陡峭而光滑,无法攀行。道路到此看似中断,然而走近一看,山脚下却有一直径丈余的山洞,道路直通洞口。

洞口上方刻有“千家洞”三个大字,因周边生有杂草与青苔以及风雨的侵蚀字迹已模糊不清。

走进洞内十余米后,只觉眼前一片漆黑,伸手不见五指,又不知洞深几许,一阵阵凉风迎面袭来而脚下又听到潺潺的水声,初次过者不免有些心虚胆怯。而熟道者在进洞之前就会取出几块所带的饱含松油的松明块(当地人叫松膏)放入一个用铁丝编织成的碗形网兜里,点燃后吊在一根两尺长的杆子的一端,杆子的另一端则提在手里照路前行。松膏灯可照亮半径为3,4尺的四周,趁着灯光可看到四周的岩石均为黑色,虽然耳中水声不断,但地上却全无水的踪迹。

洞的走向曲折多变,而脚下道路却十分平坦,前行约50多米方可看到前方依稀有亮光,再往前走,在黑暗中即可看到洞出口清晰的轮廓,走出洞口展目一看,南北长约40华里,东西宽约20华里的大远峒天宽地阔,平坦肥沃的田野尽收眼底。回首刚刚走过的山洞,这才体会到洞口“千家洞”三个字的含义:这个山洞里真的可以住上一千家人啊。

在刚去江永的第一年,我穿洞无数次,开始时必带松膏灯照明,后来习惯了,来来往往也懒得带灯,有时就到洞的进出入口处的石头下去翻找被遗弃的未燃尽的松膏材料,点燃后用手拿着照路,更有甚时就摸着洞壁缓步而行。只是有次差点和迎面摸过来的人夹头碰上。

在江永当地的语言中,“峒”指山间的一块盆地,“洞”指山中的一个孔。两字音同而义异,一般不会混用,然而在江永的历史文献中既有称大远为“千家峒”的记载,又有称大远为“千家洞”的记载,实因大远即是一田峒,又有一穿岩洞也。

穿岩洞以其特殊的地理构造千百年来既为大远的百姓提供了一条沟通外界的通道,又帮助大远的居民躲过了多次的兵灾战祸。据地方流传,当年,黄巢率大军进攻大远至此,久攻而无法破穿岩,黄巢手中所握的宝剑失手掉入山下的鹅塘,遂自认为预兆不好,退兵而去……

到了上世纪60年代,穿岩洞这条通道已经不能满足大远峒内外大量的人员和物资交流的需要了。在大寨精神的鼓舞下人们硬是拿出了敢叫日月换新天的英雄气概,开山炸石,炸掉了包括穿岩洞在内的半边风岩山,在原来穿岩洞的位置上修出了一条平坦的大道,让汽车开进了大远。

几十年过去了,没有了穿岩洞的大远已无争议地改名为千家峒瑶乡,但一提起大远我还是不禁得经常记起我多次穿过穿岩洞时的情景,更有时会突发奇想:假如穿岩洞不被炸掉,大远今天又会是一种什么样的情景呢?