凤凰游记

凤凰的雾

初冬到凤凰看雾,的确别有情趣。汽车从湘西吉首逶迤西行,晨雾便扑面而来,这里的雾依山成团,很是沉重,在车灯的映照和赶山路苗族少女的匆匆身影中缓缓移动。待到晨曦初露,汽车便在清澈见底的水边停下来,那就是沱江,沅水的上游,凤凰古城雄踞其间。初冬的雾在这里显得格外妩媚多情,那雾是一丝一丝的,象叶叶扁舟,在清新的空气中忽上忽下,顺着流水飘去。赶早乘船的游客会在江中与雾扑面相遇,这时你就会领略到雾的亲蔼、雾的柔情。她会轻轻地撩起裙衣,掠过你的脸、你的手,会象洁白的飘带,拂过少女丰满的胸前,又匆匆离去,让你痒痒的。

至阳光投向江边,雾却不肯散去,便见那洗衣女款款而至。此时,雾又变得沉缓,犹如缕缕青烟在江心缭绕。但见数处冉冉升起的雾蔼中,洗衣女不时抡起棒槌,将衣被在青石板上反复槌打。捣衣声在静静的江面徘徊,勾起不尽的思绪。沈从文先生是如何爱上这小巧玲珑的山城的,他说是边城。水边之城除了吊脚楼外,最使他流连忘返的应是这初冬的雾和雾中潺潺的流水、轻盈的身影以及那远古传来的捣衣声。子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”江水是一去不复返了,而这雾,却如同孩提时的记忆,永远地留在了人们的脑海中。沿江拾级而上,江面的雾渐去渐远,应是豁然开朗了,却又被层层叠叠的吊脚楼挡住了去路。如沈先生定会打道回府,我们则不然,径直登楼去寻那小城特有的神韵。(待续)

凤凰的楼

早已闻名天下的凤凰吊脚楼,并非人们想象的那样古香古色、婀娜多姿,沱江西岸的新建筑甚至有些刹风景,不出两年,那里便会成为水泥与钢筋的天下。现时依稀可见的古人的足迹,届时将荡然无存。只有右岸那临江而立的幢幢小楼,才显现出凤凰的幽深和灵气。那就是吊脚楼,真正体现湘西小镇本色的古朴建筑。这些原汁原味的小楼已不多见,但仅江边那不足百米的楼群就足以令人叹为观止。凤凰吊脚楼的格局与其它地方不同,都是临江一字儿排开的木屋,摩肩接踵,几根入水的木桩支撑着木楼的半壁江山,险峻而挺拔,危乎高哉!就因为这,她成了凤凰水墨画的主体,古朴而凝重。沈先生的《边城》就是咏叹这些木屋以抒情和言志的;黄永玉老先生也是以此为底色去寻找那山水梦境的。

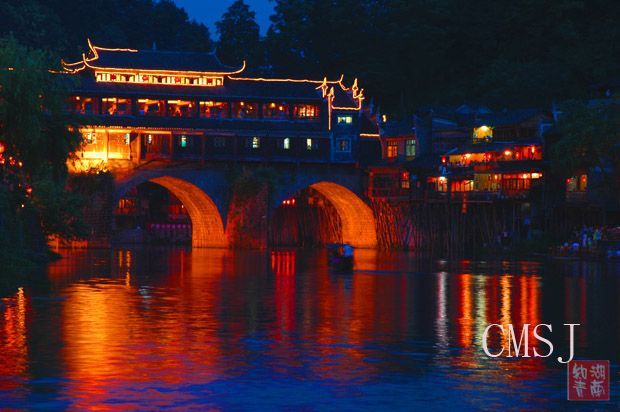

吊脚楼的底层一般是主人的用房,不少已用作餐馆。傍晚时分,餐馆开始热闹起来。临江的位置往往最先被占据,逛了一天的游客把酒临江,细品边城的韵味。店小二不时会过来寒喧,你会从他的搭话中领悟到商品经济给山城带来的种种气息。

凤凰的客栈

吊脚楼的第二、三层都是家庭客栈,踏上窄窄的木楼梯,一种好奇心牵着我往上登,打开房门,一股杉木香味扑鼻而来,久违了的清新一扫旅途的疲劳。只见四壁由木板镶成,配上简单的家具和蜡染的铺盖,置身其中,连人也顿时纯粹了。

轻轻地推开木格窗户,窗外,悠悠的沱江水向南缓缓流去,谁也说不清它带走了多少离人泪,只有那父母亲的泪痕和牵挂却是抹不去的。老公已经入睡,往事越过记忆的屏障,在初冬的沱江上,在吊脚楼简陋的陈设中,泛起阵阵涟漪。

我对吊脚楼客房的床是十分熟悉的,当年下放到安乡,睡的就是这种木板床和这种手工弹出的老式棉花被。寒冷的湖区广袤无垠,冰天雪地,知青们就是靠的这种老棉被过冬。那年,父亲手提着家母指定的那床选了又选的被认为可用来湖区寒冬腊月御寒的棉被,要送女儿上路了。我的记忆中,父亲是从不流泪的,这一次,他哭了,也许是怕女儿伤心,噙着的泪水是缓缓流出的,没有夺眶而出。家中三姊妹我是老大,眼下女儿要走了,父亲终于感到似乎缺了什么。女儿要到一个完全陌生的地方去,再叫:“小阳,把弟弟的衣服洗了”,已变成很遥远的声音。想到这里,我不由自主地俯身呼吸那新棉被散发出的阵阵温馨,那里有许多遐想,许多梦。