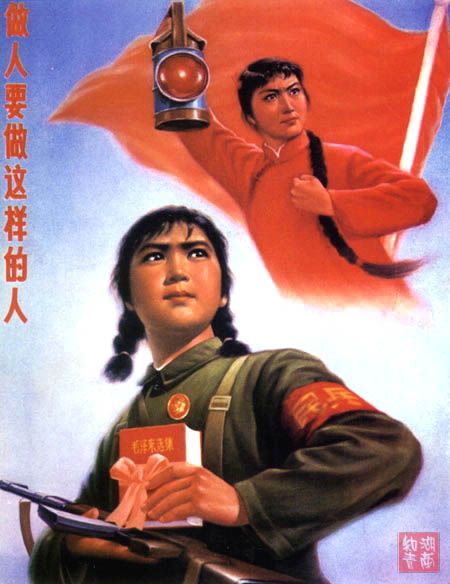

知识青年上山下乡运动

随着文化教育事业的发展,全国中、小学毕业生人数逐年增加。但是,国家还不可能拿出更多的钱来办学校,大部分学生面临就业的问题。1956年,我国社会主义“三大改造”基本完成之后,公有制和集体经济成为主导经济,个体经济难于存在,就业只能依赖国家。而国家各方面的建设刚刚起步,发展规模小,吸纳劳动力极其有限,在短期内不可能完全解决城市中、小学毕业生的就业问题(包括城市社会青年的就业问题)。农业是国民经济的基础,知识青年走向农村、支援农业建设成为一种必然的趋势。1955年9月,毛泽东针对动员高小毕业生和初中毕业生到农村参加财会工作时指出:“一切可以到农村中去工作的这样的知识分子,应当高兴地到那里去。农村是一个广阔的天地,在那里是可以大有作为的。”随后,一部分高小和初中毕业生陆续回乡参加农业生产劳动。1957年,一批城镇青年响应党的建设社会主义新农村的号召,到农村参加农业生产,大部分知青被安排到城镇近郊和国营农场参加劳动。1960年,在党的大办农业的号召下,一大批城市知识青年走向农村,把自己学到的知识用于农业生产,为农业增产作出了积极贡献。1961年1月,党的八届九中全会提出对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”的方针,决定大量精简职工和减少城镇人口,以渡过难关。从此,大批知识青年回乡参加农业生产,掀起了知识青年上山下乡的高潮。“文化大革命”开始后,知识青年上山下乡运动再次兴起,大批城镇知识青年到农村边远山区和艰苦的地方插队落户,演变成一场青年思想政治运动,误入“左”倾错误的歧途。到1981年,大部分知识青年离乡返城,知识青年上山下乡运动逐步结束。

一、知识青年建设社会主义新农村

随着农业合作化的发展,对农业社会主义改造的完成,农村比过去任何时候都迫切需要文化,迫切需要有文化的青年参加农业生产,以便逐步推广农业科学技术,搞好农业生产合作社的经营管理工作。一大批初中、高小毕业生不断回乡参加农业生产,一部分城市高小、初中、高中甚至可以继续升学的青年,积极响应党的建设社会主义新农村的号召,来到农村,争做祖国第一代有文化的新式农民。到1957年,河北省在乡知识青年(包括回乡和下乡中、小学毕业生)已达100多万名。广大知识青年虚心向农民学习,以艰苦奋斗的精神克服了重重困难,为建设社会主义新农村作出了很大贡献。

为总结交流知识青年参加农业生产的经验,动员更多的知识青年投入农业生产建设,1957年3月20日,青年团河北省委召开了“河北省建设社会主义新农村知识青年积极分子大会”。来自全省农村的模范社员、饲养员、垦荒队员、畜牧技术员中690多名知识青年积极分子出席了大会。青年团中央给大会写来了贺信,号召广大知识青年为建设社会主义新农村而贡献力量。团省委书记李兴作了题为《立志做祖国第一代有文化的新式农民,为建设社会主义新农村而奋斗》的报告。大会通过了给全省在乡知识青年的一封信,号召广大知识青年积极参加农业生产、开展劳动竞赛,把自己煅炼成为真正合格的祖国第一批有文化的新式农民。

在全省建设社会主义新农村知识青年积极分子大会的激励下,大批省内外城市知识青年积极响应党和政府的号召,到河北各地农村安家落户。北京市先后两批1 500多名初中和高中毕业生,于1957年8月底来到河北茶淀青年农场参加劳动生产。唐山市有1 041名初中毕业生到郊区农业社参加了生产,其中有126名是家住市区的学生。天津市有298名中、小学生分别到郊区和宁河县军粮城乡“共产主义之路农业社”、“金谷农庄”、“山子农业社”和李庄子乡的“新元庄农业社”参加农业生产。石家庄市桥西区第一批30名毕业生,到郊区新华、胜利两个蔬菜合作社参加生产。保定市应届毕业生严树菁等5人,自愿到农村安家落户。

1957年以前知识青年下乡,以到附近郊县、国营农场为主,为后来大规模、有组织的知识青年上山下乡运动的开展打下了基础,提供了经验。1958年,由于“大跃进”兴起,城市基建规模扩大,职工人数猛增,城镇知识青年上山下乡活动暂停。

二、城镇知识青年上山下乡运动

1960年全国逐渐兴起大办农业、大办粮食的热潮。许多城市青年、学校青年,把到农村去看做投入锻炼革命意志的熔炉和学习生产知识的学校,把农村人民公社看做大有作为的广阔天地,毅然走向农业生产第一线。邢燕子就是这一时期全国知识青年上山下乡的光辉典范。

邢燕子,原名邢秀英。1959年高小毕业后,响应党的号召,离开天津市的父母走向农业战线,到汉沽大锤庄公社司家庄生产队插队落户。后加入共青团,任“燕子突击队”队长。面对严重的自然灾害,她坚决留在农村,带领突击队青年克服困难、坚持生产、战胜灾荒,为改变穷队面貌作出了贡献,受到农村青年的拥护和爱戴。1960年8月15日,《河北日报》发表题为《发愤图强,埋头苦干,建设社会主义新农村》的通讯,介绍了邢燕子的先进事迹。8月16日,共青团河北省委、省妇女联合会联合发出《关于在全省青年、妇女中开展学习邢燕子运动的通知》,号召全省青年和妇女掀起大规模的学赶邢燕子运动。

为了教育青年学生热爱农业劳动,号召更多的知识青年到农业第一线去,1960年9月,共青团河北省委与河北人民广播电台联合举办了“河北省青年红在农村、专在农村”的专题广播节目,邀请邢燕子、“铁姑娘”突击队队长张秀敏、静海县团泊洼公社新式农民王培珍等知青先进模范人物作报告。通过组织全省青年学生收听广播,动员和激励全省一切能够到农村去的知识青年,愉快地到农村去,到农业生产第一线去,立志做一个新式农民和新型知识分子。9月16日,中共河北省委书记、省长刘子厚在《河北青年报》发表题为《把青春献给光荣的农业战线》的署名文章,号召青年们到农业战线去,到农村去贡献自己的青春和热血。在党、团组织的号召下,全省各地掀起了“力争做燕子式青年”的热潮,大批城镇知识青年上山下乡。保定市15万名青年向邢燕子、魏新民提出挑战竞赛。全市非农业生产战线的63 000名青年,奔赴农业生产第一线。天津市知识青年在邢燕子、王培珍先进事迹的鼓舞下,立志投身于建设美好幸福的农村壮丽事业,决心做又红又专的新式农民,共有两万多名知识青年到农村安家立业。

1961年下半年,中共中央决定对国民经济进行调整,在大办农业、大办粮食中,有组织有计划地动员城镇知识青年到农村和边疆参加生产建设,揭开了城镇知识青年大规模上山下乡运动的序幕。

1962年1月12日,《河北日报》发表题为《把青春献给农业,在实践中锻炼成长──广大知识青年下乡加强农村建设》的文章,肯定了城镇知识青年上山下乡参加农村建设的道路。7月,农村工作部部长邓子恢发表《关于知识青年到农村去的几个问题》一文,随后共青团中央发表了《中国共产主义青年团中央委员会给走向农业战线的团员和青年的一封信》,回答了在乡和即将下乡的知识青年关心的问题,宣传了党的有关方针、政策,推动了上山下乡运动的深入开展。北京知识青年侯隽,就是这一时期上山下乡知识青年的典型代表。

1962年,家住北京的侯隽高中毕业后,主动申请下乡,到河北宝坻县史各庄公社窦家桥安家落户。经过一年来的锻炼,克服种种困难,终于在农村站稳了脚跟,后连续被评为五好社员、五好民兵和五好青年,并光荣地加入了共青团。1963年7月28日,《河北日报》发表题为《城市知识青年立志建设新农村的榜样》的通讯,赞扬了她扎根农村的先进事迹。同时,该报还发表了题为《城市知识青年到农村去落户》的社论,号召广大城市青年勇于担负起建设社会主义新农村的光荣任务,在农村安家立业。

1963年11月25日,共青团河北省第五次代表大会在天津召开。会议确定,今后城市青年下乡的主要形式是插队落户。会议期间,出席团代会的部分知识青年代表座谈了学习王培珍、侯隽的体会。通过讨论,代表们认为,农业是发展国民经济的基础,到农村去是新中国青年光荣的革命道路;广大知识青年应当投身到农村这个广阔的天地里,去放射奇光异彩。

1964年5月3日,共青团河北省委作出决定,号召全省知识青年向赵耘同志学习。5月4日,《河北日报》发表《走革命路,做革命人——论知识青年赵耘在农村锻炼成长》,介绍了天津市下乡知识青年、现为天津市东郊区军粮城公社苗街三队党支部书记兼队长赵耘的事迹,充分说明了知识青年扎根农村大有作为的道理。

据有关报道统计,到1964年,全省共有100多万名知识青年上山下乡参加农业生产,全省在乡知识青年总数达到200多万人,成为一支强大的建设农村的力量。

在上山下乡参加家乡农业建设的同时,广大知识青年还进行了支援、参加边疆建设的行动。据统计,仅天津市1964年就有300多名知识青年参加了新疆建设;截止到1965年,天津市共有8 400多名知识青年,分别开赴新疆、甘肃、内蒙古等地,参加开发边疆的生产劳动。

以到农村插队落户为主要形式的知识青年上山下乡运动,有力地解决了城市知识青年的就业问题。广大知识青年将自身的热情和文化带到农村,加快了农业科学技术的普及推广,促进了农村的文化建设,提高了农村集体经济的管理水平,同时也磨炼了一代青年的意志。他们为建设社会主义的新农村奉献了青春,作出了贡献。

三、知识青年上山下乡改造运动

1966年“文化大革命”的开展,使知识青年上山下乡运动暂入低潮。到1968年,由于“文化大革命”运动造成整个国民经济出现全面衰退的形势,大批中学毕业生在城镇无法安排就业,知识青年上山下乡的问题再次提到议事日程上来。为了进一步推动城镇知识青年上山下乡工作,1968年12月22日《人民日报》用“最新指示”的形式向全国公布了毛泽东的一段话:“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要。要说服城里干部和其他人,把自己初中、高中、大学毕业的子女,送到乡下去,来一个动员。各地农村的同志应当欢迎他们去。”这样,知识青年上山下乡被赋予了政治使命,逐步演变成一场政治运动。

1969年城镇知识青年上山下乡运动达到有史以来最高潮。据1969年5月统计,河北省已经有14万名知识青年陆续奔赴农业生产第一线,相当于前4年上山下乡人数总和的2倍。到1971年底,全省共接收、安置上山下乡知识青年20多万人。

1973年4月,中共河北省委召开全省上山下乡知识青年代表会议,再次强调知识青年上山下乡是一场伟大的社会主义革命,要求广大知识青年老老实实接受贫下中农再教育,努力改造世界观,为建设社会主义新农村贡献全部力量。8月18日,中共河北省委召开河北省知识青年上山下乡工作会议。至此,全省上山下乡知识青年总数已达26万名。

1975年,在“农业学大寨”群众运动高潮的影响下,全省又有55 000名知识青年上山下乡。12月22日,河北省上山下乡知识青年先进集体、先进个人代表会议开幕,共有1 250人参加了会议。会议对农业学大寨运动中涌现出来的知识青年先进集体和个人进行了表彰,号召全省上山下乡知识青年大干社会主义,为普及大寨县,反修防修,巩固无产阶级专政而奋斗。

1976年全国掀起“批邓、反击右倾翻案风”运动。在政治斗争的推动下,知识青年上山下乡再次升级,截止到7月份,仅省会石家庄市就有13 100名知识青年上山下乡。

1978年10月,国务院召开全国知识青年上山下乡工作会议,对知识青年工作进行了调整。大规模知识青年上山下乡接受改造运动已近尾声。

“文化大革命”中上山下乡的知识青年绝大多数是有理想、有抱负的,他们大都怀着建设社会主义新农村的雄心壮志到农村和边疆插队落户,增进了他们与广大农民的了解与交流,促进了当地的文化和农业生产。但是,“文化大革”中的大规模政治性知识青年上山下乡运动,加重了农村和知识青年个人家庭的负担,造成了人力、物力的很大浪费,中断了大批青年的文化教育进程;以强迫命令和形式主义、政治口号和“一刀切”的方式组织和发动知识青年上山下乡,造成了一代青年的命运悲剧。

一、知识青年建设社会主义新农村

随着农业合作化的发展,对农业社会主义改造的完成,农村比过去任何时候都迫切需要文化,迫切需要有文化的青年参加农业生产,以便逐步推广农业科学技术,搞好农业生产合作社的经营管理工作。一大批初中、高小毕业生不断回乡参加农业生产,一部分城市高小、初中、高中甚至可以继续升学的青年,积极响应党的建设社会主义新农村的号召,来到农村,争做祖国第一代有文化的新式农民。到1957年,河北省在乡知识青年(包括回乡和下乡中、小学毕业生)已达100多万名。广大知识青年虚心向农民学习,以艰苦奋斗的精神克服了重重困难,为建设社会主义新农村作出了很大贡献。

为总结交流知识青年参加农业生产的经验,动员更多的知识青年投入农业生产建设,1957年3月20日,青年团河北省委召开了“河北省建设社会主义新农村知识青年积极分子大会”。来自全省农村的模范社员、饲养员、垦荒队员、畜牧技术员中690多名知识青年积极分子出席了大会。青年团中央给大会写来了贺信,号召广大知识青年为建设社会主义新农村而贡献力量。团省委书记李兴作了题为《立志做祖国第一代有文化的新式农民,为建设社会主义新农村而奋斗》的报告。大会通过了给全省在乡知识青年的一封信,号召广大知识青年积极参加农业生产、开展劳动竞赛,把自己煅炼成为真正合格的祖国第一批有文化的新式农民。

在全省建设社会主义新农村知识青年积极分子大会的激励下,大批省内外城市知识青年积极响应党和政府的号召,到河北各地农村安家落户。北京市先后两批1 500多名初中和高中毕业生,于1957年8月底来到河北茶淀青年农场参加劳动生产。唐山市有1 041名初中毕业生到郊区农业社参加了生产,其中有126名是家住市区的学生。天津市有298名中、小学生分别到郊区和宁河县军粮城乡“共产主义之路农业社”、“金谷农庄”、“山子农业社”和李庄子乡的“新元庄农业社”参加农业生产。石家庄市桥西区第一批30名毕业生,到郊区新华、胜利两个蔬菜合作社参加生产。保定市应届毕业生严树菁等5人,自愿到农村安家落户。

1957年以前知识青年下乡,以到附近郊县、国营农场为主,为后来大规模、有组织的知识青年上山下乡运动的开展打下了基础,提供了经验。1958年,由于“大跃进”兴起,城市基建规模扩大,职工人数猛增,城镇知识青年上山下乡活动暂停。

二、城镇知识青年上山下乡运动

1960年全国逐渐兴起大办农业、大办粮食的热潮。许多城市青年、学校青年,把到农村去看做投入锻炼革命意志的熔炉和学习生产知识的学校,把农村人民公社看做大有作为的广阔天地,毅然走向农业生产第一线。邢燕子就是这一时期全国知识青年上山下乡的光辉典范。

邢燕子,原名邢秀英。1959年高小毕业后,响应党的号召,离开天津市的父母走向农业战线,到汉沽大锤庄公社司家庄生产队插队落户。后加入共青团,任“燕子突击队”队长。面对严重的自然灾害,她坚决留在农村,带领突击队青年克服困难、坚持生产、战胜灾荒,为改变穷队面貌作出了贡献,受到农村青年的拥护和爱戴。1960年8月15日,《河北日报》发表题为《发愤图强,埋头苦干,建设社会主义新农村》的通讯,介绍了邢燕子的先进事迹。8月16日,共青团河北省委、省妇女联合会联合发出《关于在全省青年、妇女中开展学习邢燕子运动的通知》,号召全省青年和妇女掀起大规模的学赶邢燕子运动。

为了教育青年学生热爱农业劳动,号召更多的知识青年到农业第一线去,1960年9月,共青团河北省委与河北人民广播电台联合举办了“河北省青年红在农村、专在农村”的专题广播节目,邀请邢燕子、“铁姑娘”突击队队长张秀敏、静海县团泊洼公社新式农民王培珍等知青先进模范人物作报告。通过组织全省青年学生收听广播,动员和激励全省一切能够到农村去的知识青年,愉快地到农村去,到农业生产第一线去,立志做一个新式农民和新型知识分子。9月16日,中共河北省委书记、省长刘子厚在《河北青年报》发表题为《把青春献给光荣的农业战线》的署名文章,号召青年们到农业战线去,到农村去贡献自己的青春和热血。在党、团组织的号召下,全省各地掀起了“力争做燕子式青年”的热潮,大批城镇知识青年上山下乡。保定市15万名青年向邢燕子、魏新民提出挑战竞赛。全市非农业生产战线的63 000名青年,奔赴农业生产第一线。天津市知识青年在邢燕子、王培珍先进事迹的鼓舞下,立志投身于建设美好幸福的农村壮丽事业,决心做又红又专的新式农民,共有两万多名知识青年到农村安家立业。

1961年下半年,中共中央决定对国民经济进行调整,在大办农业、大办粮食中,有组织有计划地动员城镇知识青年到农村和边疆参加生产建设,揭开了城镇知识青年大规模上山下乡运动的序幕。

1962年1月12日,《河北日报》发表题为《把青春献给农业,在实践中锻炼成长──广大知识青年下乡加强农村建设》的文章,肯定了城镇知识青年上山下乡参加农村建设的道路。7月,农村工作部部长邓子恢发表《关于知识青年到农村去的几个问题》一文,随后共青团中央发表了《中国共产主义青年团中央委员会给走向农业战线的团员和青年的一封信》,回答了在乡和即将下乡的知识青年关心的问题,宣传了党的有关方针、政策,推动了上山下乡运动的深入开展。北京知识青年侯隽,就是这一时期上山下乡知识青年的典型代表。

1962年,家住北京的侯隽高中毕业后,主动申请下乡,到河北宝坻县史各庄公社窦家桥安家落户。经过一年来的锻炼,克服种种困难,终于在农村站稳了脚跟,后连续被评为五好社员、五好民兵和五好青年,并光荣地加入了共青团。1963年7月28日,《河北日报》发表题为《城市知识青年立志建设新农村的榜样》的通讯,赞扬了她扎根农村的先进事迹。同时,该报还发表了题为《城市知识青年到农村去落户》的社论,号召广大城市青年勇于担负起建设社会主义新农村的光荣任务,在农村安家立业。

1963年11月25日,共青团河北省第五次代表大会在天津召开。会议确定,今后城市青年下乡的主要形式是插队落户。会议期间,出席团代会的部分知识青年代表座谈了学习王培珍、侯隽的体会。通过讨论,代表们认为,农业是发展国民经济的基础,到农村去是新中国青年光荣的革命道路;广大知识青年应当投身到农村这个广阔的天地里,去放射奇光异彩。

1964年5月3日,共青团河北省委作出决定,号召全省知识青年向赵耘同志学习。5月4日,《河北日报》发表《走革命路,做革命人——论知识青年赵耘在农村锻炼成长》,介绍了天津市下乡知识青年、现为天津市东郊区军粮城公社苗街三队党支部书记兼队长赵耘的事迹,充分说明了知识青年扎根农村大有作为的道理。

据有关报道统计,到1964年,全省共有100多万名知识青年上山下乡参加农业生产,全省在乡知识青年总数达到200多万人,成为一支强大的建设农村的力量。

在上山下乡参加家乡农业建设的同时,广大知识青年还进行了支援、参加边疆建设的行动。据统计,仅天津市1964年就有300多名知识青年参加了新疆建设;截止到1965年,天津市共有8 400多名知识青年,分别开赴新疆、甘肃、内蒙古等地,参加开发边疆的生产劳动。

以到农村插队落户为主要形式的知识青年上山下乡运动,有力地解决了城市知识青年的就业问题。广大知识青年将自身的热情和文化带到农村,加快了农业科学技术的普及推广,促进了农村的文化建设,提高了农村集体经济的管理水平,同时也磨炼了一代青年的意志。他们为建设社会主义的新农村奉献了青春,作出了贡献。

三、知识青年上山下乡改造运动

1966年“文化大革命”的开展,使知识青年上山下乡运动暂入低潮。到1968年,由于“文化大革命”运动造成整个国民经济出现全面衰退的形势,大批中学毕业生在城镇无法安排就业,知识青年上山下乡的问题再次提到议事日程上来。为了进一步推动城镇知识青年上山下乡工作,1968年12月22日《人民日报》用“最新指示”的形式向全国公布了毛泽东的一段话:“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要。要说服城里干部和其他人,把自己初中、高中、大学毕业的子女,送到乡下去,来一个动员。各地农村的同志应当欢迎他们去。”这样,知识青年上山下乡被赋予了政治使命,逐步演变成一场政治运动。

1969年城镇知识青年上山下乡运动达到有史以来最高潮。据1969年5月统计,河北省已经有14万名知识青年陆续奔赴农业生产第一线,相当于前4年上山下乡人数总和的2倍。到1971年底,全省共接收、安置上山下乡知识青年20多万人。

1973年4月,中共河北省委召开全省上山下乡知识青年代表会议,再次强调知识青年上山下乡是一场伟大的社会主义革命,要求广大知识青年老老实实接受贫下中农再教育,努力改造世界观,为建设社会主义新农村贡献全部力量。8月18日,中共河北省委召开河北省知识青年上山下乡工作会议。至此,全省上山下乡知识青年总数已达26万名。

1975年,在“农业学大寨”群众运动高潮的影响下,全省又有55 000名知识青年上山下乡。12月22日,河北省上山下乡知识青年先进集体、先进个人代表会议开幕,共有1 250人参加了会议。会议对农业学大寨运动中涌现出来的知识青年先进集体和个人进行了表彰,号召全省上山下乡知识青年大干社会主义,为普及大寨县,反修防修,巩固无产阶级专政而奋斗。

1976年全国掀起“批邓、反击右倾翻案风”运动。在政治斗争的推动下,知识青年上山下乡再次升级,截止到7月份,仅省会石家庄市就有13 100名知识青年上山下乡。

1978年10月,国务院召开全国知识青年上山下乡工作会议,对知识青年工作进行了调整。大规模知识青年上山下乡接受改造运动已近尾声。

“文化大革命”中上山下乡的知识青年绝大多数是有理想、有抱负的,他们大都怀着建设社会主义新农村的雄心壮志到农村和边疆插队落户,增进了他们与广大农民的了解与交流,促进了当地的文化和农业生产。但是,“文化大革”中的大规模政治性知识青年上山下乡运动,加重了农村和知识青年个人家庭的负担,造成了人力、物力的很大浪费,中断了大批青年的文化教育进程;以强迫命令和形式主义、政治口号和“一刀切”的方式组织和发动知识青年上山下乡,造成了一代青年的命运悲剧。