- 动网先锋论坛 (http://2007.hnzqw.com/index.asp)

-- 怀化知青 (http://2007.hnzqw.com/list.asp?boardid=70)

---- [转帖]烟水黔城 (http://2007.hnzqw.com/dispbbs.asp?boardid=70&id=33482)

-- 发布时间:2007/7/19 18:50:57

-- [转帖]烟水黔城

怀化的知青朋友们,你们可知道黔城?可去过黔城?要知道黔城可是一座有二千二百多年历史的古城,现向你们介绍黔城,是想你们再去怀化时好去亲眼目睹一下这座风景优美的古城。现去黔城非常方便,怀黔公路[高等级]四十几公里,不用半小时。

[转帖]烟水黔城

烟水黔城

清江、潕水,自云贵高原东来,一路穿州过县,越苗岭、掠天雷,夹道入湘,汇为黔城古镇。黔城者,乃黔阳县城之略也。黔阳者,乃黔水之阳也。古人云:山之南、水之北,名为阳;山之北、水之南,名为阴。黔水者,清水江、潕水也。清水江,又名清江、黔江;潕水,又名潕阳河、潕溪。皆源於黔省之地也。 清江、潕水,汇流黔城,以下始称沅江。故,黔城有“潕尾沅头”之谓,其地理位置与四川宜宾相类也。且黔城与宜宾,在古代皆相继命名为叙州,黔城在唐代名为叙州,而宜宾在明朝名为叙州也。是巧合耶?天意耶? 黔城历史悠久,逾二千二百余年。汉高祖五年(公元前202年),始置镡成县,县治即设今黔城。此乃黔城为郡县之始也。后来镡成县更名为镡城县,县治仍设今黔城。之后,历二千二百余年,更名无数。南北朝时期,先后设县治於此,曰潕阳、曰潭阳、曰龙檦。入唐以后,去“檦”之“刂”,而易为“標”,即后来享誉中外之龙标也。中唐以后,又相继更名,曰沅州、曰巫州、曰叙州。五代以后,又将“叙”字增“氵”,而为“溆”,是为溆州也。宋熙宁时期,废溆州、龙标,改置黔江。后复更名富州新城。元丰三年,始置黔阳县城,沿袭至今。公元一九九七年,黔阳县与洪江市合并,废黔阳县,而设新的洪江市,市治仍设今黔城。 黔城景色优美,名胜颇多。清江、潕水、沅江,三水围城,看江花岸草,俨然无数先贤罗列其间。潕水流清、清江掀浪、沅江泛波,细数着历代风云人物。黔城四周,东有金鳌、西有金牛,持金斗,捕金鸡,时时流金溢彩。城中龙标山、城边龙阳洲、城北龙潭水、城南龙井泉,与对岸蟠龙山一起,处处飞龙舞凤。又北有烟溪、西有浙溪、南有柳溪、东有关溪,莫不风光秀丽:烟岚、渔船、柳树、古渡,描绘出桃源胜境。你若是有心,不妨辞高桥、过板桥、入桃源、赏兰花,见水源来处,矿泉沥沥。经株山、越东山、立长坡、望大田,思天窝起时,藤萝绵绵。跨小江、步莲塘、赞均田、游倒水,睹铁坑遍地,红花灿烂。数红星、历百丈、逾鱼塘、逛新店,有鸬鹚春浪,嵩云蔼蔼。蓦回首,如此江山,怎这般田地?

-- 发布时间:2007/7/19 19:58:38

--

提起芙蓉楼,大家都会记起有"诗家天子"、"七绝圣手"之称的唐代著名诗人王昌龄的送客诗《芙蓉楼送辛渐》,其中的"一片冰心在五壶"更成为千古佳句。王昌龄常在芙蓉楼宴宾吟诗,芙蓉楼也因王昌龄而名闻遐迩。

黔城芙蓉楼位于怀化黔城古镇舞水岸边,旧址已废,后经多次重修(或修茸),现整个园林占地9.1万多平方米,为省重点文物保护单位。芙蓉楼背廓临江,楼外江岸有钟岩,鼓岩,香炉岩等陪衬,岩石起梅花纹,俗称梅花石,奇异玲珑。芙蓉楼大门有泥塑"王少伯送客图",展现了王昌龄送辛渐时的情景,更令人惊奇的是,门楼向河岸边的倾斜度超过比萨斜塔。大门右侧就是芙蓉楼主楼,上有对联云"天地大离亭,千古浮生都是客;芙蓉空绝色,百年人事尽如花",让人感叹万分;园林内芙蓉池记载传着王昌龄与芙蓉仙子的传说,芙蓉池边半月亭内有熊希龄、王首道等名流的题词画作;玉壶亭内珍藏人称"三绝碑"的"玉壶碑";耸翠楼珍藏《二龙戏球》、《双狮争球》等雕刻珍品;耸翠楼侧后碑廊镶刊着米芾、王庭坚、颜真卿等书法名家写的碑文80余块,这些都是天下无双,价值连城的珍品;穿过碑廓侧门有一胜收。座雄伟的陈列厅,内有人称《芙蓉仙境》的"三绝树根雕"。芙蓉楼河岸风景秀丽,树木成荫,奇石繁多,每个岩石都有一个美丽的传说,让人回味悠长。江畔"送客亭"旁古木参天,野花夹径,有小道下舞水江边停船码头。对岸林柚飘香,风景秀丽,远处青山绿水,美不胜收。

-- 发布时间:2007/7/19 20:02:20

--

芙蓉楼

-- 发布时间:2007/7/19 20:03:06

--

听说现在那里在搞旅游,也不知道被折腾成什么样子了。。。。。。

-- 发布时间:2007/7/19 20:08:40

--

| 黔城古城文化 |

| 黔城古城文化 洪江市治所地黔城镇,自汉以来,各朝均在此设立县治,汉立镡城,唐天宝初更为黔江、龙标。宋熙宁七年复置黔江。宋元丰三年始置黔阳。自汉立城距今已有2000多年的历史。黔城古城文化大致包括古建筑文化、古书院文化、古遗址文化、古庙宇文化、古碑刻文化、古墓葬文化、古名人文化、民族文化等。 古建筑文化: 主要指至今保存下来的明清建筑群,包括"楚南上游第一胜迹"--芙蓉楼;明清古街--南正街;古龙标山钟楼--钟鼓楼;城西红砂石拱门--中正门;高桥古塔--赤宝塔等。这些古建筑群,历时数载,得以保存下来,或雄伟壮丽、气势不凡,或飞檐卷垛,朱栏白墙;或精致淡雅,清秀宜人,或雕梁画栋,古色古香,堪称中国湘西保存最完好、最完整的古建筑群之一。 古碑刻文化: 黔城古碑刻众多,历代遗留下来的古碑刻数以千计,惜废弃不少。今芙蓉楼内建有碑廊厅,刊有颜真卿、黄庭坚、米芾、岳飞、赵孟北页、陈梅仙等历代碑刻一百多块,具有较深厚的文化底蕴,蔚为壮观。 古庙宇文化: 黔城古庙宇众多,尤为明清为盛。清同治十三年(公元1874年)县治建有的著名庙宇有曾明寺、先龙坛、玉皇阁、城隍庙、东岳庙、将军庙、马王庙、龙王庙、文庙、山川坛等数十座,今尚存的有万寿宫、先龙坛、文庙等。 古名人文化: 唐天宝七年(公元748年)唐代大诗人王昌龄由江宁丞谪贬为龙标尉(今洪江市黔城镇),王昌龄在这里为七年"以政以宽"、"爱民如子",被龙标百姓称为"仙尉",至今,当地流传下来关于他的大量传说故事。同时,他在黔城留下一批珍贵的诗篇和诗论。芙蓉楼碑坊刻留有他当年的酬唱诗。后人为纪念他,建有芙蓉楼,芙蓉楼成为国内较完整的纪念王昌龄胜地。一代名宦高力士也流放巫州,州治即之黔城。 古墓葬文化: 黔城春秋战国古墓群、西汉古墓群分布在黔城镇玉皇阁村南头坡、牛头湾山坡、汽车站北面的丘陵地带,墓葬密集,封土堆无存。1983年、1988年、1991年、1998年、2000年先后在这些地方挖掘古墓400多座出土各类陶器及铜剑、侗矛、铜镜、铜铃、琉璃珠、滑石壁等数百件,陶器组合有罐、豆、鼎、敦、壶等1000多件,为研究春秋、战国时期和西汉时期沅水流域的渊源文化及五溪文化提供了十分珍贵的资料。 古书院文化: 宝山书院和龙标书院构成了书院文化的主流。旧县志载:北宋元丰三年(1709年)初建学官于县治。南宋淳熙(1770年)迁学宫于城东普明寺。宁宗嘉泰(1201年)又迁学宫于城西。南宋宝庆元年乙酉(1225年)县令饶敏学建宝山收字于赤宝山麓,后迁于城东,明成化县令陈钢复修。清康熙五年,县令张扶翼建于城北。四十九年庚寅(1613年)迁学宫于城西。乾隆十二年丁卯(1724年)范德灏建排楼额曰:"龙标书院"(今洪江市第三中学),四十九年建制一新,同治八年(1869年)复修。学院一时名流师生和韵成帙。宝山书院石碑一块现立在黔城小学内。龙标书院石碑一块原立在三中教师宿舍门口(已残缺)。 古遗址文化: 古镡城遗址所在地,即今黔城镇。汉高祖五年(前202年)设立镡成县。明朝以前为土城墙。明正统十四年(1449年)毁于苗。次年靖远伯王骥军重筑城墙270丈,高1丈7尺。成化八年(14终奖2年)遇大水,城东南倾塌。隆庆五年(1561年)颓于水,仅存西、北两偶,再复修。民国35年(1949年),遭土匪洗劫,城中受极大破坏,城址破败不堪。文化大革命前后,城墙及五门楼被毁,现仅存西城门洞及部分城垣。 民族文化: 在黔、湘边陲民族矛盾激化时,黔城是少数民族反压迫的首义地:唐建中二年(781),湖南观察使窦群建叙州城,逼使辰、叙苗、瑶族首领张伯靖聚众反抗;后梁开平三年(909),瑶族首领潘全盛据黔城反梁;后周显德元年(954),叙州瑶族首领彦通称王于溪峒间,也以黔城为据点。黔城是湘、黔边陲的军事:元至正六年(1346),靖州零溪吴天保率部队起义,明正统十四年(1449)贵州苗民起义,顺治五年(1646)"临济会"人陈友龙抗清,均先攻占黔城。咸丰十一年(1861),太平天国翼王石达开率师入川,在黔城击败清兵。同治二年(1863),翼王部李复猷回师,仍以黔城南上托口,取道会同返广西。黔城古称五溪蛮地,唐时,黔城为民族居住地,唐代大诗人王昌龄任龙标尉时,积极推行民族团结政策,他所作的《箜篌引》诗就表达了他的这一愿望。至今仍?quot;苗女听歌"、"苗女乞诗"之传说,王昌龄也为少数民族人民所敬仰。 |

-- 发布时间:2007/7/19 20:14:52

--

[转:黔城访古:沉睡湘西潕水边的小镇]

黔城位于湖南西部山区,距湘西交通枢纽怀化市只有48公里,是沅江和潕水的交汇地。

相比起在它北面150公里的凤凰县城来说,它只是个默默无闻的小镇。当凤凰因为沈从文的《边城》而声名鹊起、游人如织时,黔城却在王昌龄“一片冰心在玉壶”的千古吟诵中依然沉寂。

我们来到这里时,薄雾刚

有人指点我们从钟鼓楼前去看老街。钟鼓楼在洪江市政府建设委员会旁,这个建委会名称也许在外人看来有些奇怪。因为洪江市政府所在地即将从距此30公里的现洪江市搬迁来黔城,所以静静的小镇在不久后将会有不小的变化。钟鼓楼大门紧缩,围墙后可以看到斑驳的古楼,看来这里并没有作为风景点开放。

沿一段城墙废墟下几级台阶,便是小镇的街道。和所有普通的小镇一样,沿街摆落着各式摊档,从鸡蛋萝卜蘑菇爆米花到服装玩具铁锅,应有尽有。小贩们并不怎么搭理人,爱买不买由你,而摊档后的店面似乎也不在乎他们堆在门口抢了生意,女人们在聚精会神地织毛衣或三两个坐着靠着聊天。

街上没有出租车,只有那种当地人管叫“啪啪车”的三轮摩托在巷子里钻来拐去。

看着我们端着相机东张西望的样子,一个带着小孙女的老伯自告奋勇地给我们当向导。闲聊中,得知老伯叫张国雄,对书法和文史地理颇有研究。

不知不觉走到一条古巷中。两边多是木板房,颜色早已陈旧褪去,棕黑色的大门和倾斜的楼板在诉说着它们的历史。路面完全为石板铺成。踩着光滑的的大青石板,从老房子门口看着坐在院子里面抽烟的老太太,感觉好像来到上世纪初的年代。

这里就是南正街,小镇中保存最完好的老街。除此之外还有老爷巷等老街,皆为石板路木板楼。

两边的老房子称为“窨子”,从明代到民国时期的都有,其中有十几家被列为市级保护民宅。“窨子”通常为砖石基的两层木板楼,有的院墙里面还有不大的院子,院宅之间或以院墙相隔,或直接就房与房挨着。

几乎没有什么维修和新建,街坊们该怎么住着就怎么住着,厨房和厕所歪歪斜斜地靠在院墙边,地上堆着煤球。电线象破蜘蛛网一样在街巷和院子里牵扯着,这点还算提醒我们这里并不是解放前。三两家沿街的店铺卖布料或者卖杂货,但不卖纪念品和土特产。理发店不是美容美发中心,没有旋转的街灯,只有老式的理发转椅和秃顶的中年师傅。整条街道,只有我们几个闲逛的外地人。

不象凤凰古巷,不象屯溪老街,不象周庄水乡,不象丽江古镇。

因为——这里几乎不算旅游区。

于是除了向导张伯和他乖巧的小孙女外便没有人关注我们,倒是有几个街坊和张伯打招呼:“老张啊!又在当导游啊?”

老张便笑着说:“哪里呀,带孙女出来逛逛,正好给他们义务宣传一下我们黔城的风光。”

老张的确是义务的,不过他比专业导游还讲解的详细。这条街和街边的民宅被拍过好几部电影,导演们看中的就是这原汁原味。说着说着带我们走进一家民宅。宅子不大,主人也姓张,据介绍这房子原是他家祖传,解放后便属于人民政府了,直到八十年代才归还给他们。现在这是个小型的民宅博物馆。

屋里按旧时样式摆放着雕花桌椅,中间供奉着两尊菩萨,四周张挂着书画作品。张家夫妇热情地给我们端来茶水和泡姜,按他们的话说,我们是“贵客”。

后院原本是个两层的戏台,据说可以容纳十个人在上面唱戏,可惜后来给拆了,现在只有个大的谷碾子孤单单的立在下面。

侧屋里摆了不少书法作品,行笔流畅而字体遒劲。仔细一看,原来作者正是我们向导老张,不禁立刻对这位穿着有窟窿的背心的矮个老者敬佩起来。

出门的时候,张家夫妇送我们出门,欢迎我们再来,然后摸着门上木雕平平的脸部,叹口气说:“哎!可惜呀!这些都是文革时被挫掉的!”

我无言,因为在我脑海里永远挥不去十四年前第一次到龙门石窟时看到那成千上万大大小小的被劈去脸部手臂脚趾的石像的情景。

创造的是人,破坏的也是人,将来毁灭的,还是人。

小巷叉路口,有家小吃店。卤蛋和卤豆腐,拌好料的,都是五毛钱一个。冰凉的米豆腐,和热腾腾的磨芋豆腐,都是一块钱一碗。吃的时候,总会让人想起《芙蓉镇》中刘晓庆卖的米豆腐。五个人总共吃了七块钱,很爽。阿婆怕我们吃了太辣,还特意端来一杯杯凉茶。

街边的小餐馆生意不算很好,来吃的都是街坊邻居。只要街坊们常来,老板娘也挺满足的。素菜荤菜多是5块8块一碟,份量还特足;28元一只籽姜炒鸭,香喷喷的,吃得你满嘴流油。到了湘西这边,不吃炒鸭,会很后悔的。

出了城西门,来到河边。潕水正值涨水期,河面据说比平常宽了三分之一,水流较急,水面黄浊。而面对着潕水的一处古典园林建筑,便是芙蓉楼。

“寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。”唐代“七绝圣手”王昌龄就在此处留下《芙蓉楼送辛渐》。当初诗人被谪贬为龙标(今黔城)尉,写下了诸多脍炙人口的诗篇名句,如《龙标野宴》等:“沅溪夏晚足凉风,春酒相携就竹丛。莫道弦歌愁远谪,青山明月不曾空。”

诗人死后,在龙标的遗迹因年久失修,毁于兵火。从清乾隆至嘉庆、道光年间,历任知县修复芙蓉楼,以为纪念。

沿河边石板路步入芙蓉楼景区,水边怪石嶙峋,与院墙内规整的楼台相映成趣。

主楼为木质,重檐歇山顶结构,周围护以石栏。两边楹联赫然入眼:“楼上题诗,石壁尚留名士迹;江头送客,冰壶如见故人心。”楼内展示着一位民间艺术家的巨型根雕作品,雕工细致,人物、房屋、树木栩栩如生。这么大一个根雕不知耗去他多少心血,而据说他卖给这里只收了区区五元钱。

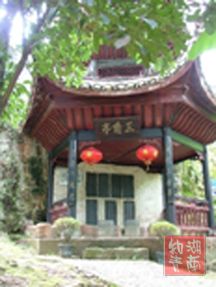

主楼后有芙蓉池、半月亭、耸翠楼、三角亭等,而玉壶亭掩映于梧桐绿荫下。道光年间一位状元在此篆刻的壶形锲石仍竖亭间。“一片冰心在玉壶”被巧妙地嵌合组成一个“壶”形字,构思精巧,令人钦服。

出了芙蓉楼,老张和他小孙女也要和我们道别了。真难得遇上这么个热心肠的义务“导游”,除了再三道谢我们也做不到更多。

对于黔城老街和芙蓉楼来说,我们的到来显然增添了不少喧闹。实际上,这一整天几乎只有我们几个游人。平时,据说除了附近来春游秋游的中小学生,也是鲜有游客造访。所以,黔城还能保持了它古老的风貌。

潕水日夜在芙蓉楼边流淌,街坊们不变的生活还在青石板上继续。

无人打搅的黔城小镇,便依然沉睡在山环水绕中。

-- 发布时间:2007/7/19 20:25:36

--

[转::黔城芙蓉楼游记]

芙蓉楼可在湖南地图上找到它,你找到怀化后,顺着向广西方向离怀化约50公里就在洪江附近发现它的名字。芙蓉楼位于黔城的县城的古城区内,在车站叫一部慢慢游(摩托三轮车)2~3元就到了。黔城古城是湖南的重点文物古迹,其古城年代、规模、建筑都比凤凰古城来得源远流长,但由于缺乏一条凤凰的弯弯曲曲沱江,也没有进行开发性保护,所以只能是一个适合怀古而不是放纵声色犬马的地方了。

与游伴打了一辆慢慢游,那司机左拐右转带我们到了一个小胡同口般的路尾说这就是了!有点警惕莫不是黑道打劫的地方吧?问但他的口音实在听不进几个字,只听到他说往前走就是,无奈只好交钱下车。

神经高度紧张往前走十几米证明我的担心是多余的,原来那小门口破破烂烂的就是著名的芙蓉楼了,买门票(10元)时还是忍不住问工作人员:芙蓉楼那著名的歌德式门楼呢?为什么那不是正门的?

工作人员的回答一样是听不懂,只含含糊糊听到是修路之类的意思。

从这残旧小门进去才知另有洞天与外面的破落有天渊之别,远看几棵古树高高树冠在白云间,近是翠绿的竹林沿着鹅卵石小路弯弯曲曲伸向看不尽的坡地,顺着碑林走廊慢慢欣赏前人的笔墨,想象古人清心寡欲的快乐生活。

穿过竹林迈上坡地平台,一座建筑物就静静地守着我们的来临,旁边有一米高许的千年古柏化石,因年代久远已变成青黑色而木纹清晰可见,旁边说明牌说游人抚摸后会长寿平安,虽明知只是心理安慰但却不能免俗,两人兴致勃勃左摸右看一时竟似孩童时嬉闹起来。

不远就是一个古祠式建筑,里面有百年古钟、古树根雕等等,妙的还有一个敲钟锤,两人又嬉闹扮起和尚来,一边狂敲一边大叫做日和尚敲日钟。

有时在夜深人静之时常发呆,想来工作、生活不可能完美无暇,有时可是人生得欢尽且欢。太多责任感又无能为力只徒添烦恼而已吧。

穿过不足百米种满桃花的小路,不觉就见了一堵厚厚的青砖墙挡在前面,奇怪芙蓉楼为何这么小的又不见那歌德式门楼的?充满疑虑徐徐往前,墙边种了不少岭南常见的芭蕉树,透过熟悉的芭蕉树不远怱见半月形的小门!山穷水复疑无路,柳暗花明又一村,两人不禁相对而笑了。

进了这岭南特色的小门不远就是一个小亭,亭是五角但却号“三角亭”,细细品味对联:“月浸一池花,风梳三径草。”思索良久仍不得要领,因为面前竟没半个水池啊?正思索间怱然一阵带有淡淡花香的夏风拂过,回眸四看,我们不禁相视而笑,原竟是站在三径中央而不知,这三角亭并非形三角而是意境三角。寻那一池水相伴前行来到弯弯的半月亭,竟发现一池荷花在夏风中轻轻地摇戈。

月浸一池花,想来古人在蒙蒙月色中,怀轻抱佳人坐享风花雪月之浪漫,竟比我们现在去卡拉OK干嚎美妙得多,想来不走不知历史的浪漫,不走不知这一池花竟如昔日主人之风情万种……。

半月亭对面就是芙蓉楼,二层的朱红楼阁四角飞檐如凤凰展翅。登高二楼只见一江绿水缓缓而行,江对岸环山中的万亩良田如绿色明珠般静静躺在大地母亲的怀里。

芙蓉楼的歌德式门楼在江边上,也是芙蓉楼的尽处了。我们步下台级回视它那灰青式的浮雕不觉也惊讶,门不大门楼也不大,正中是龙标胜迹四个大字,上面是一幅挺有诗意的山水渔翁浮雕,左右三层的浮雕各不相同,或是出自污泥而不染的荷花与两只仙鹤,或两只天鹅在天地间呢喃私语;特别是一幅如仙景的浮雕,似是出世高人向问路人指点迷津的意境。

身在此时此景,耳边只有树林中的风梳声、小鸟的欢声,身边只有游伴轻轻的依偎,人一时间竟心定气闲,天地间似是凝结的美丽如画、如诗,人,不觉也醉了……。

-- 发布时间:2007/7/19 20:29:38

--

:[转帖]古道西风的黔城热肠人]

黄昏时候,行走于黔城的古老街巷。背着NIKKO旅行包的身影在小城里格外醒目。一位老太太打量我许久,终于忍不住开口问我的来意。严肃地说:小伙子,天黑了,不要再东张西望,赶紧找投宿的地方。

我点了点头。走到街口左转,大步流星往前赶。周围仍然是残垣断壁的老房子。隐隐听到急切呼喊的声音:“小伙子,走错了!危——险!”回头,是她。老人在暮色苍茫的街口向我招手。我转身走回去。她关切地说:“你走错了,那边很危险。我带你找住宿的地方。”跟着她往右走过邮局,来到一所亮着灯的楼房前。“这家旅馆是我学生开的。”老人说着,进去打招呼。不料旅馆已经歇业了。“你从这里往前走,新街上到处都有住的地方。”和老人就此作别。古道西风的城,古道热肠的人。这就是黔城。

黔城的早上,云淡风轻,波平浪静。火车从赤峰塔下的山洞里钻出来,慢悠悠地驶过铁路桥。江水中有塔和桥的倒影。江堤上晨炼、垂钓的,三三两两,自得其乐。安静得不像一个县城。黔城自古便是军事重镇。汉高祖时设镡成县,晋为舞阳,梁为龙标,唐代并设巫州、沅州府治,宋代以后一直是黔阳县治。黔城即为“黔阳城”之简称。

唐天宝七年,“诗家天子”王昌龄被贬为龙标尉。他为政宽厚,又有诗名,美称“仙尉”。这一天在江边送朋友辛渐。江水滔滔北去,临别只能以诗句相赠:寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶!辛渐此去繁华的大唐东都洛阳,王昌龄可也曾思念故乡长安?蛮荒之地的湘西,难道就是自己的终老之地吗?

一首《芙蓉楼送辛渐》,让这所晚至清乾隆年间建造的古典园林楼因诗传,被誉为“楚南上游第一胜迹”。石砌门楼为福建风格,上书“龙标胜迹”。里面的亭台楼阁,诗词碑刻,俨然成为湘西的文化重镇。

明清之际,黔城成了南方丝路上的商贸名城。临河一带,到处是各地商人的会馆。宝庆馆似乎被拆除了前面一截。门坊上的浮雕已被铲去,但是印痕还在,是两个相向鞠躬的人形。门前的台阶青草丛生,看来很久没有人来过。从旁边小巷进去,里面开了一家藕煤作坊。戏台前停着一辆运煤的手扶拖拉机。几上汉子忙碌得热火朝天。

万寿宫紧锁的大门上方缀着一颗红五星。一块市重点文物保护单位的铭牌,说明这所上千平方米的殿式建筑“建于清代中期,门坊高八米,宽二十五米。大门两侧嵌青石板、浮雕,半立体人物泥塑,殿内有戏台,顶棚呈斗拱状,藻井做工极精美,两侧看楼完整。”看得出那时江西商人是这里最大的商帮。会馆两侧附属的居民家,主人正在用早餐。屋子里堆满了废旧钢材、电机之类,大约是做废品生意的。一条狼狗朝我狂吠,险些要把链子挣脱。在主人的喝斥下才安静下来。

与万寿宫相比,龙王庙似乎有些寒酸,风火墙只剩下半截。大门正当潕水汇入沅江处。潕水是一条平静的支流,却容易涨洪水。年年烧香拜龙王,河街边的会馆还是常遭水淹。近年新建防洪堤,才彻底根治了水患。

古老的黔城,两千多年来兵燹、水灾、火患无数。隐藏在民居背后的颓败城垣,路口一个个小小的土地祠,留下漫长的时光痕迹。明成化八年,将土城拓宽,周长五华里,通砌红砂石。民国二十六年,复修西门城楼为双重檐歇山顶。蒋介石命名为“中正门”。

门洞里有人支了小摊卖酸菜和凉拌米豆腐。卖野刺莓的阿婆耐心地用梧桐叶盛好,搁在竹篓里,五毛钱可以买到一小盏鲜艳而甜美的野刺莓。

“你是来旅游的吧?去不去看张家老屋?”这是一个大眼睛、麻花辫的小姑娘。“是我爷爷开的,要收门票的。”她的笑容如此天真。这城里电线穿空而过,随处晾晒衣裳。要想拍一张干净纯粹的照片很不容易。我当然乐意去参观她家的房子。

张家老屋整洁,幽静。陶制铜钱铺地,福禄寿玉匾当庭。老先生给我倒来一杯凉茶。那只茶缸上的图案亦有深厚的寓意。张家祖籍江西。在黔城经营茶叶、药材生意已有九代。父辈通医道,常为街坊送医送药。湘西本地少数民族没有经商的习惯。古城里生活怯意安闲,人们都不愿出去。现在把房子拾掇了收门票,有些邻居不以为然,觉得外人参观多有不便。张老先生自有他的见解:这城里那么多窨子屋,都败得差不多了。政府哪里有钱来维修?有人来看才有价值嘛!

南正街上的行人,都是这座老城里住惯了的居民。他们指着斜对面一小块空地:这地方是原来的衙门。原址上建了学校,县衙已不复存在。文庙更是只剩下一个金水池,一座金水桥。两侧外墙基“文武官员到此下马”的石刻威仪犹存。倒是墙上毛泽东时代的标语还很清晰。黔城的丁字形街道上,到处是高高的石砌宅门,精美的祠堂雕塑。老宅抵不住墙倾门衰的怅惘。好在窨子屋的独特结构,即使失火也不致殃及四邻。无力重建,就在邻街的孤墙两边搭上脚手架临时加固。

我这才知道头一天傍晚误入的地方,正是几年前毁于大火的危泽浦宅。那空院子杂草疯长,或许有毒蛇出没?或许危墙可能随时倒下来?抑或有专拣外乡人下手的盗贼?

铁路公路在城外,老城里终日清静。商人已去,游客未来。小城难免萧疏寂寥。

偶然为“浴兰小室”的对联所吸引。推门进去,满院子的兰花。堂屋四壁糊了宣纸,挂的字画墨香沁脾。落款是“古龙标,杨周怀”,一笔潇洒的行书。杨老师清瘦矍铄,有名士风度。三十年代,他父亲在沈阳,从溥杰手中购得《万里江山图》,回到黔城隐居。杨老师六十年代初毕业于湖南大学中文系,恢复高考时曾当过全省语文阅卷组长。现退休在家,以教授书法颐养天年,又于兰花情有独钟。他指着一盆叶片肥厚的名贵品种叹道:那年到省城展览,弄伤了。见我对书法感兴趣,他从案上选了两幅,盖好章给我。其中一张就是王昌龄的那首千古绝唱。写在毛边纸上,用的是普通印油,字却是好字,清秀挺拔。

杨老师正要带了学生去东门。我便跟他一道出去。原先这里有座大庙,后来遭了火灾,只剩下鼓楼。杨老师的书法贴满整面墙壁,为古城增添了一道文化风景。几个学生爬上楼梯,用水濡湿墙面。撕下旧作,再贴上新的。那么好的字撕下来,行人都觉得可惜。杨老师却心甘情愿。不过他对当地旅游部门颇有微词。他指着墙上一幅地图:你看这上面做秤的,卖盐的都标上了,我的浴兰小室却没有。

黔城首先是一座军事的城,是一座文化的城,然后才是一座商人的城。难怪杨老师告老还乡,依然保留着知识分子的清高。拱手告别手握诗卷的王昌龄像。为我送别的,居然还是他的那首诗。

-- 发布时间:2007/7/19 23:42:57

--

咯是上次回得《第一次回会同》后面滴,再贴一哈。看来黔城滴变化还是不小滴。。。。。。

黔城是个美丽的小镇,依山傍水,恰好坐落在两水交汇处,离我当年挖煤滴小煤窑大约有二十里。

高高滴河岸上是古老滴城门,镇子里是麻石小街,飞檐画壁。

一处河岸上,长着几棵高大的古柏,下面是一座破败滴楼阁,叫“芙蓉楼”,相传唐代大诗人王昌龄就是在这里做了那首脍炙人口滴七言绝句《芙蓉楼送辛渐》:

寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤

洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶

芙蓉楼下,排着一排碑石,刻的据说是襄阳米芾手书的诸葛亮的前、后出师表,我还花了半天时间拓了一份,可惜搞涩哒。

从黔城坐船顺水过芦子险滩下洪江,只需个把小时。而从洪江逆水到黔城,则需五、六个小时,过芦子滩时还要背纤。有次我从洪江到黔城,过芦子滩时船的推进器被打掉了,一船人都是从岸上步行过的芦子滩。。。。。。

对黔城印象最深滴还不是风景,是有一次从洪江经黔城回芷江我插队滴那个公社,因为证明过期,大半夜滴被警察叔叔送了出来,只好在渡船上睡了一晚。。。。。。

-- 发布时间:2007/7/19 23:50:49

--

对黔城印象最深滴还不是风景,是有一次从洪江经黔城回芷江我插队滴那个公社,因为证明过期,大半夜滴被警察叔叔送了出来,只好在渡船上睡了一晚。。。。。。