- 动网先锋论坛 (http://2007.hnzqw.com/index.asp)

-- 安乡知青 (http://2007.hnzqw.com/list.asp?boardid=56)

---- [转帖]靖知网;雨声动听兄漫谈“知青” (http://2007.hnzqw.com/dispbbs.asp?boardid=56&id=30834)

-- 发布时间:2007/6/21 21:42:11

-- [转帖]靖知网;雨声动听兄漫谈“知青”

漫谈“知青”

知青,顾名思义,知识青年是也。但知青这个词成为一个专用名词,却是二十世纪六十年代以后的事,这之前,上下几千年,纵横几万里,恐怕从没出现过知青这个名词。究其原因,可能是知识青年所指的对象太泛,凡有知识的青年都可认为是知识青年,这在历朝历代可就太多了,数不胜数,太宽泛了的概念,就不成其为概念了,所以知青这个词在过来的典籍中是不可能有它的身影的。

但为什么到了上世纪六十年代出现了这么个名词,面且还实实在在有了这样一个社会阶层呢?这就不得不观照当时的历史。

文革以前,从六四年起,知青就出现在了人们的视野里,尽管不很普遍。那时社会上就有组织地网罗未曾考上大中学校的学生和一部份辍学在家的青年下到农村去,因那时要当工人或从事其它职业也不是难事,所以要这部份人下乡也并不容易,几经动员下去了一些人,湖南江永就是当时比较集中下过知青的地方。

六五年,知青下放达到一个小高潮,在社会上造成了一定的影响。这批下乡上山的知青有一个共同的特点。那就是他们的家庭出身不是“红五类”(即工、农、革干等),而是多多少少有点历史问题的(即出身不好)。当时学校贯彻阶级路线,有意识地让这些内定的学生考不进高一级学校,至于手段,五花八门,这要到以后国家档案解密才能得知详情。总之,这部份学生如了某些人的愿,他们真的中考、高考落榜,并且其中大部份被动员下乡上山,变成了本文所说的知青。以某些人的本意,这批人下放到农村后,是要在那里结婚生子,终老山乡的。把这批人打入“另册”,以保证革命事业的接班人根正苗红,红色江山永不变色,是当时极左路线在培养接班人上的具体体现。如果不是文革骤然来临,相信当政者会将这个政策一直执行下去,直到天下太平,尽管这种做法在政治上是如此幼稚。

文革后期,知青这个群体被无限放大了,它变成了所有“老三届”学生的代名词。几千万学生青年统统变成了知青,都被赶到农村修地球,但名义上却是:接受贫下中农的再教育。接受教育总有个目的吧,接受再教育总要有个时限吧,但那时谁都不知道,接受再教育的本人更是如堕五里雾中。好在中国农村像大地母亲接受自己的儿女一样,毫无怨言地接纳了在文革中饱受创伤的青年学子。至于接受再教育后如何使用他们,他们的前途在哪里,至少知青本人当时毫不知情。他们从红卫兵变成知青的过程,实质上不过是从斗士变成牺牲品的过程。

知青,美其名曰:“知识青年”,但他们何曾有过系统成熟的学识,绝大部份知青都只具有初、高中文化,而且文革期间毕业的知青,在文革初期荒废了两年学业,后又在复课闹革命中学工学农耽误了一年,怀揣着名不副实的毕业证书,成为了与农民并无二致的“知识青年”。

前一拨下放的知青类似于流放,后一批其实质就是屯垦。什么知识青年接受再教育大有作为等等,不过是一种障眼法而已。二十世纪中期政治名词的花样翻新,看得人都麻木,身为知青的人们那里知道其中的奥秘呢?

以上说的是知青的来历和身份,知青群体可以说是中国的特产,更是一种前无古人,后无来者的独特社会现象。

从字面上来看,知识青年并无任何贬义,但身为知青的当事人,特别是老一代知青,谁都明白知青是怎么回事,当知青并不是自己的光荣选择,而是现实环境下一种无奈的出路。知青的经历无论是对家庭还是本人,都是一段难以忘怀的苦难和人生失意的印记。对国家则更是付出了知识断层和进一步拉大了与发达国家差距的代价。一个错误的政策导致了一代人的磋砣和整个社会的停滞,最后是如邓公所言的“三个不满意”。

是无数知青首先感受到这个政策带给青年一代的伤害,他们奋起抗争,也用各种方式向中央反映知青的诉求。最后,感谢党中央,感谢英明的国家领导人,在知青政策已无出路的情况下,果断地中止了上山下乡运动。使还在农村、边疆的几百万知青走上了新的人生道路,有了自己选择职业的权利。知青这个名词终于变成了一个过去时。

我想,要不是文革,要不是有后来的大批知青下乡上山从而导致知青问题的全民化,引起社会如此反响的话,那老一辈知青的命运会是一个什么样的结局真不堪回想,从这个意义上来说,是文革最后使知青的命运发生了后来的逆转。对此,我不知道应该是喜还是悲。

现在,知青时代已经过去,当年的知青大多都已垂垂老矣,但当知青时的回忆却绵绵不绝,是什么使得他们在这个问题上纠缠不止,欲说还休呢?

因为知青这个印符刻在他们身上的烙印太深刻了。学业中断,少小离家;身处异乡,艰难困苦;前途无望,理想破灭。没有什么打击比不能左右自己的自由来得更沉重、更伤心。

因为作为知青,那些年带给他们的除了农民给予的关怀,更多的是歧视,压制和无尽的劳作。青年人应有的欢乐、愉快、幸福、自由离知青是太远太远了。

有哲人说过“苦难是人生的财富”。我不认为他说错了,但至少不全面。苦难固然是某些人的财富,但苦难何尝又不是一部份人的渊薮呢?苦难是谁都不甘愿去承受的,人所受的苦难都是在无奈中被动去承受的。

儿时的志愿,谁不是说要去当什么科学家啦,教育家啦,飞行员啦,有谁愿意当苦难的承受者呢?青年人的追求不也是幸福、安宁、和睦和富有,又有谁向往苦难和贫贱呢?尽管耶稣说过人生来就是受苦受难的。好像世人也没谁把它当真过。

苦难只有在苦难过去之后,并且此人已尝到了成功的喜悦,他才会对自己曾经遭受的苦难发出“苦难是人生的财富”这样的感叹。在苦难中失败,在苦难中沉沦,在苦难中逝去的人又何其多也。苦难对于他们,是不堪回首的记忆,是挥之不去的梦恹。

知青的苦难,说到底,也并算不得是真正的苦难,相比那些在法西斯集中营遭受人身灭绝的犹太人,相比那些在日寇铁蹄下忍辱偷生的亡国奴,相比那些在中美合作所里受尽凌辱的革命者,甚至相比那些近日被媒体炒得沸沸扬扬的山西洪洞的悲惨窑工,知青的遭遇怎么都不能算是最下的,甚至苦难都算不上,顶多只能算作是一种磨难罢了。

但知青的磨难,毕竟也是一种漠视人性,违反历史,本不应该发生的,根本产生不了人生财富的浪费青春之举。如果没有这无场史无前例的磨难,这些青年该迸发出多少有益于人类和社会发展的火花,为推动我国的现代化进程添薪加火啊。

知青时代是结束了,但产生知青的历史根源,并没有遭到彻底的清算,当这一代知青作古之后,谁还会记得知青这个群体,谁还会为不再产生新的知青而防微杜渐呢,我们不得而知。

值得欣慰的是知青回城之后,有许多还在回城之前就没有放弃追求,没有自暴自弃,而是孜孜不倦地在学习,勤勤恳恳地在各个岗位上做到最好。但毕竟他们中断了学业,没有系统的科班学历,所以科学界绝少知青的身影;他们没有背景,没有显赫的出身,所以知青很难跻身官场;他们没有从小受过专业训练,所以体育、文艺界的知青更是凤毛麟角。知青回城后已不再年轻,而一代代新锐青年更是将知青这一代远远地抛到了后边。

但知青并不是没有他们的优势,知青不怕吃苦,什么工作都能拿得起放得下;知青乐观向上,既使下岗,也还在自食其力,为国分忧;知青曾经在社会最底层,所以对胡作非为,残害百姓的人最痛恨;知青曾目睹农村和农民的贫瘠,所以对党的富民政策最拥护;知青深知知识的重要,所以在教育方面,桃李芬芳,人材济济;知青受到过严酷环境的磨练,所以在为人方面不占不贪,反而急公好义,团结协作,老而不堕青云之志,所以不少知青至今活跃在各自的领域,成绩蜚然,声誉卓著,成为知青的骄傲,也为知青增添了一份光荣。

知青,这个令多少人魂牵梦萦的名字,令多少人爱它恨它的名字,今后会不会像知青人身的离去一样淡出人们的视野,永远不再回到人间了呢?答案应该是肯定的。

但愿它的消失成为一种历史的必然。

-- 发布时间:2007/6/21 21:45:52

--

现在,知青时代已经过去,当年的知青大多都已垂垂老矣,但当知青时的回忆却绵绵不绝,是什么使得他们在这个问题上纠缠不止,欲说还休呢?

因为知青这个印符刻在他们身上的烙印太深刻了。学业中断,少小离家;身处异乡,艰难困苦;前途无望,理想破灭。没有什么打击比不能左右自己的自由来得更沉重、更伤心。

因为作为知青,那些年带给他们的除了农民给予的关怀,更多的是歧视,压制和无尽的劳作。青年人应有的欢乐、愉快、幸福、自由离知青是太远太远了。

有哲人说过“苦难是人生的财富”。我不认为他说错了,但至少不全面。苦难固然是某些人的财富,但苦难何尝又不是一部份人的渊薮呢?苦难是谁都不甘愿去承受的,人所受的苦难都是在无奈中被动去承受的。

雨声动听兄的漫谈“知青”,尽管是在唯夫其为的呐喊。但字字句句掷地有声,剥开自已早已抚平的伤痕,让历史真实反映出来,警世后人,我等义不容辞!

-- 发布时间:2007/6/21 21:51:50

--

“知青”一词由来已久,且在不同历史时期有不同的解读。据资料查证以及我自己的理解,“知青”一词既有广义上的,又有狭义上的 所指。

一、广义知青

由《现代汉语词典》查得,知青是“知识青年”的缩写,而“知识青年”是指受过学校教育,有一定文化知识的青年。在中国近代史中,五四运动前后就已经出现“左翼知识青年”的说法。一九二四年国共合作,大批未毕业的中,大学生离开学校投奔革命,被称为“有知识又没有知识”的知识青年(国民党内知识青年组织保留至今)。一九三九年毛泽东在《青年运动的方向》一文中多次提到“知识青年和学生青年”,很明显是指“受过教育但已经离校的青年”和当时的“在校学生”。但到底何为有知识?不同时期又有不同的解读。在中国大陆五十年代,受过小学教育的人就被毛泽东称为 “知识分子”,而到了六十年代随着教育普及程度的提高,完成中等教育的青年人才被称为“知识青年”,以有别于受过高等教育的“知识分子”。

由以上分析可见,广义知青是对所有受过中等或中等以上教育,离校后一段时间尚未被新环境完全同化的青年的统称。当他们的行为和心理模式逐渐融合到社会和工作环境中时,就变成那环境的一分子,有了其特定社会存在的称谓,不再是知青。就其生理和心理特征而言,知青是不分国家种族,没有时代界限的,其共同特征是:

1)由于是年轻人,所以朝气蓬勃,思想单纯,富于幻想,易于接受新事物。求知欲强但识别能力低,看待事物易犯主观片面,处理问题容易简单冲动。

2)有一定知识,因此对社会变革比较敏感,喜欢质疑和争论,富有理想和献身精神,开始思考 “人生目的”、 “人生意义”等类问题。然而他们往往又是急躁的理想主义者,人生观、道德观的不定型使他们中的有些人可能会“为达目的不择手段”。由于自我实现的过程本身就是一个充满矛盾的过程,所以经常会有苦恼、迷茫、沮丧与不安伴随着他们。

在社会秩序稳定和教育环境良好的社会,知青是社会上最具创造性开拓性的一群,世界上很多伟大的科技发明和艺术创作,以及社会改革的积极参与者,就始自这个年龄层。 然而在动荡专制的社会,知青往往被当权者灌输、利用为暴政或“革命”的工具。希特勒的青年团是最坏的例子,文革初期红卫兵“破四旧”抄家打死人也具有相似特征。

-- 发布时间:2007/6/22 8:17:39

--

现在除了知青外,还有另一词"插友".

-- 发布时间:2007/6/22 19:38:15

-- 回复

什么是知青 (二)

欢迎参加讨论

二、狭义知青

随着社会环境的变更,便产生具不同社会特征的知青群体。就新中国成立以后知青的总体情况来看,可以由以下几个方面将其粗略归类。

1.以年代划分

1)自一九五五年报载河南省郏县大李庄乡的一批中学毕业生回乡参加农业合作化运动,到一九六零年,知识青年下乡处于试验阶段,规模很小。那时候的知青 基本是指原为农村户口毕业后又回到农村,本文称之为“早期知青”。

2)一九六四年国务院发布了《关于动员和组织城市知识青年参加农村社会主义建设的决定(草案)》以后。中央成立了“知识青年下乡指导小组”和安置办,各地区也成立了安置知青下乡的专门办事机构。在此之前,已经有六一,六三年两届人数比较集中的毕业生奔赴农场农村,连同后来的六五届下乡知青,被称之为“前老三届”上山下乡知青。

3)“老三届”(66-68),“新五届”(69-73),以及“后五届”(74-78)知青。

2.以户口所在地划分

以学生上学期间,其家庭户口在城镇还是农村(大致以是否“吃商品粮”来区别)来分的“城镇知青”和“农村知青”。

3.以就业划分

由离校后学生户口去向来分的“下乡知青”(包括去山区农村,以挣工分为生), “上山知青”(远离城市的三线建设,矿山等)“支边知青”(户口落到边疆城镇),“兵团战士”(户口在兵团,吃供应粮或领薪水),“留城知青”(户口仍留在原来城镇,在家养病,从事个体或集体服务性工作,或者进入工厂)和当了兵的知青等等。

从“学生青年”转变成“知识青年”,踏入社会初期的谋生手段对人的一生有相当大的影响。因离校后去向不同而冠以不同名称的知青群体,这里称为狭义知青。其实,即使再细划分,也很难反映所有知青的具体情况。限于篇幅,这里仅对与本文相关的概念加以说明。

三、官方说法

既然中国的“知青”一词多出自官方消息,那就看看历史上官方是怎么说的。

一九六六年十二月,《人民日报》发表了题为《同工农结合是知识青年的历史道路》的社论,次年又发表了《知识青年必须同工农相结合》的社论。到了 一九六八年七月,《人民日报》发表《坚持知识青年上山下乡的正确方向》的社论。一九六八年十二月二十二日毛泽东发出最高指示:“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,。。。各地农村的同志应当欢迎他们去”。《人民日报》刊登了《我们也有一双手,不在城里吃闲饭》的文章,报道甘肃省会宁县部分城镇居民到农村安家落户的消息,希望广大知识青年和脱离劳动没有工作的城镇居民到农村生产第一线去。

由以上可见:

1)知识青年作为句子结构中的主词,并不依是否“同工农相接合”或“上山下乡”与否而先然存在。

2)上山下乡的年轻人中有一部分是城镇中的无业游民,所以“上山下乡”并不等于知青。

诚然,由于“知青”这个词家喻户晓是从六八年大规模的“上山下乡”运动开始,在很多场合人们已经习惯把“知青”和“上山下乡”等同使用,虽在情理之中,但如绝对化引深,以一代全,是既不科学也不符合实际情况的。

就南加知青协会而言,根据成立组织的初衷和协会章程,“知青”是指所有的,其人生道路受到当时(文革前后共二十年)中国政治经济状况的重大影响的,“前老三届”,“老三届”(66-68),“新五届”(69-73),以及“后五届”(74-78) 中学生。

总而言之,“上山下乡”在政治上是极幼稚的。悲惨的!尤其是搞“阶级路线”,“成份论”,“血统论”给国家和人民带来的损失是更加惨重的,然而它将永远成为历史。

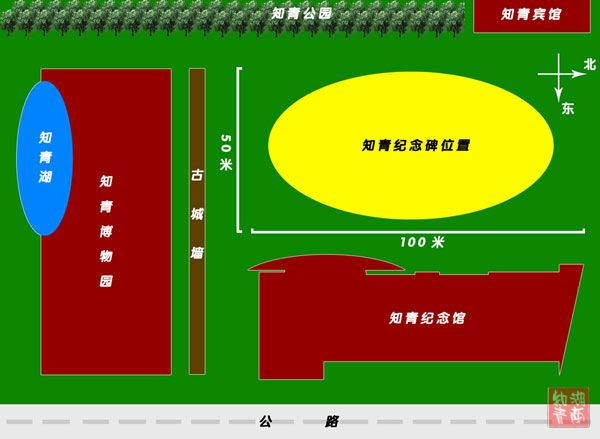

为了这些历史,各地知青都在抗争,不断地出书、文集、图志、电视剧、建知青碑、亭、公园、广场、目前规模最大的是黑龙江省,下放在那里的知青征得当地政府支持,双方出资建一个知青博物馆、一个知青纪念馆、知青纪念碑(碑身面积不小于2600平方米),总占地面积5000平方米。预计今年8月竣工。我真为他们这种弘扬知青精神的做法叫好!

我们安乡知青四十周年返乡纪念活动还要靠大家支持,应该搞得象个样子吧!

这是黑龙江知青纪念馆。博物馆、纪念碑平面图

-- 发布时间:2007/6/27 18:23:20

--

“精英”政治,只要精英们的“免疫力”还在,经济建设上得去人民就会有好日子过。

“精英”政治,只要精英们的“免疫力”还在,经济建设上得去人民就会有好日子过。否则难免再次上山下乡。