- 动网先锋论坛 (http://2007.hnzqw.com/index.asp)

-- 靖县知青 (http://2007.hnzqw.com/list.asp?boardid=53)

---- [贴图] 重返雅礼母校 (http://2007.hnzqw.com/dispbbs.asp?boardid=53&id=42680)

-- 发布时间:2007/10/10 7:28:45

-- [贴图] 重返雅礼母校

日子过得真快,一年前与牛筋、龙励志大哥还有许多靖县知青校友重逢的场景还历历在目,雅礼中学百周年庆典又过去一年了。昨天,为了给母校赠送《靖县知青文集》之事,与燕归来一起回了雅礼一趟。正是秋高气爽、艳阳高照,学生们正在上课,校园里静悄悄,正好照相。照了一些照片发上来,与朋友们分享。

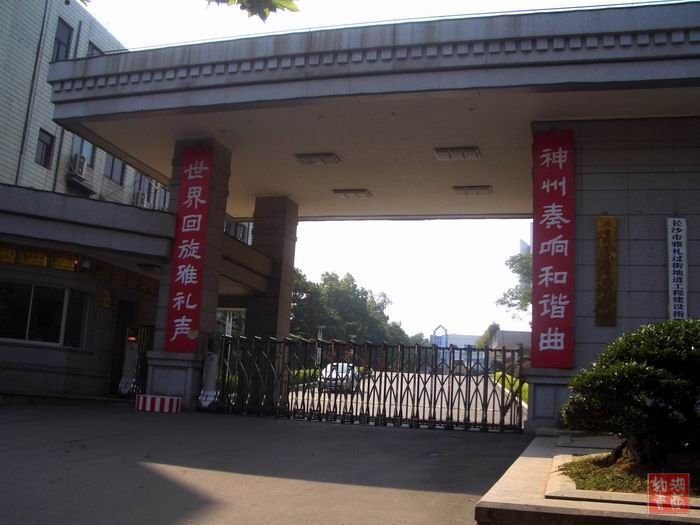

到得校门前,保安小伙子盘问了老半天才放我们进门,也难怪,正是上课时间,不要打扰了校园的宁静。于是想起了一首宋诗:“应怜屐齿映苍苔,十扣柴扉九不开,满园春色关不住,一枝红杏出墙来”,不过,“柴扉”要改成不锈钢拉闸门、木屐要换成皮鞋了。后两句也可以改成“满园秋色如人愿,一副对联迎客来”了。

又想起了贺知章的名句:“少小离家老大还,乡音无改鬓毛衰,儿童相见不相识,笑问客从何处来”。

进门这里记得原来两边都是菜土,现在都修整得非常整齐气派了。对面原来是糖果饼干厂,上课时常常飘来阵阵香气,让饥肠辘辘的我们羡慕死了那些工人,那咽下去的口水集中起来的话应该可以灌满一个侯家塘了。

-- 发布时间:2007/10/10 7:30:13

--

进校门的右边原来是木结构的风雨操场,现在已改建成了体育馆,旁边的室外小操场变成了游泳池。

足球场仍是那样宽阔,只是炉渣地改成了塑料跑道。球场周围的土坡变成了水泥看台,当年栽下的小树已经成荫。昏花的老眼里,绿草坪上仿佛闪现出我们当年顽皮的身影。

教学主楼加了一层,钟楼也改成了“天文台”。看着主楼我就想起了《靖县知青文集》登载的第一张照片,42年前的“下乡上山”送行就是以这里为背景的,门厅上还并排高挂着毛主席和刘主席的巨幅画像。还记得“文化大革命”中,南下干部、副校长郭觉被批斗,打成“混进革命队伍的阶级异己份子”,最后就是快步跑上钟楼,从这里跳下来自杀身亡的。往事不堪回首,“萧瑟秋风今又是,换了人间”。

昔日我们居住的男生宿舍已不见踪影,取而代之的是高水准的篮球场。

-- 发布时间:2007/10/10 7:31:48

--

原来的校医务室现在建了科技馆,再往前一点,记得以前是单身教师集体宿舍,现在也都成了高层建筑。

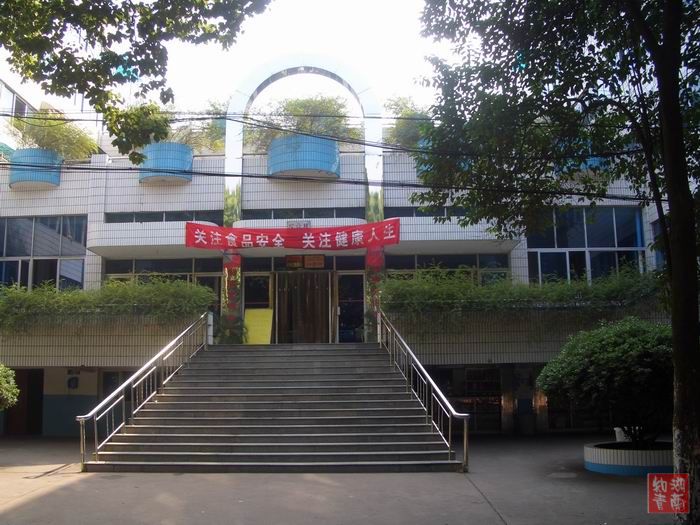

燕归来最记得的当数食堂了,不是因为每餐那一搪瓷把缸子吃不饱的饭,而是因为当年我们这两个被“免职”的班干部被授予“安慰”职衔:守食堂门。于是每天中午,同学们在旁边的篮球场整队入场,我们就像哼哈二将在初中部食堂门口维持秩序,偶然对望一眼,总有些“做贼心虚”的感觉。哈哈,现在回想起来,那感觉真好。虽然食堂已经变了样,但旧地重游,那感觉依稀还在。

当年的音乐教室现在改建成了校史馆,百年校庆时进去参观过一次,有“百年沧桑”的感觉。

绕过教学主楼,原来上坡应该是教研楼,后来失火烧毁重建,从石阶上去,看见长青藤缠绕攀爬的墙壁。

-- 发布时间:2007/10/10 7:33:42

--

这里是校图书馆了,与当年简陋的校图书室比,真是今非昔比,不可同日而语了,但我还是记得那时候书给我带来的快乐。我们的《靖县知青文集》今后应该会摆放在这里,让小校友们当历史来读了。

特意绕到图书馆的后面去爬了一下围墙,记得以前是政干校的奶牛场,爬在墙头上看外面的世界,经常可以看见花花白白的奶牛在草地上优哉优哉。现在是国防科大分校的生活区,其实为我们印《文集》的印刷厂离此不远,只是他们想不到印刷的内容与身边这座学校有关,记载了那许多当年学子的悲欢。

在校园的一角,建了百年前建校时老校门的纪念坊,有对几位外教创始人的介绍图文,自成校园一景。

-- 发布时间:2007/10/10 7:35:26

--

教师生活区里的老房子,前几天在念想的帖子里看到过,这恐怕是唯一保留下来的古迹了。

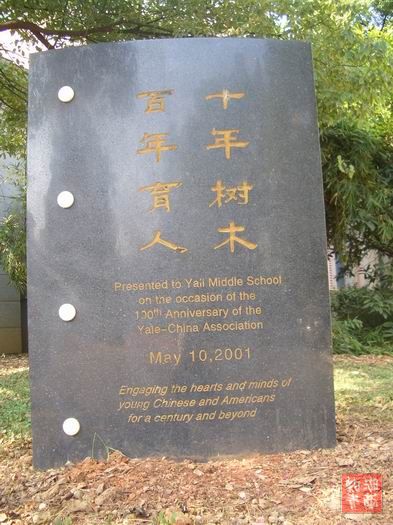

“十年树木,百年树人。今天正好是10月10日,从辛亥革命推翻清朝结束封建统治已经96年了,雅礼建校则已有101年。

如今树已成荫,郁郁葱葱,而我们这一代学子却生不逢时,匆匆一生如草木一春,未成栋梁,已到晚秋。看到今天的新苗茁壮成长,不禁悲喜交集。

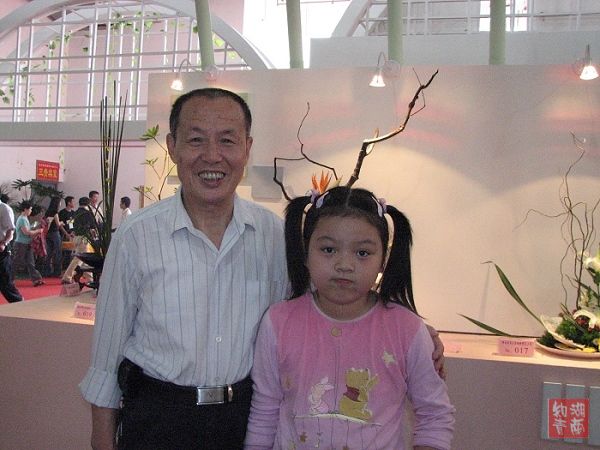

把《文集》送到校友会,受到热情接待。校友会会长(原体育老师)马泽京(中)及两位工作人员(也是我们的学长)毛老师和张老师与我们合影留念,感谢老校友对母校的关心,欢迎校友常回家看看。

是啊,淡去历史的恩怨,母校,毕竟是给了我们最初的、系统的基础教育的地方,是我们走入人生的起点,勾起我们许多半是苦涩半是甜蜜的遥远记忆。

-- 发布时间:2007/10/10 8:50:59

--

母校也是不能忘记的地方,回长多次到一中浏览校园。

-- 发布时间:2007/10/10 11:02:54

-- 回复贴子

从学校毕业后,至今未回过母校。看了犟牛的照片及解说,如临其境,母校的变化真大。

道一声辛苦了!

再道一声谢谢 !

-- 发布时间:2007/10/10 16:49:25

--

感谢犟牛兄给我看到了这些照片.谈一点感受如下:

1.我从65年9月到69年1月,在这个校园里生活.整个文革期间都是在这里度过的.郭校长去世的当天我就在现场,那悲惨的场面历历在目.

2.65年欢送知青下乡大会我参加了,记忆中校园飘着槐花香,大哥哥,大姐姐们胸戴大红花,风风光光的下乡去了.当时我根本不会想到会和我有什么关系.69年我们也步其后尘,从学校出发下乡.没有大红花,没有锣鼓声,汽车从教学楼一直排到校门口.路两边送子下乡的家长哭成一片.我们故做满不在呼的样子,唱着"当那战斗的号角发出警报.......我们告别了亲爱的妈妈....."离开了学校,一去不返.从此再也没有回去过.

3.一进校门路两边的行道树是湖南特有的樟树,当年树梢里还藏不住人,如今已是郁郁葱葱,我们能不老吗?

4.搪瓷把缸子我太熟悉了.我是寄宿生,一天就盼着这份饭.每周五中午食堂打牙祭,往往是酸菜炒肉.我是生活委员,可以先进食堂分菜.这个臭美啊!!菜不够吃,小卖部可以买猫鱼,二分钱一片.当时猫鱼就是我们的一般等价物.下棋,踢球输了,输几片猫鱼?借书给我看,一天一片猫鱼....

5.图书馆是我的圣地.文革期间,我们的组织最先占领了校图书馆.有人建议把这些资封修统统烧掉.我们没同意,说要清理清理.谁知道这一清理就是几天几夜.除了吃饭,都是在图书馆度过的.我早期藏书中的精品大多来源与此(不好意思).下乡多年后还有人专门从寨牙来找我借<战争与和平>.(竖排繁体版)

6.科研楼后面的围墙外是政干校的游泳池,我们这些男生常常翻墙去游泳.后来当兵的把水放干了.

7.足球场当然是我们的最爱了.五中的男生就没有不爱足球的.每一寸场地上都留下了我的足迹.

有机会一定要回母校去看看.再次谢谢犟牛兄了

-- 发布时间:2007/10/10 19:24:19

--

写的真好,飞飞很感动!图片+文字,似乎又回到了那个时代。谢谢分享!

-- 发布时间:2007/10/10 19:41:43

--

“雅礼”,好学校啊!

-- 发布时间:2007/10/10 21:11:08

--

百年母校见证历史的变迁,还能记住曾为知青的游子吗?愿我们的文集能从中给于些许的告慰。

-- 发布时间:2007/10/10 22:10:19

--

好熟悉的地方啊,细看一张张的照片,再听犟牛兄娓娓道来,似乎又回到了当年。虽然人是物非,但少年时的记忆是永远抹不去的啊。除了足球场依稀还是印象中的老样子外,其他的都变了,变得认不出了,唯一不变的却是对母校的一份深深的眷念。还记得当年在球场上疯得忘了开饭的时间;还记得读跑学的我们每天中午踩着下课铃声到食堂抢饭盒;还记得考试前在小树林里背单词;还记得元旦晚会大礼堂里演的“亚非拉人民要解放”;还记得教学楼门边“五中青年”的黑板报……

谢谢犟牛兄和燕归来带我们神游了一回母校。

-- 发布时间:2007/10/11 16:43:45

--

犟牛兄的感触万千哦!

有血有情的热血汉子啊……

-- 发布时间:2007/10/12 0:11:13

--

还记得食堂后面是老糠房,我们用老糠檫去搪瓷把缸里面的饭印子,再爬到房梁上往下跳,跳到松软的老糠里,跳得一脑壳的老糠,几多好玩啊!!!

-- 发布时间:2007/10/12 7:49:36

--

朱纪飞、雨声动听、铁道人几位校友的回忆真是栩栩如生、非常亲切,让人想起少年时光:翻围墙、跳老糠、擦把缸子、看演出(《亚非拉》那些演外国人的同学脸上身上搽鞋油)......,还记得教室里靠窗坐的同学都在窗台上刻下了“阳光标记”,到第四节下课的时候,只听得一串声音在喊:“到...到...到!”老师正在莫名其妙、一头雾水:“到什么?”只听得下课铃响起来,课堂里喧闹起来,同学们迫不及待地收书本、关抽屉、起身,蜂拥出教室,涌向最神圣向往的地方————食堂!

-- 发布时间:2007/10/12 9:45:44

--

您也太能撩动人的心扉了!简直就是说我.跳老糠,擦把缸子,看<亚非拉>人民要解放,"到..到..到!"印记我是刻在课桌上的(我的座位靠窗).同桌的人看着我,我一敲桌子,下课铃准响.神了!孰不知我有自制的日冕.哈哈!!!收书,扣桌盖,几乎是一气呵成,直奔食堂去也!

我们拥有相同的童年,相同的命运,相似的经历,也理应拥有相同的,幸福的晚年.

祝犟牛兄及全家健康快乐!!!!

-- 发布时间:2007/10/12 11:28:05

--

以下是引用铁道人在2007-10-12 0:11:13的发言:

还记得食堂后面是老糠房,我们用老糠檫去搪瓷把缸里面的饭印子,再爬到房梁上往下跳,跳到松软的老糠里,跳得一脑壳的老糠,几多好玩啊!!!

以下是引用铁道人在2007-10-12 0:11:13的发言:

还记得食堂后面是老糠房,我们用老糠檫去搪瓷把缸里面的饭印子,再爬到房梁上往下跳,跳到松软的老糠里,跳得一脑壳的老糠,几多好玩啊!!!

我还记得老糠房!

75年在二运输公司沿江处老糠排拖老糠时,经常拖老糠到母校食堂. 在76年一次拖老糠到母校食堂而后返回时, 恰遇张胜良老师走出校门 ( 也是唯一的一次). 张胜良老师就坐上我的”回龙头” ( 板车)从枫树山坐到南门口. 我 没收 张老师车钱, 但张老师把我借调到五中教课.(哈哈, 我赚多了!) 真心谢谢张老师. 今年我在电话中还与他聊起此事.

-- 发布时间:2007/10/12 14:40:05

--

又记:老糠是烧火用的.我当时是第一次看到糠可以做燃料用.

-- 发布时间:2007/10/12 19:33:41

--

我还记得老糠房!

75年在二运输公司沿江处老糠排拖老糠时,经常拖老糠到母校食堂. 在76年一次拖老糠到母校食堂而后返回时, 恰遇张胜良老师走出校门 ( 也是唯一的一次). 张胜良老师就坐上我的”回龙头” ( 板车)从枫树山坐到南门口. 我 没收 张老师车钱, 但张老师把我借调到五中教课.(哈哈, 我赚多了!) 真心谢谢张老师. 今年我在电话中还与他聊起此事.

国庆节到花博会,恰遇龙励志大哥提到的张老师和他的孙女。

-- 发布时间:2007/10/12 19:42:16

--

母校就是母校