- 动网先锋论坛 (http://2007.hnzqw.com/index.asp)

-- 靖县知青 (http://2007.hnzqw.com/list.asp?boardid=53)

---- [原创] 书的故事 (http://2007.hnzqw.com/dispbbs.asp?boardid=53&id=33098)

-- 发布时间:2007/7/15 8:32:33

-- [原创] 书的故事

书的故事

——图书馆勾起的回忆

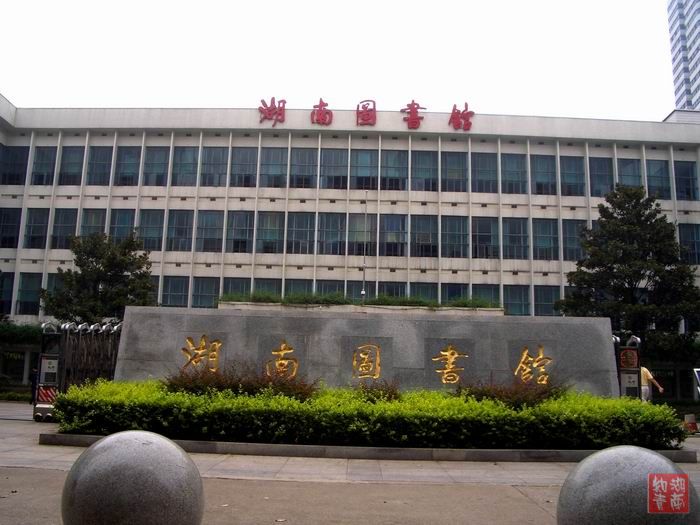

昨天到省图书馆找楚人君送《靖县知青文集》的校样稿,久违的湖南图书馆勾起我沉淀的记忆,一个个关于书的故事从脑海深处跳将出来。

从小爱书却买不起书。六十年代初期,正是如饥似渴的年岁,偏偏是物质粮食和精神粮食都紧张。于是,位于黄兴路的新华书店成了我星期天常常光顾的地方。许多和我差不多的学生从架子上取下自己心仪已久的书来,脸上放着光,嘴边带着笑,闻着新书油墨的香味,就地蹲下贪婪地读起来。从早到晚,忘记了饥饿,忘记了时光。——那时的书店倒是不赶我们走,一排排的免费阅读者便成了书店的一道特殊风景线,这场景现在怕是难得看到了。直到书店里响起一阵铃声,那是提醒我们:关门打烊的时候快到了。于是恋恋不舍地起身,活动活动麻木的腿脚,把书小心地放回原处,记住了已看的页码,计划着下个星期天再来。这个时期看得最多的是《鲁滨逊漂流记》、《海底两万里》、《气球上的五星期》、《格兰特船长和他的儿女们》……,年少的心,对外面的世界充满着好奇和渴望。

念初中时,因为出身的原因,团干部、班干部都当不成了,宁愿低声下气、巴结讨好、死乞白赖终于还是当上了语文课代表,只因为有一项职责是代表全班同学去学校图书室借书,而课代表本人每次可以多借一本!每到周六,把同学们要还的书收齐,搬着厚厚的一摞去又换回厚厚的一摞,满心充盈的是欣喜。《家·春·秋》、《红岩》、《林海雪原》、《苦菜花》、《迎春花》、《创业史》……,还有各种游记、散文集,熏陶着我们的情操,塑造着我们的灵魂。

文革开始,停课闹革命。自知没有革命的资格,姨妈单位省商业厅的图书室便成了最好的避风港。有时候整天不会进来一个人,任你尽情地挑选、尽兴地专注看书。司汤达、狄更斯、雨果、巴尔扎克、欧·亨利、托尔斯泰、普希金、高尔基、肖洛霍夫……,一个个文学巨匠对你娓娓道来,世界变得越来越多姿多彩。

在劫难逃的上山下乡,最钟爱的几本书随我来到农村。随着环境的严酷、希望的渺茫、心境的颓废,书页渐渐都卷了“喇叭筒”,化作了驱赶寂寞和无聊的缕缕青烟。

招工到县城,又成了书店和图书馆的常客。那是个饥不择食的年代。虽然仍是文化禁锢,四大名著还是允许看的。为了批林批孔批《水浒》嘛,你可以大大方方地看,沉浸在梁山好汉的悲欢离合中。也可以打着“阶级斗争为纲”的旗号,从第四回扩大到全书,去体会宝黛钗春们的喜怒哀乐。还有鲁迅的书,迅哥儿、闰土、祥林嫂、九斤老太、杨二嫂……一个个人物跃然纸上,成为我们学写乡土文学的楷模。更多的时候,我们私下相互借阅着那些劫后余生的宝贝书籍。

八十年代终于回到长沙,虽然已过了而立之年,仍然怀念着读书的快乐。改革开放的热潮带动了求知的渴望,最难忘是1984年的12月1日,湖南省图书馆迁址开张,成为全市人民奔走相告的大事。一清早,在韶山路窑岭东北角的新馆的院子外拥挤着至少上万人,还有源源不断的人流从四面八方赶来。我也努力地挤进人堆,紧贴着铁栏杆尽可能伸长了手臂,只为了从院内工作人员的手里讨要一张办理借书证的凭条。虽然挤掉了眼镜、差点挤断了肋骨,我挥舞着纸条从人群中挤出来,感到自己是世界上最幸运的人。哦,那是我吗?我还有当年的热情吗?我有多少年没有来过这里了?

为了借一本吴晗的《朱元璋传》,跑了许多趟。在图书馆的阅览室里读,时间过得太快。借回家来读,因超过规定还书时间被罚了好几次款。没有再版的书,爱不释手,终于动了邪念,干脆说丢了。工作人员要按原价10倍罚款,翻看登记本是:人民币0.97元。忙掏出10元“工农兵”递过去,连说“不要找零头了。”如获至宝地出来,高兴得合不拢嘴,为自己的坏点子得意。

记得古人说过:“书非借不能读也。”愈到老年愈能体会。家里的书橱是越来越多了,精装本居多,许多却没有打开过,刻在脑海的仍然是青少年时期借读过的那些精彩。

楚人君,真羡慕你!有这么多的书你可以随便借,你的精力还那么旺盛,你的眼睛还远没有昏花。

走出图书馆,路对面有一家“元丰书斋”,大门两边挂着一副醒目的对联:

“ 古今来许多世家无非积德”,

“ 天地间第一人品还是读书”

于是我便想起了黄兴路老新华书店的铃声、雅礼中学图书室的灯光、省商业厅图书室的静谧、湖南图书馆开张的热闹……。我相信许多同龄人都会有关于它们的记忆。

1984年新馆开张时,胡耀邦总书记为湖南省图书馆题写的馆名。

当年差点挤断肋骨的老地方,向院内张望,当年栽下的小树已是绿树成荫。

当年差点挤断肋骨的老地方,向院内张望,当年栽下的小树已是绿树成荫。-- 发布时间:2007/7/15 9:06:04

--

为善无不报 读书当及时

多读古书开眼界 少管闲事养精神

看来大家都喜欢读书,我也有一张湖南图书馆的借书证,是85年第一个教师节,奖励市优秀教师发的,这比得到什么奖励都开心。你说的这些书,就《气球上的五星期》没读过。在农村我们也带了不少书去读,社员向我们借米,借油,明知很多是有借无还,仍然毫不含糊的借出去,但是无论社员怎么向我们讨书去卷“喇叭筒”,此事无商量,决不答应。

-- 发布时间:2007/7/15 9:33:39

--

我家原住南门口文庙坪,当年的黄兴路古旧书店是我经常去的地方,一呆就是一天,家里如冒看见人,妈妈到书店肯定找得到那个啃着手指头看书的小女孩。谢谢犟牛兄又发佳作,勾起我儿时一丝幸福的回忆。

-- 发布时间:2007/7/15 10:02:21

--

怪不得犟牛兄、楚人君儒雅倜傥,走到哪里书香喷鼻,原来都与图书有如此不解之缘。

-- 发布时间:2007/7/15 12:42:38

--

我也喜欢看书,但大多数买的是业务方面的书.(为了知识更新需要不断的充电)休闲时什么文艺.历史,军事,人物传记等等也翻翻.

-- 发布时间:2007/7/15 12:46:53

--

书中自有黄金屋,书中自有颜如玉。

-- 发布时间:2007/7/15 16:17:21

--

“ 古今来许多世家无非积德”,

“ 天地间第一人品还是读书”

好对子,绝对!我也记得文革后买书的壮观,为了买书好多人在书店门前通晚排队,买到的兴高采烈,没买到的垂头丧气。小时候我家里人多收入少,买不起书又想看,所以还抄过书。

现在的青年浮躁了一些,看书的少了。我还是改不了睡前一定要看书的习惯,所以在国内还是定了一些杂志,孩子们过一段时间给我寄一次,书和我们是没办法了了的缘。

-- 发布时间:2007/7/15 16:23:24

--

我一生在外打机械流,全靠书本上给我的知识,电工,车工,卫星接收等等,全部都是边看书边实踐。知识就是力量!

-- 发布时间:2007/7/15 17:26:22

--

犟牛兄的“书的故事”引起我的同感……

-- 发布时间:2007/7/15 19:15:00

--

犟牛兄的“书的故事”使我有几分惭愧,当年自己喜欢蹦跳,不太喜欢读书,现在后悔有点迟了。

-- 发布时间:2007/7/15 20:59:30

--

哥巴兄太谦虚了,你的文章我们是看之不厌、深为折服的,也反映出你知识面的广博。我只不过是看了几本没用的闲书罢了,倒是洋葱、九爷等朋友学以至用,虽然65年初中毕业就下农村,被剥夺了受教育的权利,后来靠着自己的勤奋努力,钻研掌握知识和技能,成就了各自的一番事业,这是最值得敬佩的!

-- 发布时间:2007/7/15 21:46:34

--

“ 古今来许多世家无非积德”,

“ 天地间第一人品还是读书”

没错,只有多读书才能成就一个人的品格和素质。

在五中,我也有过和犟牛兄相似的经历。像是在初三那年,我也失去了学习委员的资格。但由于爱好历史,学校那位老历史教师(口头禅是:“总结以上所讲”那就肯定快下课了)喜欢在课前提问,而我每每能答出来,所以历史课代表非我莫属。课代表是可以到校图书馆为同学借书的,这样借书、发书、还书,乐此不疲。借此也多看了不少小册子。小时候看的内容大多记得清楚,倒是现在看的书,一丢就还给作者了。

黄兴路上的古籍书店,我也记忆深刻,放学路过经常钻到里面找书看,有次想买本《武松传》没有钱,只好将老妈的一本《桃花扇》偷出来卖了换这本书,回家还挨了一餐骂,乖乖地又去赎回来。

关于书的故事,只怕每个人都有一篓子话,书真的是人生最好的伴侣。

-- 发布时间:2007/7/15 22:10:44

--

还是你们看书看得多,根底扎实,不管哪方面港起来都是一路一路的。只怪得那时读书少,没有你们这种严谨执着的精神,如至今是老眼昏花,悔之晚矣!

-- 发布时间:2007/7/15 22:53:00

--

“开卷有益”“书到用时方恨少”,这些古话让我牢记至今。

-- 发布时间:2007/7/16 8:09:08

--

“ 在劫难逃的上山下乡,最钟爱的几本书随我来到农村。随着环境的严酷、希望的渺茫、心境的颓废,书页渐渐都卷了“喇叭筒”,化作了驱赶寂寞和无聊的缕缕青烟。”

写得实在写得形象:那是无奈的选择。。。

-- 发布时间:2007/7/16 8:29:25

--

牛筋老兄:又有几年沒有回来了,大家都在念叨你,我们这期的知青文集沒有你的文章,实在太遗憾!你的那些经典故事何解不写罗。你上次回来喉咙都讲嘶达,还不如闲来写点东西免得下次又嘶喉咙。向你太太问好!

-- 发布时间:2007/7/16 8:39:02

--

时燕企平夫妇;你们好!谢谢问候!

-- 发布时间:2007/7/16 10:41:54

--

牛筋兄去年10月就回来过,不知道怎么没有通知时燕企平夫妇见面?

牛筋兄是性情中人,他说过:争取年年回来一次和诸位当年一条战壕里摔打过的战友见面。

我们期望牛筋兄能在百忙中抽空写些有趣的故事以飨我们大家!

-- 发布时间:2007/7/16 10:57:00

--

以下是引用良良哥在2007-7-16 10:41:54的发言:

牛筋兄去年10月就回来过,不知道怎么没有通知时燕企平夫妇见面?

去年回来见面了,校庆、农家乐拍了好多照片。牛筋和滑头都还参加了我女儿的婚礼,都送了礼金。燕归来是感觉上又好久未见了。不过,她的这种感觉可以理解,好朋友的分别总是觉得太久太久,要不怎么有句老话叫:“一日不见,如隔三秋”呢。

-- 发布时间:2007/7/16 12:01:16

--

“一日不见,如隔三秋”我也有同感。今年底打算回国,老朋友再见!再叙!