- 动网先锋论坛 (http://2007.hnzqw.com/index.asp)

-- 乡音专栏 (http://2007.hnzqw.com/list.asp?boardid=20)

---- [收藏]关于茶峒- 边城 (http://2007.hnzqw.com/dispbbs.asp?boardid=20&id=38863)

-- 发布时间:2007/8/31 23:46:17

-- [收藏]关于茶峒- 边城

由四川过湖南去,靠东有一条官路。这条官路将近湘西边境到了一个地方名为“茶峒”的小山城时,有一条小溪,溪边有座白色小塔,塔下住了一户单独的人家,这人家只一个老人,一个女孩子,一只黄狗……

——沈从文《边城》

茶峒古镇与沈从文笔下的“边城”

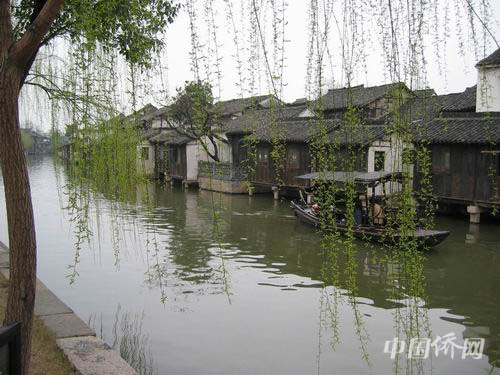

如果说酉水的舒缓宽阔荡漾了整个湘西的梦,那么环绕茶峒的白河则是边城一首永远宁静祥和的歌。

位于湘、黔、渝三省(市)交界处的茶峒镇早在20世纪30年代中叶,就因为沈从文先生的小说《边城》而声名远扬。的确,与中国的其他地方相比,那个混乱年代里的茶峒人安宁自足的生活无疑是令人羡慕的,他们依山靠水而居,用木船连通外面的世界,下运桐油、川盐和染色的五倍子,上运棉花、棉纱以及布匹、杂货、海味等。长途的贩运模式加集市贸易的经济结构,使这座占地仅两平方公里的小镇很自然地成为了近代湘西边界上的一颗明珠。

其实,缅怀这一切的根源依然要归结于沈先生满怀深情的叙述,他告诉我们茶峒的社会历史是纯朴而有序的,茶峒人作为湘西人的一部分,用自己勤劳的品性捍卫着这片土地上的光荣和梦想。正所谓“这些勇敢的人,也爱利,也好义,同一般当地人相似。不拘救人救物,却同样在一种愉快冒险行为中做得十分敏捷勇敢。”(《边城》)

我是顺着川湘公路即319国道由湖南的吉首向西经花垣至茶峒镇的。那个阴天的下午,长达五百米的集市上挤满了赶场的男女老幼,他们背着手工制作得很精美的各式背篓,洋溢的笑容让我想起深藏在雾霭中的太阳。我用一架“松下”数码相机和一部“美能达”单反相机捕捉着表情丰富的赶场老乡。

在镇头上,一位名叫姜字远的老大爷告诉我,过去的茶峒场要比现在热闹得多,除了许多烧香拜佛的香客之外,还有演汉剧的戏班子;老人还讲到了过去茶峒古城墙的壮观以及小镇作为抗日后方的繁华。那片紧邻白河的国立茶峒师范学校旧址至今仍是老一代茶峒人的骄傲,他们会在某个闲暇的日子,三三两两聚在一块儿,回忆街道上曾经发生过的事情以及昔日古镇的辉煌。

姜大爷还说,夏日的白河是孩子们的天下,过去沿河岸长满了青翠欲滴的竹子,一到傍晚时分,那些纷飞的叶片在山风的吹拂下,会发出一阵阵的沙沙声,如同九月里淅淅沥沥的细雨;而城门洞里卖油粑粑、米豆腐的摊贩,那时也到了生意最红火的当口,许多年轻人和恋爱中的情侣纷纷打这里涌向城墙外的码头,他们会很自然地掏出一两个铜板,买几个夹着豆干、海椒的油粑粑,或者干脆就伫立在摊前,吃一碗色香麻辣味俱全的米豆腐……姜大爷在讲述这一切的时候,我能够感到他温热的心脏,因为那并非是他一个人的茶峒,那是上千年来这里的人们对自己生活的一种积淀。

沿白河现在的渡口往下约三里远,便是沈先生笔下的翠翠码头,老一代人习惯称这里为下码头。

如今的下码头早已没有了码头的样子,能够让人感念的,除了依然不改的绿水青山外,就只有沈老留给我们的那个形象并不清晰的翠翠了。我久久呆立在那片明静的河滩上,穿过下游弥漫着的烟波,似乎看见了大老天保和二老傩送强壮的背影,那时,茶峒古镇就在我的身后,那个有龙船和无数鸭子的端午节正被我轻轻地呼唤着成为另一个可亲的梦。

寻找“翠翠”

“翠翠不是茶峒人。”

今年95岁高龄的原白河上码头渡河师傅蒋宗来老人在说出这句话的时候,脸上的表情充满了怀念。他在码头边自家低矮的屋檐下告诉我,翠翠姓黎,小名叫素素,是河对岸四川省(现重庆市)秀山县洪安镇贵塘村人,翠翠的父亲黎光华和妻子曾氏当年在白河的下码头摆渡为生,一直到解放前夕才相继离世。他说曾氏长得特别漂亮,许多过往的客人都因此对翠翠一家抱有好感,沈从文在茶峒时,茶余饭后常到码头边散步,与翠翠一家混得极熟。

根据蒋大爷的指点,我乘渡船越过白河来到了五里外的贵塘村。几个知情的老人都住在不远处的山冈上,他们的热情很令我感动,在闪着红光的火盆里,老人们七嘴八舌地回忆起了小时候的翠翠。

-- 发布时间:2007/8/31 23:47:17

--

翠翠的大名叫黎翠贞,生于1927年,家里一共九姊妹,黎翠贞排行第五,1944年春嫁给二十里外苦李树山梁上的覃光华,生有两个儿子,长子名大妹,次子长贵,黎翠贞于1958年9月病逝,逝年31岁。

童年时代的翠翠留给大家的印象是沉默寡言且忧郁的。据长她一岁的黎大爷说,翠翠小时候常常喜欢一个人玩,不愿同兄弟姊妹以及村里的其他孩子交往。有一次,一个外来客在渡口处等船,见翠翠独自坐在坡上,便走过去逗她玩,没想到翠翠急了,放出大黄狗对其一阵狂吠,吓得外来客屁滚尿流地朝渡船码头边跑边喊。看得出,贵塘村的村民对翠翠都怀着一种景仰,他们普遍认为,翠翠是洪安的骄傲,政府应该利用这个资源合理开发沿岸的旅游业,让大家都知道这里是翠翠的家乡。

告别贵塘村往苦李树去的路上,向导黎和平告诉我,过去两边的山上都长着茂密的树林,后来因为乱砍乱伐,才变成了现在光秃秃的样子。他说自己平时很少到苦李树,最近的一次还是两年前给那里盖房的一户人家送砖瓦,当说到翠翠的两个儿子时,黎和平很得意地告诉我,他们是表兄弟。

住在苦李树山坳里的覃大妹有着一副好身板,他今年刚好60岁,憨厚的大脸盘不时露出乡下人质朴的笑容。而个子相对瘦小的覃长贵则显得很健谈,他告诉我他的母亲在解放初期“土改”时已改名黎治明,1958年9月,因重感冒引起其他病症不治而亡。

兄弟俩对自己的母亲是否就是沈从文笔下的“翠翠”显得并不十分在意,他们认为这一带有许多像“翠翠”一样的乡村妇女,至于沈老在小说《边城》中选择了母亲作为主人翁的原形,他们则感到很欣慰,因为母亲当年给他们留下的那份美好,在沈先生的书中得到了更广阔的展示,这也是对母亲在天之灵的最好告慰。

兄弟俩和我一边聊着一边向半山腰上黎治明的墓地走去,那时天空格外的晴朗,有一阵云缝中还露出一缕霞光,我们走在弯曲狭窄的机耕道上,任冰凉的风不停地吹拂着脸庞。覃长贵告诉我,这片山坡虽然看起来很荒芜,但却是块风水宝地,今天自己和哥哥能够儿孙满堂,过上安稳的生活,想必也有母亲冥冥中的保佑。我静静地听着并仔细打量眼前的景色,远处黛色的山峦连绵不绝,白河像一根细腰带,优美地缠绕着边城,我知道那是翠翠思念的地方,因为那里的确有最最动人的呼唤!

翠翠找到了,也许还没有找到。我伫立在黎治明的墓前,既感到欣慰,也怀揣着疑惑,回想沈先生写完《边城》的时间(1934年4月19日),黎治明才只有7岁(1927年生),她能够作为翠翠的原形吗?然而,不论这一切是否真实,有一点却是可以肯定的,那就是沈先生《边城》中写翠翠和她祖父摆渡的那段时间,白河上仅有的两个码头除蒋宗来摆渡的上码头外,盛下的下码头摆渡人,就是黎治明的父亲黎光华和他美丽的妻子曾氏了。

边城的赶场天

每五天一次的茶峒场可谓是边城人生活中极其重要的一件事了,从白河上游的镇南头到原国立茶峒师范学校旧址的镇北头老街,近一里路的集市沸沸扬扬,吸引着来自花垣、松桃和秀山等地的汉、土、苗族乡民。他们一大早或走路,或乘渡船和冒着白烟的火三轮打四面八方汇集到茶峒镇,形成一条与白河一样纯朴的人流。

我是在临近中午的时候搭乘一辆火三轮进入场镇的。那时,白河码头上挤满了往来赶集的人,渡船在河面上犹如穿梭一般,驾驶火三轮的师傅告诉我,这是茶峒镇赶场独有的风景。当然,进镇的道路早已经被各种车辆堵死,一些性急的司机摁着快要嘶哑的汽车喇叭,梦想着从人车混杂的街道上穿过。也有脾气好的,燃上一支烟卷,慢悠悠地观赏着车窗外过节一样的男男女女,并不时同其中的一两个打着招呼,那情形就如同专门是到这里看热闹的,全然没有一点要走的样子。我停留在洞子口一溜剃头匠摆设的摊点前,那里是另一番景致,许多从围布中伸出的头正被许多把闪亮的刀子修理得服服帖帖,犹如一个个洗干净的大萝卜,在铅灰色的天空下泛着一轮青色。

-- 发布时间:2007/8/31 23:48:18

--

我没有看到沈从文先生曾经描述过的水上繁荣,以及那些“穿了假洋绸的衣服,印花标布的裤子,把眉毛扯得成一条细线,大大的发髻上敷了香味极浓的油类……”(《边城》)的女人们,但许多时尚的女子却引起了我的注意。她们有的染着各色奇异的头发,坐在大排量的摩托车后座上,一只手勾在掌管驾驶的年轻男人腰上,另一只手则捏一串烤土豆或者别的什么,那神情就像一位回乡看穷亲戚的小姨子。据当地人介绍,这些青年男女一般都是附近地盘上比较有名头的,他们没有什么具体的工作,有的串一点生意,有的干脆就靠着父母创下的那点家业混天过日子。

其实,在拥挤的集市里,我的味觉才是最兴奋的,无论是滚烫油锅里翻腾的油粑粑,还是一碗浇着红油和葱花的米豆腐,都能唤起我对真正乡村生活的无比留恋。在紧邻码头的小吃摊旁,面对着缓缓东逝的白河,我狠狠地洗白了一碗加有肉臊的绿豆粉。那一刻,我的额头上沁出了点点汗珠,辣乎乎的嘴唇在寒风中轻轻地抽动着,如同孩子在向母亲呓语。集市将散的时候,我拍下了那张名为“现代翠翠”的照片,她抱着一只玩具狗,穿一件白色镶有橘红色领边的羽绒服。当时,她的美丽让我感到惊讶,有一阵我甚至怀疑她是否真的生活在边城?我还记得在摁动相机快门的那一瞬间,她很配合地笑了笑,眼里透出一种自信,背景上的那块门板很好地衬托出了她甜蜜的表情。而另一位姓唐的老人却显现了他的好客和热情,他手指着昏暗的木结构屋顶对我说,这幢老屋已有近一百年的历史了,从他曾祖父那一辈开始,宽大的屋子里人气就一直很旺,鼎盛的时候还出现过四世同堂。

我默默地记下了这一切,因为在悠悠岁月缠绕的古旧屋梁和边城繁喧的集市,我看到了当代乡村生活的两极分化,以及怀旧与向往的难以统一。

边城大桥的左与右

站在边城的大桥上,面对白河的下游,我的左边是重庆市的洪安镇,右边则是湖南省的茶峒镇,两个镇子被一条不到百米宽的白河隔断,近百年来竟生出了许许多多的故事。洪安镇上的一位理发师傅告诉我,由于河的西边洪安主要是务农,与河东的茶峒相比,经济上就差了许多,居住在茶峒的人们不仅有船,习惯于长途贩运,而且还形成了以他们为中心的集市,所以每逢赶场天,洪安这边总是冷冷清清,而那边的茶峒就是另番热闹情景了,据说过去这一带嫁姑娘都以嫁到茶峒为荣。

也许正因为如此,边城在抗日战争时期才被比喻成当时的“小南京”。那时,白河两岸茶峒和洪安小小的地盘上,光银行就有九家,水面上整天都是来往的船只,不论是入川还是出川的货物,统统都要经过这里,有的水手撑着船靠码头时还大声地唱着歌,故意惹来岸上好多女人的羡慕,就连当时的地方官都喜欢没事的时候去河边的茶蓬坐坐,说是那里的风景可以洗脑。

然而,在倾听到无数有趣故事的同时,我也深深地感到如今边城所遭遇到的人为破坏是那样的触目惊心。一位世代居住在茶峒的老汉告诉我,从前的边城可以说是一幅绿的画卷,两岸葱郁的林木和竹子将一座古镇掩映在幽谧的山水间,许多鸟类和动物都栖息在两岸的丛林里,人们不仅过着自足的生活,也享受着大自然青山绿水的雅致和诗意。当话题转到被拆掉的城墙时,老汉更是显露着一份无奈和痛心,他指着离码头不远的地方说,那是过去古城墙的西门,自己的童年就在距离它不远的巷子里度过。我朝着他所指的方向望去,那里已变成了一片废墟,一只黄狗正慢悠悠地用鼻子来回地嗅着。我很同情老汉,我知道一个人对美好家园的眷恋,就像沈先生过去在书中写到的:“现在还有许多人生活在那个城市里,我却常常生活在那个小城过去给我的印象里。”(《我所生长的地方》)

站在边城的大桥上,我也看到了当地旅游开发的不成熟与滑稽。河的左边在一片乱石滩上建起了一座不土也不洋的风雨廊桥,既没有形成交通的便利,也没有增添一道引人入胜的风景。而河的右边则把过去有无数鸟儿居住的河心洲冠名为“翠翠岛”进行开发,并在岛上立了一座让人感到极不可思议的翠翠和黄狗的塑像,似乎是为了将沈先生故意模糊让人想象的翠翠作一个具体说明——翠翠就长得像这个样子。我很伤感,那一刻我在想,如果雕刻技术更为精湛的希腊人也把《伊利亚特》中的海伦塑成一个什么具体的样子,整个世界将会对此显现一种什么样的态度?

(天府早报/文林)

-- 发布时间:2007/8/31 23:49:48

--

茶峒:边城的呼唤 文章出处

-- 发布时间:2007/9/1 0:24:40

--

茶峒:边城的呼唤 文章出处

乡音斑竹,看完了,边城的呼唤 文章出处,六十年后边城的续文。这块腊肉有嚼头,有滋有味,但还是留下遗憾,因为更加深我要去茶峒的打算,有机会一定亲眼目睹这个《边城》。

-- 发布时间:2007/9/1 10:55:12

--

最淳朴的古镇—秀山边城 凤凰山 洪安镇 茶峒镇

-- 发布时间:2007/9/1 22:45:30

--

读完了乡音姐推荐的茶垌镇的美文,真是一种享受,谢谢!

-- 发布时间:2007/9/2 12:40:54

--

雪雪 !这地方我还真想去呢!再不去就又会让“钱”下午给糟汰了

-- 发布时间:2007/9/2 19:35:03

--

好的,8年前我们也没有过细看,下次再跟乡音姐去古城探幽.