- 动网先锋论坛 (http://2007.hnzqw.com/index.asp)

-- 旅游、休闲、运动、活动 (http://2007.hnzqw.com/list.asp?boardid=19)

---- [原创]发思古之幽情 (http://2007.hnzqw.com/dispbbs.asp?boardid=19&id=45434)

-- 发布时间:2007/11/7 22:29:57

-- [原创]发思古之幽情

发思古之幽情

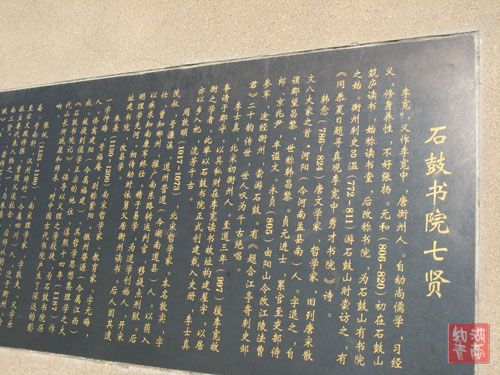

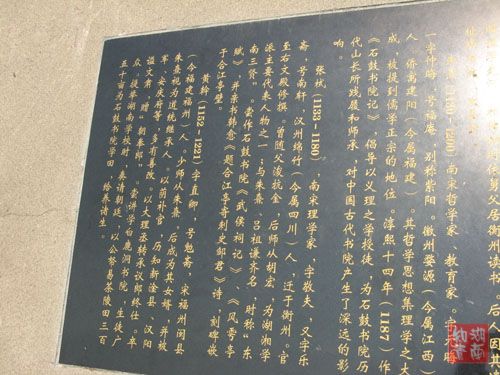

一.石鼓七贤与碑文勘误

日前乡音姐返乡办事,相约一块去探访今年七月重修后的石鼓书院与其他古迹。石鼓广场的七人群雕曾被某网友游记说成竹林七贤像,当时只觉此七贤似与石鼓书院无涉,也未细究。今日细观基座上《石鼓书院七贤记》,才知那位网友之说大谬。也许他根本未看基座上碑文,想当然认作晋代著名的名士阮籍、嵇康等七人即“竹林七贤”。为正视听,录下石鼓书院七贤:

(1) 李宽,衡州人。唐元和初(806—820)在石鼓山筑庐读书,官授潭州(古长沙)刺史。率百姓抗流寇而扬名天下。

(2) 韩愈(786—824),唐永贞(805)由阳山令改任江陵法曹,途经衡州游石鼓咀作《题合江亭寄刺史邹君》。

(3) 李填,北宋衡州人,以其私财在李宽读书故址建屋宇,以后衡州学子,此举作为石鼓书院正式创立载入史册。

(4) 周敦颐,(1017—1073),开宋朝理学先河者。传随舅父居此读书。

(5) 朱熹(1130—1200),集理学大成者。南宋淳熙十四年(1167年)作《石鼓书院记》,为石鼓书院历代山长师表。

(6) 张栻(1152—1680),南宋理学家。汉州绵竹(今四川)迂衡州。曾随父抗金,为湖湘文化主要代表人物之一。

(7) 黄干(1152—1221)。宋福州闽县人(今福州)。少师从朱熹,后为其女婿。历官汉阳军、安庆府,多有善政。曾奏朝庭,以公帑易茶陵田三百五十亩为石鼓书院学田,给养诸生。

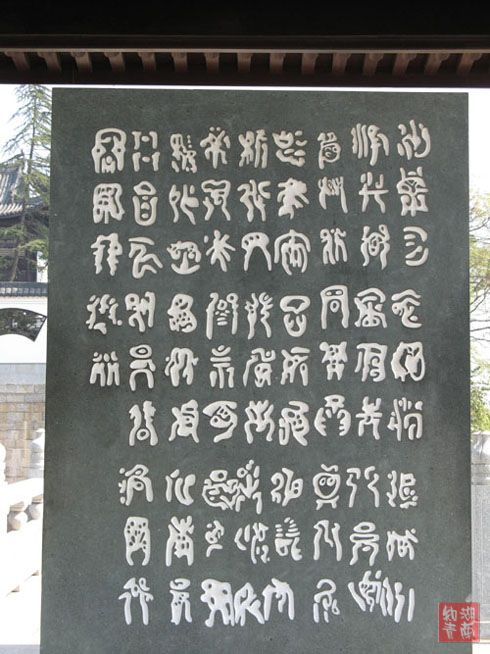

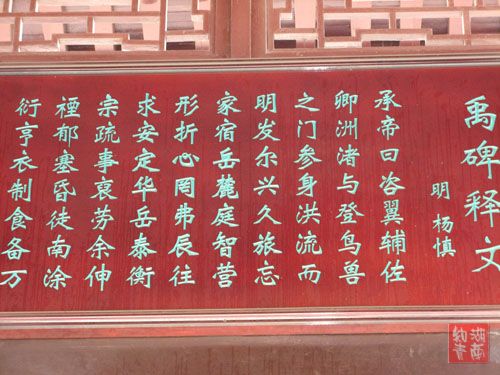

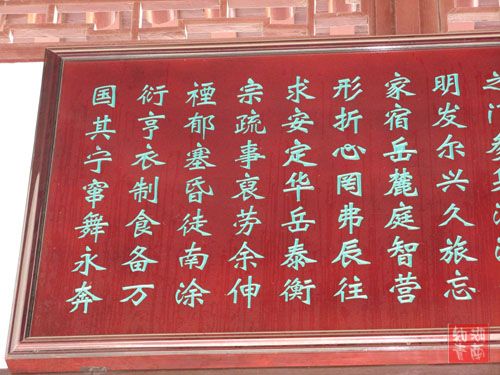

重修后的石鼓书院气势恢宏,新建大门前石桥上的禹碑亭,内有一块仿岣嵝峰大禹碑,那诡异的蝌蚪文据说学界泰斗郭沫若都自叹难辨。但毕竟有历代学者探讨,亭楣上有明杨慎的大禹碑释义。月前有秋水兄国庆返乡游重修石鼓书院文,只展示仿大禹碑文PP要大家猜字义,而亭楣杨慎释义秘而未宣,意为逗趣耶。

大概重修书院今年开放后对碑文质疑者不多,当乡音提出《二零零七年重修石鼓书院记》通篇繁体字中夹一简化“修”字不妥时,旁边工作人员不以为然,一字之出入不必认真。愚以为重修千年书院的大手笔,这种冠以市府名义的碑文此错实不该出。还有几处展厅仿古门楣不按古代从右至左书写规则,实则都是对历史文化之“硬伤”。

1石鼓书院七贤

2石鼓书院七贤碑记

3通篇繁体字的“重修石鼓书院记”夹一简体“修”字

4新修的桥上禹碑亭

5复制的岣嵝大禹碑

6明杨慎禹碑释义

-- 发布时间:2007/11/8 1:39:36

--

1合江亭

3“曾剃头”(曾国藩)曾镇压过杀洋教的“衡州教案”草桥天主教堂

-- 发布时间:2007/11/8 1:41:38

--

二.“衡州八景”之一“花药春溪”巳是子虚乌有

古《衡州八景》诗中所咏“花药春溪龙现爪,岳屏雪岭鸟喧哗”,皆在岳屏公园内。近来有好几位原籍衡阳的朋友发文咏衡州八景,且对上述二景描写得如诗如画,自从儿女大后有多年未游此园,决定与返乡的乡音姐一块去探访花药寺。我幼时曾随外婆在她以姊妹相称花药寺住持处吃过美味斋筵,不知今日是僧是尼?进公园门询验票员皆言不知园内有此寺。时近中午,在湖边酒楼吃罢便饭,有一领班说好象90年代初就拆了,去桔园边看还有什么痕迹?乡音说80年代末还带女儿逛过花药寺,真的把千年古寺拆了?于是我们朝着记忆中花药寺位置寻去。半坡中一售货亭老妇人说,你们不要找了,十多年前就拆了,前面那2栋市里干部楼不就砌在花药寺原址上?听后我们一时无语。文革中“破四旧”也不过打烂寺里菩萨,赶尼姑当菜农,并未拆庙。不意这历经黄巢与太平天国之乱,抗战中47天衡阳保卫战炮火未毁的千年古寺却毁于十多年前干部楼的迁建!幸好岳屏是座山,否则另一景也不知存否?

1巳建楼房的花药寺原址

2网上下载花药寺老照片

3。07年7月重修蒋中正题字抗战纪念塔

4。塔座上衡阳保卫战张家山战斗浮雕

-- 发布时间:2007/11/8 1:43:50

--

三.“百年书院”毁于白蚁

据史志载:船山书院,清末十大书院之一,光绪四年(1878)彭玉麟资助,张宪和创于回雁峰下王衙坪(王船山祖居)王氏宗祠。光绪八年(1882),曾国荃将家藏332卷《船山遗书》珍本捐给书院,光绪十一年(1885年)书院迁建于王船山少年读书处东洲岛。彭玉麟亲聘国学大师王闿运任山长,书院名声日显,一时有“学在船山”之称。上世纪八十年代上岛游泳还见原址办有学校,近闻校舍巳是危房,十多年前早巳停止办学。早闻这百年书院大名,赫赫有名的杨度曾就读于此。昨日与乡音乘渡船上岛访古,问之船工,答曰至90年代初市里在此仍办有叫“潇湘学院”的技工中专,后百年砖木结构建筑多为白蚁蛀空成为危房,又无巨资重修,乃停止办学,交雁峰区房地产公司管理,实则任其颓圯。

在围墙外看不出校园规模,走进坍塌半边的大门吃了一惊,内里竟是占地十多亩的大校园!主教学楼4栋,从青砖墙体判断,有3栋当是百余年前船山学院老楼,1栋粉墙中露出红砖的教学楼当为数十年前所建。步量了一下,每间教室长约12米宽约9米,约100余平米一间;每层办公室(杂屋)约10余平米一间。每栋教学楼2层共6间教室,4间办公室(杂屋),当有使用面积700平米左右。4栋主教学楼当有使用面积近3000平米,走廊、楼梯未计。另有数栋红砖杂屋、小楼、澡堂、食堂、厨房等,建筑面积至少相当4栋教学楼一半,所有建筑面积当有5000余平米。球场、花圃一应俱全,不过多被比人高的荒草堙没。意味深长的是,在这没落学府危楼中,却发现岛上居民娱乐的一个牌馆和一个台球室,打台球的一少年还与渡船上的船工抱怨又输钱了!-- 发布时间:2007/11/8 1:45:43

--

1。始建宋代,近年重修的罗汉寺

2。东洲渡

3。进城卖菜返家农妇

4岛上烧烤的青年学生

5。樟树上的标牌(不算岛上老树)

6。书院老楼

-- 发布时间:2007/11/8 1:48:04

--

1。废楼里的台球室

4。百年墙墩上老浮雕

5。一楼洪水留下泥沙

6。仆地的百年残破原木门

7。残存篮球架与千年古樟

8。尚未全损的荒废教学楼群

-- 发布时间:2007/11/8 1:50:29

--

1.百年老墙

2。千年古樟

4。偶有情侣遗址留连

6。冬泳者

7。遥望湘江风光带堤下残存,抗战时衡阳保卫战炸毁4孔铁路桥墩

-- 发布时间:2007/11/8 8:53:29

--

虽然在衡阳工作十五年,因为许多原因,我对衡阳的风土人情几乎一无所知。这次得灯火兄弟支持和大力帮助,三天里为了给我补课,他几乎占用了自己所有能挤出来的时间陪我寻找那些几被湮灭了的衡阳古迹。在这里 我想借着这块清静的环境,多找些想着的资料来真实自己知识上的空白充实自己。

谢谢灯火!谢谢贤惠的灯火夫人

-- 发布时间:2007/11/8 14:05:29

--

明.许宗鲁

花药经行处,云霞坐卧深。谈乡逢白足①,扫地布黄金。

竹抱高僧节,蓬开静者心。何须访庐岳,即此是东林②。

【注释】:①白足:指僧人。②东林:指江西庐山东林寺。

传说明代末期,许诗人前来拜访,也许恰好赶上了花药寺香火旺盛的季节,山上占地30余亩的花药寺,30余座古建筑依次排开,蔚为壮观,足以与江西庐山的东林寺媲美。僧尼来往,香客云集,楠竹青青,花药馨香,名山大川的美景亦不过如此。所以诗人赞叹:“这儿就是东林寺,何必再到庐山去呢?”。花药山便以诗句“花药春溪龙现爪”而得名。

很多年没有去岳屏公园了,不去公园就更不会知道“花药寺”今何在。读了灯火兄[“花药春溪”巳是子虚乌有]后,面对古迹花药寺的空白引发剧烈的阵痛,触及更深层次的是千年古迹毁于一旦,永远的遗憾啊。

400多年过去了,如今花药寺,当年的景致已烟消云散,(抗日战争时期飞机轰炸一部分庙宇)花药寺的地基上矗立起了一栋栋楼房,70年代还建了一座动物园,听说花药山仅剩下一块坪地养花种草。同样经历了400多年风吹雨打的江西庐山的东林寺,却依然矗立着,傲然为江西庐山名胜风景区的名胜古迹。这,不得不引人深思。

查阅历史,江西庐山的东林寺建于晋代,至少已有1500多年历史;花药寺(原名光孝报恩寺)始建于(1257)南宋宝佑五年,也有700多年历史。明朝时期,两个寺庙均已规模相当,而至现代,却遭遇了完全不同的命运安排,一个依然古色古香、精美绝伦,一个却只能从诗歌、从志书中去寻找它的只鳞片爪了。可惜啊,千年历史毁于人为,令我愕然。

改革开放以来,先后自费、单位组织去旅游了很多名胜古迹,便觉得衡阳的八景简直是“小巫见大巫”。但每到一处游览了几天之后,竟又莫名其妙地想念起故乡衡阳来,这也许就是人的思乡情结吧。常言道:“美不美家乡水”,对故乡一草一木的眷恋,是人真情实感的自然流露,灯火兄如此对故乡名胜古迹的追寻和呵护,是你文化修养的提炼升华!拜读了你许多关于家乡历史古迹的文章,十分钦佩,而我深感不足。

同时在这里向乡音姐致歉,因为月初分析报告而脱不开身,不能陪同前往。

-- 发布时间:2007/11/8 20:56:43

--

好文章!

衡阳去过多次,竟然未去过石鼓书院,太不应该了,以后一定要去一次。

关于“修”和“脩”,可能乡音姐是误会了。此两字不是简体和繁体的关系,这是两个不同的字,前者是“修饰、修治”之义,后者是“干肉条”之义。因两字都同从“攸”得声,所以是可以通用的。

-- 发布时间:2007/11/8 22:48:26

--

乡音姐这是照什么?

-- 发布时间:2007/11/9 9:04:00

--

以下是引用笔架山人在2007-11-8 20:56:43的发言:

好文章!

衡阳去过多次,竟然未去过石鼓书院,太不应该了,以后一定要去一次。

关于“修”和“脩”,可能乡音姐是误会了。此两字不是简体和繁体的关系,这是两个不同的字,前者是“修饰、修治”之义,后者是“干肉条”之义。因两字都同从“攸”得声,所以是可以通用的。

谢谢笔院长的指点!可见历史的错误之多。

此“修”字我一直以为是那半根干肉条“脩”(当读音为第一声时xiu)的简化字,原来它们只是异体字。

附带从辞海里多翻了点它的读法和意义:“脩”读tiao(条)时,它还与蓨县的“蓨”通用了;这个读音的蓨字在《尔雅.释草》被释为“羊角菜”。不知道我理解得对与不对?还请继续指点。

-- 发布时间:2007/11/9 9:11:03

--

以下是引用呵呵在2007-11-8 22:48:26的发言:

乡音姐这是照什么?

还不是照他?

-- 发布时间:2007/11/9 22:54:14

--

以下是引用笔架山人在2007-11-8 20:56:43的发言:

好文章!

衡阳去过多次,竟然未去过石鼓书院,太不应该了,以后一定要去一次。

关于“修”和“脩”,可能乡音姐是误会了。此两字不是简体和繁体的关系,这是两个不同的字,前者是“修饰、修治”之义,后者是“干肉条”之义。因两字都同从“攸”得声,所以是可以通用的。

刚查老版(80版)新华字典,标“修”后有繁体“脩”为“修(脩)”。那就是说有简繁关系?

-- 发布时间:2007/11/9 22:58:30

--

呵呵在摄氏15度左右不知敢与他比不?

6。冬泳者